2020年12月23日星期

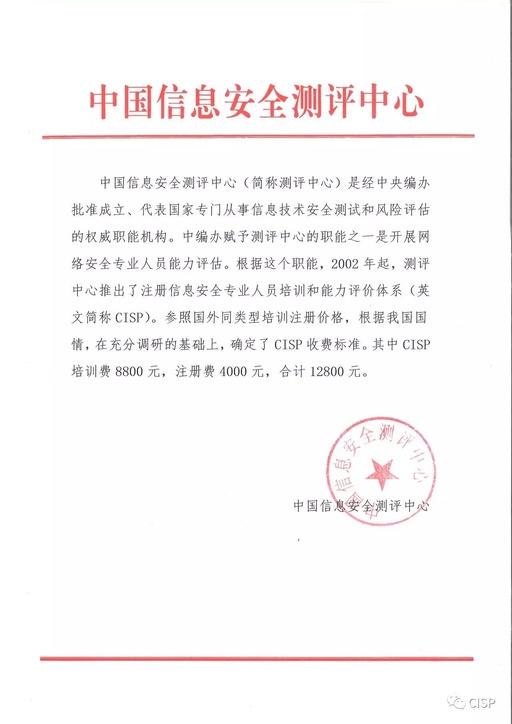

三 文化家园 兵团网: 新闻线索邮箱:btrbxwxs@ 曲▶12月16 日,狄光照(左)和 韵哥哥狄光荣在家中唱迷糊戏。

—— 悠长探寻兵兵团非遗传承人狄光照: 传团﹃非遗倾情投入戏比天大“非遗”是解读一个民族 文化基因的密码,是联结

一 ﹄个群体发展历程的纽带,是 唱之反映一个地方独具特色的注百迷糊如今的垦区大地,天寒地 冻、冰封千里,仿佛是一个白色 戏的童话世界。

12月14日,记者还没走进 年六师芳草湖农场群众狄光照的 ●兵团日报驻六师记者站张琳琳文/图 脚。

在六师五家渠市这片土 地上,各族职工群众和睦相处,各种文化元素在这里交 融所形成的“非遗”是一笔财富。

2008年,迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录。

迷 糊戏是新疆别具一格的民间乡土弹唱、说唱艺术,在新疆传唱以来,已有百余年的历史。

狄家三人一台戏 着二胡,狄光照边弹着三弦,边扯着嗓子唱起来:“张连听罢王妈劝,句句在理是箴言,全都怪我爱耍钱,日子过得实艰难,思想起来悔从前……” 了起来“:从今不怕多流汗,一心一意务庄田,回到家里帮你干,劈柴烧火收鸡蛋,再不惹你生埋怨,我求四姐饶张连……” 听着小姑娘唱得有模有样, 狄光照今年已经64岁,一心想让迷糊戏代代传唱下去,经常一句一句地教孙子、孙女。

长时间的耳濡目染,孩子们逐渐会唱多个剧目。

“唱戏 家中,远远地就听见他家中传 唱一段迷糊戏《张连卖布》,屋子里的人都乐得拍手叫好。

三分靠努力,七分靠天赋。

没 来一段悠扬婉转的旋律,伴着狄光照似乎完全进入角色,已是 一曲唱罢,看着大家听得尽有天赋,你再努力也很难把戏 二胡、板胡声,清脆悦耳。

满面泪容,声调带着哭腔。

兴,狄光照高兴地说“:我们狄家唱好。

”狄光照带着孙子、孙女, 推门而入,只见狄光照家 看着爷爷那一声声哀婉、高三人一台戏,孙女今天这么一总会有意无意地唱几句。

没想 里坐满了来听戏的人。

兄弟两亢、激越、动情的弹唱表情,坐在唱,迷糊戏就后继有人了。

” 到,孙子、孙女现在都能登台表 人坐在沙发上,哥哥狄光荣拉角落里的小孙女狄宝佳跟着唱 作为迷糊戏第五代传人,演了。

乡音未改情意浓 对狄光照来说,迷糊戏不仅是老一辈人留下来的一门手艺,更是一个留住乡愁的音符。

据狄氏家谱记载,甘肃镇藩县(现民勤县)狄家老二狄发富带着妻子和兄弟老

三,牵着一头毛驴,背着一口铁锅,脖子上挂着一把二胡,迎着大漠风沙,越过千沟万壑,唱着家乡的迷糊戏,沿着河西走廊一路西进。

狄家兄弟日行夜宿,大半年后来到呼图壁河下游。

这里土地肥沃、水草丰美、人迹罕至,狄家兄弟寻了大半年,终于找到了如梦幻一般美丽的地方。

兄弟二人白日垦殖筑家,夜晚为了排遣思乡愁绪和郁闷孤寂,常常会唱迷糊戏。

“新疆人不是说么,女的急了嚎(哭)来,男的急了喊来。

我们的祖辈来到新疆,日出而作,日落而息,人困马乏时躺在土炕上却思念家乡,难以入眠,只能喊上几嗓子,喊着喊着就迷糊了。

”狄光照这样解释迷糊戏的由来。

若干年后,狄家人丁兴旺,老二家养了6个儿子,其中老六唱迷糊戏唱得最好,并且组建了戏班子,在呼图壁、昌吉一带走唱,用现在的话说,他是职 业迷糊戏演员。

此后,狄家人一代传一代, 把迷糊戏作为看家本领传授下来。

迷糊戏唱词格有十字句、八字句、七字句、六字句、五字句、四字句,以及长短句,都有相应的曲牌。

传统剧目众多,如《曲江歌女》《刘全进瓜》《梅降雪》《打樱桃》《小放牛》《拾玉镯》《蝴蝶杯》等。

迷糊戏流传方式为师承先贤,口口相传,它唱腔通俗,易学易懂,一些广为流传的剧目,如《李彦贵卖水》《张连卖布》中的一些唱段,狄氏家族的人都 迷糊一曲代代传 能哼唱几段。

“后人们都是听着老一辈的戏长大的,哪怕什么都不会唱,耳濡目染,时间久了,也能唱几句。

”狄光照说。

狄家人在这片亘古荒原上辛勤劳作,繁衍生息。

几百年来,正是因为这种独特的地域环境,独特的人文环境,孕育出了抗争寂寞,宣泄孤独,排解乡愁的家族迷糊戏文化。

几百年来,正是这些朴实的唱词,简单的乐器,高亢的旋律,陪伴着一代又一代狄家人度过那些难挨的苦,那些寂寞的夜,那些生命里的欢愉、生活里的喜乐。

迷糊戏在上世纪50年代非常流行,三四人就能出去演唱,婚丧嫁娶时都会请迷糊戏自乐班演员演唱。

狄光照说,他的父亲、迷糊戏第四代传人狄春辉,就是在那时候组建了正繁户镇(芳草湖农场)白蒿滩大队(芳草湖农场二场)狄家庄迷糊戏班子,成员有狄氏家族的狄春茂、狄光俊、狄光存、狄光秀、狄光雷、狄 ▼12月16日,狄光照在家中边弹三弦,边唱迷糊戏。

光珍等10余人。

狄光照说:“那时候,只要 我们一扯开嗓子,前来听戏的人非常多。

”狄光照从小就跟着父亲的戏班子,走街串乡,拉弦唱戏,尝尽酸甜苦辣。

他说,父亲坎坷一生,喜笑一生,一辈子不离3样东西,一把三弦、一壶茶、一包烟。

“我父亲常说,戏如人,人如戏,人生在世,活着不易,我 们唱戏也是给人唱‘喜’,唱戏人就要笑着吃苦。

”狄光照说。

2007年10月,狄春辉辞世,迷糊戏伴着他走完了一生。

弥留之际,他将一把老祖先留下来的三弦交到了狄光照的手中。

狄光照知道,父亲是想让他带领家人把迷糊戏更好地传唱下去。

狄光照一出生就听着父亲唱的戏长大,刚满10岁时,父 亲正式教他学艺,他20岁就登台唱戏,至今曲不离嘴,弦不离手。

哥哥狄光荣说,狄光照天生就是个“唱戏的”,他的眉眼里全是戏,肚子里全是曲。

“他悟性好,我们都是按照父亲教的一板一眼学,他随口说的话就往戏里面唱,没想到听着很好听。

”狄光荣哈哈一笑说,“十唱九不通,通了没人听,用现在的话说就是唱戏也要懂得创新。

” “我们年轻的时候,干完地里的活,常常三人凑一堆,五人凑一团,有拉的,有弹的,有唱的。

拉累了,弹乏了,有人替换;嗓子唱干了,喝一碗清水;肚子唱饿了,啃一口干馍;唱‘迷糊’了,就各自回家睡觉。

”狄光荣说,那时候,狄光照唱迷糊戏唱得好,十里八乡的人家有红白喜事都邀请他现场献艺。

狄光照清清嗓子,弦音一响,大吼一声,现场气氛顿时就沸腾了。

2008年,迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录。

虽然到今天狄光照仍不明白“非物质文化遗产”是啥意思,但他知道这是好事,国家要出台相关政策保护他们祖辈留下的这门手艺了。

为何迷糊戏只有狄家的人唱呢?狄光照解释道,迷糊戏流传方式为师承先贤,口口相传,所以大都是家族内部传唱。

如今,据狄氏家谱记载,从狄发富兄弟徒步进疆,狄家已有八代传人,代代传唱迷糊戏。

如今,在芳草湖农场,狄氏一族有上千人,年龄大点的都能随口唱几段迷糊戏。

“后人们都是听着老一辈的戏长大的,哪怕你五音不全,时间久了,也能张口唱几句。

”狄光照说。

“先人不在了,烟囱还要冒烟;先人不在了,三弦还要弹奏。

”狄光照意味深长地说。

迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录以后,他们要把迷糊戏更好地传唱下去。

迷糊戏简介 迷糊戏,原称眉户戏,也作眉鄂戏,因“眉户”方言发音为迷糊,又名“迷糊”。

迷糊戏始于清朝的陕西、甘肃等地军屯,是一种独特的戏剧。

一些逃荒的群众将当地的户戏带 到新疆,后经流传演变成迷糊戏。

它具有独特的风格、弹唱技巧,还独具浓厚的乡音韵味、个性的唱腔风格,流传于六师新湖农场、芳草湖农场及红旗农场等,已有百余年的历史。

(据本报资料库) 客户责任编辑:张刘洁电话:0991-5509362端视觉:武帆校检:司宇亮 8版 凝还记得那次武汉人共同唱响国歌的情景吗?抗击 新冠肺炎疫情最紧张的时候,一天晚上,居家隔离的武 聚汉人纷纷推开窗户,共同唱响国歌。

歌声传递出不屈的 斗志、胜利的信念,传递出对疫情防控部署的高度信任、坚定支持。

团还记得那幅医患同看落日余晖的照片吗?医生刘 凯送王欣老人做CT检查后返回病房的路上,两人一起 结沐浴夕阳,共赏美景。

在抗疫斗争中,无数生动的照片、优美的诗篇、感人的歌曲、昂扬向上的美术作品涌现出来,化作一种文化 奋养分,播撒在全体中国人的心间。

文化是一个国家、一个民族的灵魂,无形而有力,须 进臾不可少。

习近平总书记强调:“文化自信是一个国家、●田 一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

”在这霞 的次抗疫斗争中,扶危济困、守望相助,一方有难、八方支 援,迎难而上、化危为机等文化因子持续迸发,14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱 文情怀,铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线,成为 打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的制胜法宝。

化全国抗疫斗争取得重大战略成果,无比生动地表明:“社 会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力,是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。

” 力紧紧依靠人民、一切为了人民,中国疫情防控所展 现出的高效能,不仅是制度优势的有力彰显,其实也是 量民族品格和文化特性的生动写照。

中国人历来抱有家 国情怀,崇尚天下为公、克己奉公,信奉天下兴亡、匹夫有责,强调和衷共济、风雨同舟,倡导守望相助、尊老爱幼,讲求自由和自律统

一、权利和责任统

一。

正是这种文化人格、文化自信,让中国人民面临灾难而不屈、追求美好而不辍。

在全社会大力弘扬伟大抗疫精神,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,战胜疫情就有了强大精神武器,共建美好家园就能获得宝贵精神文化财富。

没有中华文化繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。

坚定文化自信,提升文化软实力,是一项系统工程、长期任务。

习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调:“统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局,文化是重要内容;推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素;战胜前进道路上各种风险挑战,文化是重要力量源泉。

”把文化建设放在全局工作的突出位置切实抓紧抓好,我们一定能够建设好全国各族人民的精神家园,筑牢中华儿女团结奋进、一往无前的思想基础。

“风也有,雨也有,风雨无阻向前走。

几千年的脚步从未停留,历史的接力手牵手。

”大型纪录片《同心战“疫”》主题曲这样唱道。

文化的自信彰显,思想的引领带动,精神的弘扬激发,落脚点都在于行动。

全体人民同心同德、团结奋进,民族复兴便有了无比强大的凝聚力,国家发展便能获得无比坚强的意志力。

走在新时代的伟大征程上,中华民族将以更加自信、更加自强的姿态屹立于世界民族之林。

12月18日,职工群众在五师八十六团二十二连农家书屋学习。

近年 来,五师加大资金投入力度,在各团场兴建了很多个农家书屋,满足职工 群众的阅读需求,丰富他们的精神文化生活。

雷蕾摄 赞一句瓦吉瓦道一声卡沙沙 ——访《大凉山上卡沙沙》词作者李冰雪 ●郭超 彝寨的男女老幼,身着盛装,排起长长的队伍,唱着歌,向他们最尊贵的客人问好,热情地喊着“:习近平总书记卡沙沙(谢谢)!”人群中,习近平总书记身披彝族传统服饰查尔瓦与乡亲们握手。

这一幕,发生在2018年2月11日。

临近春节,习近平总书记驱车2个多小时,从西昌市赶往大凉山深处的昭觉县三岔河乡三河村、解放乡火普村,考察脱贫攻坚工作。

在万家团聚、共度春节之际,习近平总书记还牵挂着凉山的彝族群众。

此时的李冰雪虽然身处大巴山,但感同身受,看着电视上的画面,脑海里迅速冒出了《大凉山上卡沙沙》歌名。

他有感而发,立刻写下了“走不完的山里路,说不完的家常话,风尘仆仆来到彝族群众家”。

习近平总书记与彝族群众在一起的温暖画面,迅速转化为带着温度的歌词——“坐一坐火塘边,转一转小院坝,握一握乡亲手,抱一抱山里娃”。

彝族群众幸福地唱着歌,跳着舞“,共产党瓦吉瓦(很好)”“,习近平总书记卡沙沙”,欢乐祥和的画面转换成四句齐整的歌词——“披一身查尔瓦,献一束索玛花,赞一句瓦吉瓦,道一声卡沙沙。

” 李冰雪说:“这一条路,它并不远,转过最后一道弯,就到我的家”,正是脱贫攻坚最后一公里的真实写照“。

这一颗心,它永不忘,不能丢下一个人,我们是一家人”表达了党中央脱贫攻坚不落下一个贫困群众的庄严承诺,也体现了全国各族人民奔小康路上亲如一家的深厚感情。

歌词《大凉山上卡沙沙》深深打动了从四川走出来的亚洲爱乐乐团作曲家陆城。

他为歌曲注入了极具彝族韵味的旋律,歌曲曲调欢快流畅,易于传唱。

而演唱者曲比阿乌,正是从大凉山走出来的彝族歌唱家,太阳部落组合大多都是彝族歌手,经过他们的共同演绎,歌曲深受大家喜欢。

2018年,歌曲《大凉山上卡沙沙》登上了央视音乐频道“唱支山歌给党听——纪念中国共产党成立97周年主题歌会”,并迅速传唱开来。

如今,大凉山彝族贫困户正在一边唱着歌曲《大凉山上卡沙沙》,一边进行“百米冲刺”,跑完脱贫最后一程。

三 文化家园 兵团网: 新闻线索邮箱:btrbxwxs@ 曲▶12月16 日,狄光照(左)和 韵哥哥狄光荣在家中唱迷糊戏。

—— 悠长探寻兵兵团非遗传承人狄光照: 传团﹃非遗倾情投入戏比天大“非遗”是解读一个民族 文化基因的密码,是联结

一 ﹄个群体发展历程的纽带,是 唱之反映一个地方独具特色的注百迷糊如今的垦区大地,天寒地 冻、冰封千里,仿佛是一个白色 戏的童话世界。

12月14日,记者还没走进 年六师芳草湖农场群众狄光照的 ●兵团日报驻六师记者站张琳琳文/图 脚。

在六师五家渠市这片土 地上,各族职工群众和睦相处,各种文化元素在这里交 融所形成的“非遗”是一笔财富。

2008年,迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录。

迷 糊戏是新疆别具一格的民间乡土弹唱、说唱艺术,在新疆传唱以来,已有百余年的历史。

狄家三人一台戏 着二胡,狄光照边弹着三弦,边扯着嗓子唱起来:“张连听罢王妈劝,句句在理是箴言,全都怪我爱耍钱,日子过得实艰难,思想起来悔从前……” 了起来“:从今不怕多流汗,一心一意务庄田,回到家里帮你干,劈柴烧火收鸡蛋,再不惹你生埋怨,我求四姐饶张连……” 听着小姑娘唱得有模有样, 狄光照今年已经64岁,一心想让迷糊戏代代传唱下去,经常一句一句地教孙子、孙女。

长时间的耳濡目染,孩子们逐渐会唱多个剧目。

“唱戏 家中,远远地就听见他家中传 唱一段迷糊戏《张连卖布》,屋子里的人都乐得拍手叫好。

三分靠努力,七分靠天赋。

没 来一段悠扬婉转的旋律,伴着狄光照似乎完全进入角色,已是 一曲唱罢,看着大家听得尽有天赋,你再努力也很难把戏 二胡、板胡声,清脆悦耳。

满面泪容,声调带着哭腔。

兴,狄光照高兴地说“:我们狄家唱好。

”狄光照带着孙子、孙女, 推门而入,只见狄光照家 看着爷爷那一声声哀婉、高三人一台戏,孙女今天这么一总会有意无意地唱几句。

没想 里坐满了来听戏的人。

兄弟两亢、激越、动情的弹唱表情,坐在唱,迷糊戏就后继有人了。

” 到,孙子、孙女现在都能登台表 人坐在沙发上,哥哥狄光荣拉角落里的小孙女狄宝佳跟着唱 作为迷糊戏第五代传人,演了。

乡音未改情意浓 对狄光照来说,迷糊戏不仅是老一辈人留下来的一门手艺,更是一个留住乡愁的音符。

据狄氏家谱记载,甘肃镇藩县(现民勤县)狄家老二狄发富带着妻子和兄弟老

三,牵着一头毛驴,背着一口铁锅,脖子上挂着一把二胡,迎着大漠风沙,越过千沟万壑,唱着家乡的迷糊戏,沿着河西走廊一路西进。

狄家兄弟日行夜宿,大半年后来到呼图壁河下游。

这里土地肥沃、水草丰美、人迹罕至,狄家兄弟寻了大半年,终于找到了如梦幻一般美丽的地方。

兄弟二人白日垦殖筑家,夜晚为了排遣思乡愁绪和郁闷孤寂,常常会唱迷糊戏。

“新疆人不是说么,女的急了嚎(哭)来,男的急了喊来。

我们的祖辈来到新疆,日出而作,日落而息,人困马乏时躺在土炕上却思念家乡,难以入眠,只能喊上几嗓子,喊着喊着就迷糊了。

”狄光照这样解释迷糊戏的由来。

若干年后,狄家人丁兴旺,老二家养了6个儿子,其中老六唱迷糊戏唱得最好,并且组建了戏班子,在呼图壁、昌吉一带走唱,用现在的话说,他是职 业迷糊戏演员。

此后,狄家人一代传一代, 把迷糊戏作为看家本领传授下来。

迷糊戏唱词格有十字句、八字句、七字句、六字句、五字句、四字句,以及长短句,都有相应的曲牌。

传统剧目众多,如《曲江歌女》《刘全进瓜》《梅降雪》《打樱桃》《小放牛》《拾玉镯》《蝴蝶杯》等。

迷糊戏流传方式为师承先贤,口口相传,它唱腔通俗,易学易懂,一些广为流传的剧目,如《李彦贵卖水》《张连卖布》中的一些唱段,狄氏家族的人都 迷糊一曲代代传 能哼唱几段。

“后人们都是听着老一辈的戏长大的,哪怕什么都不会唱,耳濡目染,时间久了,也能唱几句。

”狄光照说。

狄家人在这片亘古荒原上辛勤劳作,繁衍生息。

几百年来,正是因为这种独特的地域环境,独特的人文环境,孕育出了抗争寂寞,宣泄孤独,排解乡愁的家族迷糊戏文化。

几百年来,正是这些朴实的唱词,简单的乐器,高亢的旋律,陪伴着一代又一代狄家人度过那些难挨的苦,那些寂寞的夜,那些生命里的欢愉、生活里的喜乐。

迷糊戏在上世纪50年代非常流行,三四人就能出去演唱,婚丧嫁娶时都会请迷糊戏自乐班演员演唱。

狄光照说,他的父亲、迷糊戏第四代传人狄春辉,就是在那时候组建了正繁户镇(芳草湖农场)白蒿滩大队(芳草湖农场二场)狄家庄迷糊戏班子,成员有狄氏家族的狄春茂、狄光俊、狄光存、狄光秀、狄光雷、狄 ▼12月16日,狄光照在家中边弹三弦,边唱迷糊戏。

光珍等10余人。

狄光照说:“那时候,只要 我们一扯开嗓子,前来听戏的人非常多。

”狄光照从小就跟着父亲的戏班子,走街串乡,拉弦唱戏,尝尽酸甜苦辣。

他说,父亲坎坷一生,喜笑一生,一辈子不离3样东西,一把三弦、一壶茶、一包烟。

“我父亲常说,戏如人,人如戏,人生在世,活着不易,我 们唱戏也是给人唱‘喜’,唱戏人就要笑着吃苦。

”狄光照说。

2007年10月,狄春辉辞世,迷糊戏伴着他走完了一生。

弥留之际,他将一把老祖先留下来的三弦交到了狄光照的手中。

狄光照知道,父亲是想让他带领家人把迷糊戏更好地传唱下去。

狄光照一出生就听着父亲唱的戏长大,刚满10岁时,父 亲正式教他学艺,他20岁就登台唱戏,至今曲不离嘴,弦不离手。

哥哥狄光荣说,狄光照天生就是个“唱戏的”,他的眉眼里全是戏,肚子里全是曲。

“他悟性好,我们都是按照父亲教的一板一眼学,他随口说的话就往戏里面唱,没想到听着很好听。

”狄光荣哈哈一笑说,“十唱九不通,通了没人听,用现在的话说就是唱戏也要懂得创新。

” “我们年轻的时候,干完地里的活,常常三人凑一堆,五人凑一团,有拉的,有弹的,有唱的。

拉累了,弹乏了,有人替换;嗓子唱干了,喝一碗清水;肚子唱饿了,啃一口干馍;唱‘迷糊’了,就各自回家睡觉。

”狄光荣说,那时候,狄光照唱迷糊戏唱得好,十里八乡的人家有红白喜事都邀请他现场献艺。

狄光照清清嗓子,弦音一响,大吼一声,现场气氛顿时就沸腾了。

2008年,迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录。

虽然到今天狄光照仍不明白“非物质文化遗产”是啥意思,但他知道这是好事,国家要出台相关政策保护他们祖辈留下的这门手艺了。

为何迷糊戏只有狄家的人唱呢?狄光照解释道,迷糊戏流传方式为师承先贤,口口相传,所以大都是家族内部传唱。

如今,据狄氏家谱记载,从狄发富兄弟徒步进疆,狄家已有八代传人,代代传唱迷糊戏。

如今,在芳草湖农场,狄氏一族有上千人,年龄大点的都能随口唱几段迷糊戏。

“后人们都是听着老一辈的戏长大的,哪怕你五音不全,时间久了,也能张口唱几句。

”狄光照说。

“先人不在了,烟囱还要冒烟;先人不在了,三弦还要弹奏。

”狄光照意味深长地说。

迷糊戏入选国家级非物质文化遗产名录以后,他们要把迷糊戏更好地传唱下去。

迷糊戏简介 迷糊戏,原称眉户戏,也作眉鄂戏,因“眉户”方言发音为迷糊,又名“迷糊”。

迷糊戏始于清朝的陕西、甘肃等地军屯,是一种独特的戏剧。

一些逃荒的群众将当地的户戏带 到新疆,后经流传演变成迷糊戏。

它具有独特的风格、弹唱技巧,还独具浓厚的乡音韵味、个性的唱腔风格,流传于六师新湖农场、芳草湖农场及红旗农场等,已有百余年的历史。

(据本报资料库) 客户责任编辑:张刘洁电话:0991-5509362端视觉:武帆校检:司宇亮 8版 凝还记得那次武汉人共同唱响国歌的情景吗?抗击 新冠肺炎疫情最紧张的时候,一天晚上,居家隔离的武 聚汉人纷纷推开窗户,共同唱响国歌。

歌声传递出不屈的 斗志、胜利的信念,传递出对疫情防控部署的高度信任、坚定支持。

团还记得那幅医患同看落日余晖的照片吗?医生刘 凯送王欣老人做CT检查后返回病房的路上,两人一起 结沐浴夕阳,共赏美景。

在抗疫斗争中,无数生动的照片、优美的诗篇、感人的歌曲、昂扬向上的美术作品涌现出来,化作一种文化 奋养分,播撒在全体中国人的心间。

文化是一个国家、一个民族的灵魂,无形而有力,须 进臾不可少。

习近平总书记强调:“文化自信是一个国家、●田 一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

”在这霞 的次抗疫斗争中,扶危济困、守望相助,一方有难、八方支 援,迎难而上、化危为机等文化因子持续迸发,14亿中国人民显示出高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱 文情怀,铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线,成为 打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的制胜法宝。

化全国抗疫斗争取得重大战略成果,无比生动地表明:“社 会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力,是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。

” 力紧紧依靠人民、一切为了人民,中国疫情防控所展 现出的高效能,不仅是制度优势的有力彰显,其实也是 量民族品格和文化特性的生动写照。

中国人历来抱有家 国情怀,崇尚天下为公、克己奉公,信奉天下兴亡、匹夫有责,强调和衷共济、风雨同舟,倡导守望相助、尊老爱幼,讲求自由和自律统

一、权利和责任统

一。

正是这种文化人格、文化自信,让中国人民面临灾难而不屈、追求美好而不辍。

在全社会大力弘扬伟大抗疫精神,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,战胜疫情就有了强大精神武器,共建美好家园就能获得宝贵精神文化财富。

没有中华文化繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。

坚定文化自信,提升文化软实力,是一项系统工程、长期任务。

习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上强调:“统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局,文化是重要内容;推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素;战胜前进道路上各种风险挑战,文化是重要力量源泉。

”把文化建设放在全局工作的突出位置切实抓紧抓好,我们一定能够建设好全国各族人民的精神家园,筑牢中华儿女团结奋进、一往无前的思想基础。

“风也有,雨也有,风雨无阻向前走。

几千年的脚步从未停留,历史的接力手牵手。

”大型纪录片《同心战“疫”》主题曲这样唱道。

文化的自信彰显,思想的引领带动,精神的弘扬激发,落脚点都在于行动。

全体人民同心同德、团结奋进,民族复兴便有了无比强大的凝聚力,国家发展便能获得无比坚强的意志力。

走在新时代的伟大征程上,中华民族将以更加自信、更加自强的姿态屹立于世界民族之林。

12月18日,职工群众在五师八十六团二十二连农家书屋学习。

近年 来,五师加大资金投入力度,在各团场兴建了很多个农家书屋,满足职工 群众的阅读需求,丰富他们的精神文化生活。

雷蕾摄 赞一句瓦吉瓦道一声卡沙沙 ——访《大凉山上卡沙沙》词作者李冰雪 ●郭超 彝寨的男女老幼,身着盛装,排起长长的队伍,唱着歌,向他们最尊贵的客人问好,热情地喊着“:习近平总书记卡沙沙(谢谢)!”人群中,习近平总书记身披彝族传统服饰查尔瓦与乡亲们握手。

这一幕,发生在2018年2月11日。

临近春节,习近平总书记驱车2个多小时,从西昌市赶往大凉山深处的昭觉县三岔河乡三河村、解放乡火普村,考察脱贫攻坚工作。

在万家团聚、共度春节之际,习近平总书记还牵挂着凉山的彝族群众。

此时的李冰雪虽然身处大巴山,但感同身受,看着电视上的画面,脑海里迅速冒出了《大凉山上卡沙沙》歌名。

他有感而发,立刻写下了“走不完的山里路,说不完的家常话,风尘仆仆来到彝族群众家”。

习近平总书记与彝族群众在一起的温暖画面,迅速转化为带着温度的歌词——“坐一坐火塘边,转一转小院坝,握一握乡亲手,抱一抱山里娃”。

彝族群众幸福地唱着歌,跳着舞“,共产党瓦吉瓦(很好)”“,习近平总书记卡沙沙”,欢乐祥和的画面转换成四句齐整的歌词——“披一身查尔瓦,献一束索玛花,赞一句瓦吉瓦,道一声卡沙沙。

” 李冰雪说:“这一条路,它并不远,转过最后一道弯,就到我的家”,正是脱贫攻坚最后一公里的真实写照“。

这一颗心,它永不忘,不能丢下一个人,我们是一家人”表达了党中央脱贫攻坚不落下一个贫困群众的庄严承诺,也体现了全国各族人民奔小康路上亲如一家的深厚感情。

歌词《大凉山上卡沙沙》深深打动了从四川走出来的亚洲爱乐乐团作曲家陆城。

他为歌曲注入了极具彝族韵味的旋律,歌曲曲调欢快流畅,易于传唱。

而演唱者曲比阿乌,正是从大凉山走出来的彝族歌唱家,太阳部落组合大多都是彝族歌手,经过他们的共同演绎,歌曲深受大家喜欢。

2018年,歌曲《大凉山上卡沙沙》登上了央视音乐频道“唱支山歌给党听——纪念中国共产党成立97周年主题歌会”,并迅速传唱开来。

如今,大凉山彝族贫困户正在一边唱着歌曲《大凉山上卡沙沙》,一边进行“百米冲刺”,跑完脱贫最后一程。

声明:

该资讯来自于互联网网友发布,如有侵犯您的权益请联系我们。