82016年9月17日星期

六 副刊 探石室金匮触历史真容 □陈莹莹 故宫东南隅,南池子大街136号,静卧着一处红墙高筑、古老神秘的院落。

始建于明嘉靖十三年的皇史宬,是明清两代的皇家档案馆。

在档案挪入中国第一历史档案馆后,这里成为了展示中华古老档案文化的重要地点。

如今,“皇史宬”不仅是这座建筑的称谓,也是中国第一历史档案馆微信公众号的名字。

古老的石室金匮,正焕发新生。

档案是一个更为严谨和准确的坐标,它是我的参照 想知道和珅到底贪了多少钱?想了解康熙遗诏有没有悬念?还是想一睹当年悬挂在长安门外的大金榜?1000多万件档案,让一幅明清时代的政治经济生活画卷徐徐展开。

很多事情在这里找到究竟,很多问题在这里得到答案,也正因如此,档案上的正史比戏说更诱人。

王映瞳在这里找到了台湾导演钮承泽想要的答案。

2014年9月份,中央电视台寻根纪录片《客从何处来》导演王映瞳,承接了钮承泽的拍摄任务。

对方说:我想知道我祖上的故事,我从哪里来,属于哪个旗,祖上的血统是什么样的。

信息少得可怜:名字叫善福,跟着晚清 名将僧格林沁打过仗,是个三品或四品的官员。

其余,一无所知。

清史专家说,这无异于大海捞针。

“在众多的资料中,档案是一个更为严谨和准确的坐标,它是我的参照。

”王映瞳说,档案中的信息就像GPS的路径,指引她往前走,在绝大多数无果的查找外找寻连续的逻辑。

她和同事在中国第一历史档案馆咸丰六年(1856年)的《鸟枪披甲人名册》中找到了镶蓝旗的善福,而咸丰九年八月二十五日内阁奉《上谕档》则记载了善福1859年跟随蒙古亲王僧格林沁参加抗击英法联军大沽口之战的经历。

通过查找一份份奏折,他们比对官职与经历,串起了善福的

一 生——拼死沙场的他屡建战功,从一个小小的马倌成为八旗最嫡系最精锐部队火器营的四品军官。

为纪念这位祖先马背上的光辉事迹,钮承泽的祖父辈在给父辈取名字时,都用了“马”字做偏旁。

在中国第一历史档案馆看到记载祖辈生平的文档,钮承泽感慨:大惑得解!档案里碎片化的信息,是王映瞳和同事们最原始的坐标,也是最可靠的依据。

“只言片语,价值很高。

”在那个文书治国的年代,这批明清档案不仅记载了“机要”“绝密”的军政大事,也记载了文化、经济、外交、水利、漕运、地方晴雨和收成。

几十万件朱批、8000多件清代舆图、清代皇子读书的课本和识字卡……上起明洪武年间,止于清朝末代皇帝溥仪时期的档案,携带着丰富的历史文化信息跨越了500多年,有序传承。

1925年10月10日,森严神秘的紫禁城变成故宫博物院,明清两代的档案文献 由图书馆下设的文献部清查整理,成为中国第一历史档案馆的前身。

“九一八”事变后,为使这批国宝免遭战火侵袭,3000余箱明清档案先南迁至南京,又西运至四川,在1949年后才陆续运回故宫。

1976年,故宫西华门档案大楼建成,成为保管我国明清史料的基地和研究利用的中心,逐渐形成现今1000万件的馆藏规模。

如今,中国第一历史档案馆对档案编制规则进行了补充和完善,把全部档案分为77个全宗。

第一个全宗为明朝档案,其余大部分为清朝档案,以宫中、内阁、军机处、内务府、宗人府等档案为大全宗,各全宗内下分若干类项。

以内务府为例,这一全宗下分旧整杂件、新整杂件、织造缴回等21类;旧整杂件中又分为礼仪、人事、财务等12项;之下是卷、再下是件——由此,形成了“全宗—类—项—卷—件”五级档号,给每一份档案都上了“户口”。

中国第一历史档案馆 中国第一历史档案馆是专门保存明清两代中央国家机关档案及皇室档案的国家级档案馆,成立于1925年。

现馆藏档案1000余万件,共77个全宗。

其中,明代档案3000余件,主要是天启、崇祯时期的兵部档案,也有少量洪武、永乐、宣德、成化、正德、嘉靖、隆庆、万历、泰昌时期的档案。

清代档案占绝大部分,内容涵盖了清代的政治、经济、军事、文化、农业、工业、外交、科技、教育、宗教等诸方面。

从时间上看,有清入关前天命九年(1607年)至宣统三年(1911年),以及溥仪退位后1912年至1940年期间形成的档案;从所属全宗上看,有中央国家机关的档案,有管理皇族和宫廷事务机关的档案,有军事机构的档案,有地方机关的档案,也有皇室成员和王公大臣的档案;从文种上看,有制、诏、诰、敕、题、奏、表、笺、咨、移、札、片、禀、呈、照、单、函、电、图、册等;从书写文字上看,大部分为汉文档案,约六分之一为满文档案,还有少量蒙文、藏文等少数民族文字档案以及外文档案。

档案是活的,就像一个人坐在我面前谈心 2004年,地质队员岳建设在《北京晚报》上看到一则招聘信息:中国第一历史档案馆招聘清代档案著录员。

他赶到故宫西华门,报名队伍已排成长龙。

考试当天,一份清朝档案放在面前,断句加翻译。

没有文史哲专业背景的岳建设靠着泡在图书馆硬着头皮啃资料,在上千人中脱颖而出。

自此,他开始了让自己深深着迷的工作:用专业术语摘录档案的有效信息,写40字以内的文字摘要,一干就是6年整。

“档案是活的,就像一个人坐在我面前 谈心。

”岳建设说,吏部提名候选人担任某地学政,乾隆批示说“呆气文人,不可学政”,多么生动;一位陶姓官员履职新疆半年后,写下洋洋洒洒数万言的题本,对地理、人口、对外环境、全面治理等方方面面作了总结,又是那么有家国情怀;而已入暮年的李鸿章在写给慈禧太后的奏折里,又体现了无尽的悲凉。

这是岳建设眼里的档案。

他和其他著录员一起,在2011年前共完成军机处录副奏折、宫中朱批奏折、内阁六科题本等200多万件档案文件的著录,为大规模开发利用明清档案打下了基础。

大规模利用社会 力量整理著录档案、历史文件,也成为档案界的一大创举。

“只有使‘死档案’变成‘活资料’,档案馆才能变成‘思想库’。

”中国第一历史档案馆馆长胡旺林说,兼具古代原始文献和国家珍贵文物特性的明清档案,具有权威性、系统性和唯一性,集中体现了中华传统政治文化,真实记录了明清两朝的社会文化,保存了大量少数民族文化。

在新时期,这些档案服务于国家建设和文化发展,成为国家资治的佐证、学术研究的金矿,地方和行业文化建设的特色元素,以及公众品味历史文化的长廊。

目前,《清代内阁秘本档》、清代科举大金榜等先后入选联合国教科文组织《世界记忆名录》;《清初世袭罔替诰命》《英国国王乔治三世致乾隆皇帝信》《大清国致荷兰国国书》等入选《中国档案文献遗产名录》。

中国第一历史档案馆为配合纪念辛亥革命100周年而推出的大型档案文献《清宫辛亥革命档案汇编》,首次全面系统地公布了晚清宫廷所藏辛亥革命档案;为国家清史编纂工程提供的300多万件数字化档案,为清史编纂奠定了基础;大量满文、蒙文等少数民族文字档案的翻译出版,有力推动了边疆民族问题的学术研究;在诸如中外划界谈判、香港回归、澳门回归等方面,明清档案更是发挥着重要的历史凭证作用。

截至2015年,中国第一历史档案馆已有236种3531册档案史料出版发行。

康熙、雍正朝《汉文朱批奏折》《乾隆朝上谕档》《清政府镇压太平天国档案史料》《清代军机处电报档汇编》《清代中南海档案》《澳门问题明清珍档荟萃》等一系列图书的出版,揭示了这些档案的重要意义,使之成为明清历史文化走近现代社会的重要载体。

档案是个大宝库,可以淘到你意想不到的东西 8月24日,新疆伊犁师范学院开学,人文学院教师陈剑平乘坐的火车当天清晨才抵达伊犁。

在这之前的一个月,他都泡在了中国第一历史档案馆。

为完成自己的《清代西北边境治理》课题研究,陈剑平先在中国第一历史档案馆网站上搜找档案目录,打印装订成厚厚一本《清代新疆涉外档案目录辑录》,然后趁暑假赶到北京,在档案馆的信息化管理平台逐条浏览已开放的档案数字化图像。

“之前看的文献大多是条框式的,存有很多疑问,看了档案后,书上的谜团解开 了,书上没有的信息得到了。

”陈剑平说,以他的研究对象之一伊犁将军布彦泰为例,搜找他的档案,却引出另一名历史人物。

道光二十三年(1843年),布彦泰“奏为开垦阿齐乌苏荒地林则徐承修龙口首段一律完竣实为人才难得事”;道光二十五年,布彦泰“奏为全庆林则徐呈报勘明库车可开地亩体察实在情形事”。

被发配去边疆的林则徐,在这里遇到了惺惺相惜的布彦泰,后者数次上奏希望皇帝能对他破格录用。

布彦泰的奏折,也临摹出一条林则徐的边疆轨迹图:阿克苏 —喀喇沙尔—库车—哈密。

“之前你了解林则徐,可能只知道他最 辉煌或者最悲壮的事迹。

从档案里看到他遍及天山南北的身影,形象更为丰满。

”陈剑平说,档案是个大宝库,可以淘到你意想不到的东西。

他希望,档案馆的数字化进程更快些,档案的开放程度更高一些。

从2011年5月到2016年7月,中国第一历史档案馆历时5年的数字化项目,完成总数过半,在行业内实现了五个之最:工区规模最大;加工档案最多;生产数据最多;质量要求最高;数字化加工软件最先进完善。

几百年来藏于深宫的档案,已经接待了和陈剑平一样的国内外读者20多万人次。

接待读者、编译出版、通过展览和大讲堂等各种形式,档案们走出宫廷、走向社会、走进时代。

对于北京社会科学院满学研究所研究员阎崇年来说,在中国第一历史档案馆查阅明清档案,是必不可少的功课;对于山东菏泽退休老人马心顿来说,利用这里的档案串起菏泽著名人物马济胜的生平撰写《马济胜传》,是退休生活最重要的内容。

今年3月16日,微信公众号“皇史宬”开了张,通过找寻档案里的故事,开始了“以档说档”的开放性实践。

《望子成龙的康熙皇帝》《大学士张廷玉的退休风波》《孝庄皇太后安葬之谜》次第登场。

“六一”儿童节的《紫禁城里闻皇子诵读声》、高考后的《金榜题名话状元》、七夕节当天的《清宫里过七夕节》,更是轻松获得上千阅读量。

“我的朋友说,你们早就该写这样的文章了。

”中国第一历史档案馆利用处处长张小锐说,这只是个开始,一个抛砖引玉的开始。

在中国第一历史档案馆,档案修复工作有一个原则:一律保持原有形式,以存史料原貌。

为杜绝在修复揭裱霉烂档案时的二次损伤,修复时尽可能选用与原件颜色相适宜的旧料,出现文字残缺或图绘脱色等情况概不填补,从而最大限度地保留档案的历史原貌。

从第一代荣宝斋的师傅开始,经过几代人的努力,一件件残破的档案经过选纸、染色、拼对、揭旧、修补、托裱等复杂工序重获新生。

为使修复纸张与原档相近,需反复试验不同 纸张组合的厚度、强度以及染色后酸碱度,最终搭配出原有效果。

因为原档残破、碎片较多,还存在虫洞、絮化现象,造成拼对和揭旧工作的困难,需要正面拼对字迹后,再翻转至反面揭旧、修补,托纸加固后对正面再次检查。

之后覆被上墙,下墙后方裁、打蜡、砑光,完成整套工序后,原本濒临消亡的历史档案重获新生。

文/图陈莹莹 本版编辑李丹 社址:北京市西城区白纸坊东街2号读者服务窗:dzzs@010-58393509查号台:58392088邮编:100054传真:58392840定价:每月24.75元每份:1.00元广告许可证:京西工商广字第8166号广告部:58392178发行部:58393115昨日(北京)开印时间:4∶25印完时间:5∶50本报印刷厂印刷

六 副刊 探石室金匮触历史真容 □陈莹莹 故宫东南隅,南池子大街136号,静卧着一处红墙高筑、古老神秘的院落。

始建于明嘉靖十三年的皇史宬,是明清两代的皇家档案馆。

在档案挪入中国第一历史档案馆后,这里成为了展示中华古老档案文化的重要地点。

如今,“皇史宬”不仅是这座建筑的称谓,也是中国第一历史档案馆微信公众号的名字。

古老的石室金匮,正焕发新生。

档案是一个更为严谨和准确的坐标,它是我的参照 想知道和珅到底贪了多少钱?想了解康熙遗诏有没有悬念?还是想一睹当年悬挂在长安门外的大金榜?1000多万件档案,让一幅明清时代的政治经济生活画卷徐徐展开。

很多事情在这里找到究竟,很多问题在这里得到答案,也正因如此,档案上的正史比戏说更诱人。

王映瞳在这里找到了台湾导演钮承泽想要的答案。

2014年9月份,中央电视台寻根纪录片《客从何处来》导演王映瞳,承接了钮承泽的拍摄任务。

对方说:我想知道我祖上的故事,我从哪里来,属于哪个旗,祖上的血统是什么样的。

信息少得可怜:名字叫善福,跟着晚清 名将僧格林沁打过仗,是个三品或四品的官员。

其余,一无所知。

清史专家说,这无异于大海捞针。

“在众多的资料中,档案是一个更为严谨和准确的坐标,它是我的参照。

”王映瞳说,档案中的信息就像GPS的路径,指引她往前走,在绝大多数无果的查找外找寻连续的逻辑。

她和同事在中国第一历史档案馆咸丰六年(1856年)的《鸟枪披甲人名册》中找到了镶蓝旗的善福,而咸丰九年八月二十五日内阁奉《上谕档》则记载了善福1859年跟随蒙古亲王僧格林沁参加抗击英法联军大沽口之战的经历。

通过查找一份份奏折,他们比对官职与经历,串起了善福的

一 生——拼死沙场的他屡建战功,从一个小小的马倌成为八旗最嫡系最精锐部队火器营的四品军官。

为纪念这位祖先马背上的光辉事迹,钮承泽的祖父辈在给父辈取名字时,都用了“马”字做偏旁。

在中国第一历史档案馆看到记载祖辈生平的文档,钮承泽感慨:大惑得解!档案里碎片化的信息,是王映瞳和同事们最原始的坐标,也是最可靠的依据。

“只言片语,价值很高。

”在那个文书治国的年代,这批明清档案不仅记载了“机要”“绝密”的军政大事,也记载了文化、经济、外交、水利、漕运、地方晴雨和收成。

几十万件朱批、8000多件清代舆图、清代皇子读书的课本和识字卡……上起明洪武年间,止于清朝末代皇帝溥仪时期的档案,携带着丰富的历史文化信息跨越了500多年,有序传承。

1925年10月10日,森严神秘的紫禁城变成故宫博物院,明清两代的档案文献 由图书馆下设的文献部清查整理,成为中国第一历史档案馆的前身。

“九一八”事变后,为使这批国宝免遭战火侵袭,3000余箱明清档案先南迁至南京,又西运至四川,在1949年后才陆续运回故宫。

1976年,故宫西华门档案大楼建成,成为保管我国明清史料的基地和研究利用的中心,逐渐形成现今1000万件的馆藏规模。

如今,中国第一历史档案馆对档案编制规则进行了补充和完善,把全部档案分为77个全宗。

第一个全宗为明朝档案,其余大部分为清朝档案,以宫中、内阁、军机处、内务府、宗人府等档案为大全宗,各全宗内下分若干类项。

以内务府为例,这一全宗下分旧整杂件、新整杂件、织造缴回等21类;旧整杂件中又分为礼仪、人事、财务等12项;之下是卷、再下是件——由此,形成了“全宗—类—项—卷—件”五级档号,给每一份档案都上了“户口”。

中国第一历史档案馆 中国第一历史档案馆是专门保存明清两代中央国家机关档案及皇室档案的国家级档案馆,成立于1925年。

现馆藏档案1000余万件,共77个全宗。

其中,明代档案3000余件,主要是天启、崇祯时期的兵部档案,也有少量洪武、永乐、宣德、成化、正德、嘉靖、隆庆、万历、泰昌时期的档案。

清代档案占绝大部分,内容涵盖了清代的政治、经济、军事、文化、农业、工业、外交、科技、教育、宗教等诸方面。

从时间上看,有清入关前天命九年(1607年)至宣统三年(1911年),以及溥仪退位后1912年至1940年期间形成的档案;从所属全宗上看,有中央国家机关的档案,有管理皇族和宫廷事务机关的档案,有军事机构的档案,有地方机关的档案,也有皇室成员和王公大臣的档案;从文种上看,有制、诏、诰、敕、题、奏、表、笺、咨、移、札、片、禀、呈、照、单、函、电、图、册等;从书写文字上看,大部分为汉文档案,约六分之一为满文档案,还有少量蒙文、藏文等少数民族文字档案以及外文档案。

档案是活的,就像一个人坐在我面前谈心 2004年,地质队员岳建设在《北京晚报》上看到一则招聘信息:中国第一历史档案馆招聘清代档案著录员。

他赶到故宫西华门,报名队伍已排成长龙。

考试当天,一份清朝档案放在面前,断句加翻译。

没有文史哲专业背景的岳建设靠着泡在图书馆硬着头皮啃资料,在上千人中脱颖而出。

自此,他开始了让自己深深着迷的工作:用专业术语摘录档案的有效信息,写40字以内的文字摘要,一干就是6年整。

“档案是活的,就像一个人坐在我面前 谈心。

”岳建设说,吏部提名候选人担任某地学政,乾隆批示说“呆气文人,不可学政”,多么生动;一位陶姓官员履职新疆半年后,写下洋洋洒洒数万言的题本,对地理、人口、对外环境、全面治理等方方面面作了总结,又是那么有家国情怀;而已入暮年的李鸿章在写给慈禧太后的奏折里,又体现了无尽的悲凉。

这是岳建设眼里的档案。

他和其他著录员一起,在2011年前共完成军机处录副奏折、宫中朱批奏折、内阁六科题本等200多万件档案文件的著录,为大规模开发利用明清档案打下了基础。

大规模利用社会 力量整理著录档案、历史文件,也成为档案界的一大创举。

“只有使‘死档案’变成‘活资料’,档案馆才能变成‘思想库’。

”中国第一历史档案馆馆长胡旺林说,兼具古代原始文献和国家珍贵文物特性的明清档案,具有权威性、系统性和唯一性,集中体现了中华传统政治文化,真实记录了明清两朝的社会文化,保存了大量少数民族文化。

在新时期,这些档案服务于国家建设和文化发展,成为国家资治的佐证、学术研究的金矿,地方和行业文化建设的特色元素,以及公众品味历史文化的长廊。

目前,《清代内阁秘本档》、清代科举大金榜等先后入选联合国教科文组织《世界记忆名录》;《清初世袭罔替诰命》《英国国王乔治三世致乾隆皇帝信》《大清国致荷兰国国书》等入选《中国档案文献遗产名录》。

中国第一历史档案馆为配合纪念辛亥革命100周年而推出的大型档案文献《清宫辛亥革命档案汇编》,首次全面系统地公布了晚清宫廷所藏辛亥革命档案;为国家清史编纂工程提供的300多万件数字化档案,为清史编纂奠定了基础;大量满文、蒙文等少数民族文字档案的翻译出版,有力推动了边疆民族问题的学术研究;在诸如中外划界谈判、香港回归、澳门回归等方面,明清档案更是发挥着重要的历史凭证作用。

截至2015年,中国第一历史档案馆已有236种3531册档案史料出版发行。

康熙、雍正朝《汉文朱批奏折》《乾隆朝上谕档》《清政府镇压太平天国档案史料》《清代军机处电报档汇编》《清代中南海档案》《澳门问题明清珍档荟萃》等一系列图书的出版,揭示了这些档案的重要意义,使之成为明清历史文化走近现代社会的重要载体。

档案是个大宝库,可以淘到你意想不到的东西 8月24日,新疆伊犁师范学院开学,人文学院教师陈剑平乘坐的火车当天清晨才抵达伊犁。

在这之前的一个月,他都泡在了中国第一历史档案馆。

为完成自己的《清代西北边境治理》课题研究,陈剑平先在中国第一历史档案馆网站上搜找档案目录,打印装订成厚厚一本《清代新疆涉外档案目录辑录》,然后趁暑假赶到北京,在档案馆的信息化管理平台逐条浏览已开放的档案数字化图像。

“之前看的文献大多是条框式的,存有很多疑问,看了档案后,书上的谜团解开 了,书上没有的信息得到了。

”陈剑平说,以他的研究对象之一伊犁将军布彦泰为例,搜找他的档案,却引出另一名历史人物。

道光二十三年(1843年),布彦泰“奏为开垦阿齐乌苏荒地林则徐承修龙口首段一律完竣实为人才难得事”;道光二十五年,布彦泰“奏为全庆林则徐呈报勘明库车可开地亩体察实在情形事”。

被发配去边疆的林则徐,在这里遇到了惺惺相惜的布彦泰,后者数次上奏希望皇帝能对他破格录用。

布彦泰的奏折,也临摹出一条林则徐的边疆轨迹图:阿克苏 —喀喇沙尔—库车—哈密。

“之前你了解林则徐,可能只知道他最 辉煌或者最悲壮的事迹。

从档案里看到他遍及天山南北的身影,形象更为丰满。

”陈剑平说,档案是个大宝库,可以淘到你意想不到的东西。

他希望,档案馆的数字化进程更快些,档案的开放程度更高一些。

从2011年5月到2016年7月,中国第一历史档案馆历时5年的数字化项目,完成总数过半,在行业内实现了五个之最:工区规模最大;加工档案最多;生产数据最多;质量要求最高;数字化加工软件最先进完善。

几百年来藏于深宫的档案,已经接待了和陈剑平一样的国内外读者20多万人次。

接待读者、编译出版、通过展览和大讲堂等各种形式,档案们走出宫廷、走向社会、走进时代。

对于北京社会科学院满学研究所研究员阎崇年来说,在中国第一历史档案馆查阅明清档案,是必不可少的功课;对于山东菏泽退休老人马心顿来说,利用这里的档案串起菏泽著名人物马济胜的生平撰写《马济胜传》,是退休生活最重要的内容。

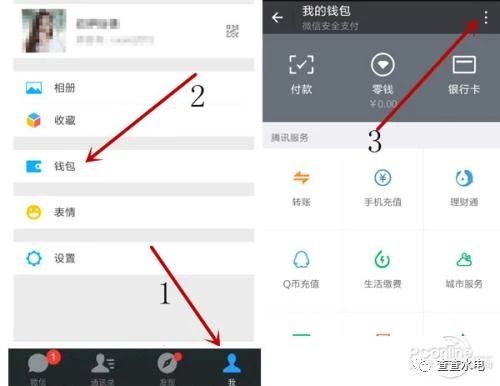

今年3月16日,微信公众号“皇史宬”开了张,通过找寻档案里的故事,开始了“以档说档”的开放性实践。

《望子成龙的康熙皇帝》《大学士张廷玉的退休风波》《孝庄皇太后安葬之谜》次第登场。

“六一”儿童节的《紫禁城里闻皇子诵读声》、高考后的《金榜题名话状元》、七夕节当天的《清宫里过七夕节》,更是轻松获得上千阅读量。

“我的朋友说,你们早就该写这样的文章了。

”中国第一历史档案馆利用处处长张小锐说,这只是个开始,一个抛砖引玉的开始。

在中国第一历史档案馆,档案修复工作有一个原则:一律保持原有形式,以存史料原貌。

为杜绝在修复揭裱霉烂档案时的二次损伤,修复时尽可能选用与原件颜色相适宜的旧料,出现文字残缺或图绘脱色等情况概不填补,从而最大限度地保留档案的历史原貌。

从第一代荣宝斋的师傅开始,经过几代人的努力,一件件残破的档案经过选纸、染色、拼对、揭旧、修补、托裱等复杂工序重获新生。

为使修复纸张与原档相近,需反复试验不同 纸张组合的厚度、强度以及染色后酸碱度,最终搭配出原有效果。

因为原档残破、碎片较多,还存在虫洞、絮化现象,造成拼对和揭旧工作的困难,需要正面拼对字迹后,再翻转至反面揭旧、修补,托纸加固后对正面再次检查。

之后覆被上墙,下墙后方裁、打蜡、砑光,完成整套工序后,原本濒临消亡的历史档案重获新生。

文/图陈莹莹 本版编辑李丹 社址:北京市西城区白纸坊东街2号读者服务窗:dzzs@010-58393509查号台:58392088邮编:100054传真:58392840定价:每月24.75元每份:1.00元广告许可证:京西工商广字第8166号广告部:58392178发行部:58393115昨日(北京)开印时间:4∶25印完时间:5∶50本报印刷厂印刷

声明:

该资讯来自于互联网网友发布,如有侵犯您的权益请联系我们。