目 录

学科基础课程............................................................................................................................

1工程制图与CADI课程教学大纲................................................1电工技术课程教学大纲........................................................6无机与分析化学I课程教学大纲...............................................12无机与分析化学II课程教学大纲..............................................16无机与分析化学实验课程教学大纲.............................................20有机化学课程教学大纲.......................................................26物理化学课程教学大纲.......................................................34化工原理课程教学大纲.......................................................42化工原理实验课程教学大纲...................................................46工程力学课程教学大纲.......................................................50工程流体力学课程教学大纲...................................................55环境监测课程教学大纲.......................................................60环境监测实验课程教学大纲...................................................64环境工程微生物学课程教学大纲...............................................68环境工程微生物学实验课程教学大纲...........................................74 专业教育课程(必修)..........................................................................................................

78水污染控制工程课程教学大纲.................................................78大气污染控制工程课程教学大纲...............................................83水污染控制工程实验课程教学大纲.............................................88大气污染控制工程实验课程教学大纲...........................................91固体废物处理与处置实验课程教学大纲.........................................95 专业教育课程(选修)..........................................................................................................

99环境工程专业导论课程教学大纲...............................................99环境化学课程教学大纲......................................................103物理性污染控制工程课程教学大纲............................................108泵与风机课程教学大纲......................................................112环境工程专业英语课程教学大纲..............................................117环境工程技术经济课程教学大纲..............................................121环境经济与法学课程教学大纲................................................127

1 环境规划与管理课程教学大纲................................................134给排水管道工程课程教学大纲................................................139水处理高级氧化技术课程教学大纲............................................144膜法水处理技术课程教学大纲................................................150环境催化技术课程教学大纲..................................................156文献检索课程教学大纲......................................................161化工仪表及自动化课程教学大纲..............................................166化工过程模拟课程教学大纲..................................................170化工设备机械基础课程教学大纲..............................................176能源化工基础课程教学大纲..................................................180现代分析测试技术课程教学大纲..............................................185特色(大光电)课程............................................................................................................

191环境工程设计基础课程教学大纲..............................................191固体废物处理与处置课程教学大纲............................................195环境影响评价课程教学大纲..................................................199基础实践课程........................................................................................................................

205工程训练Ⅲ课程教学大纲....................................................205专业实践课程........................................................................................................................

222计算机实习课程教学大纲....................................................212环境工程CAD实习课程教学大纲..............................................216水污染控制工程课程设计课程教学大纲........................................219大气污染控制工程课程设计课程教学大纲......................................222环境影响评价课程设计课程教学大纲..........................................225文献检索与科技论文写作实训课程教学大纲....................................229认识实习课程教学大纲......................................................233生产实习课程教学大纲......................................................236科研训练教学大纲..........................................................239综合实践课程........................................................................................................................

242毕业设计(论文)教学大纲..................................................242

2 学科基础课程 工程制图与CADI课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 030821901 开课单位 工程制图与CADI EngineeringDrawingandCADI 40 课程学分 学科基础课程 课程性质

4 课内实验学时 环境工程 《工程制图与CAD(第一版)》 计算机基础 闭卷考试 工程制图课程组 制定时间 机电工程学院2.5必修8 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是工科非机类专业大类课程之

一,是一门学科基础课。

工程图学是研究工程与产品信息表达、交流与传递的学问。

在工程设计中,工程图形作为构思、设计与制造中工程与产品信息的定义、表达和传递的主要媒介;在科学研究中,图形作为直观表达实验数据,反映科学规律,对于人们把握事物的内在联系,掌握问题的变化趋势,具有重要的意义;在表达、交流信息,形象思维的过程中,图形的形象性、直观性和简洁性,是人们认识规律、探索未知的重要工具。

本课程主要介绍了技术制图的基本规定,投影法的基本理论,点、直线、平面以及基本体的投影,组合体三视图画法和尺寸标注方法,组合体三视图阅读方法,轴测图的画法,剖视图的画法,标准件的画法,零件图和装配图的画法。

使学生具有分析解决空间几何问题和用图形表达设计思想的能力。

本课程理论严谨、实践性强,与工程实践密切联系,对培养学生绘制和阅读机械工程图样的能力,掌握科学思维方法,增强工程和创新意识有重要作用。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)掌握投影法的基本理论及其应用。

掌握平面图形的画法,点、直线、平面和立体投 影的画法。

掌握绘制和阅读工程图样图的方法。

建立工程规范意识,培养工程素养(毕业要求5“使用现代工具”)。

1

(2)能够在实验中认真完成绘图任务,学会使用绘图软件进行绘图(毕业要求10“沟通”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标

1 2 √

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点5-3:运用Autocad及AspenPlus等工程软件解决复杂环境工程问题; 0.1(L) 指标点10-1:能够撰写环境影响评价报告,工程项目 √ 书等环境工程技术类文件,并利用图纸、图表等形式清 0.9(H)

1 晰准确传递信息、沟通交流。

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 教学要求 学时 (一)制图基本知识 制图基本知识 《

技术制图》、《机械制图》了解并遵守《技术制图》、《机械制

1 2 国家标准简介 图》国家标准的基本规定。

教学对应课方式程目标 授课

1 (二)投影的基本知识

(1)了解投影法的基本概念、投影

(1)投影法 法的分类。

2

(2)正投影法的基本理论和

(2)掌握用正投影法表达空间几何1授课

1 方法 形体的基本理论和方法。

(三)点、直线、平面的投

(1)掌握点、直线、平面在第一分 影 角中的正投影特性和作图方法。

3

(1)点、直线、平面的投影

(2)掌握直线上的点和平面内的点、3授课

1

(2)平面内的点和直线 线的作图方法。

(四)立体的投影

(1)平面立体

(2)常见回转体

(3)平面与立体相交

4

(1)了解第三角投影法的原理和规律。

(2)掌握棱柱和棱锥的多面正投影图作图方法和立体表面定点。

(3)重点掌握正圆柱的多面正投影6授课1图作图方法和立体表面定点。

(4)掌握基本体被特殊位置平面切割后截交线的作图方法。

2 (五)组合形体的表达

(1)熟练掌握用形体分析法和线面

(1)形体分析法和线面分析分析法绘制和阅读组合形体的投影 法 图。

5

(2)组合形体视图的绘制

(2)掌握正确、完整、清晰标注组8授课

1

(3)标注组合体尺寸的方法合体尺寸的方法。

(4)组合形体视图的阅读 (六)轴测图

(1)轴测图的基本知识6

(2)正等轴测图的画法

(1)理解轴测投影原理、规律。

(2)了解斜二轴测图的应用特点、 工程常用轴测图种类。

2授课

1

(3)掌握基本立体和组合体的正等 轴测图的绘制方法。

(七)机件的各种表达方法

(1)理解机件的各种表达方法的基

(1)视图、剖视图、断面图本概念和应用。

(2)常用的简化画法和其它

(2)掌握视图、剖视图、断面图的 7规定画法。

画法。

6授课

1

(3)掌握常用的简化画法和其它规 定画法。

(八)标准件与常用件 掌握螺纹的规定画法与标注,了解 8螺纹及常用螺纹紧固件常用螺纹紧固件及其连接的规定画2授课1法。

(九)零件图和装配图简介

(1)了解常用零件的结构特点及加

(1)零件的基本知识 工方法。

(2)零件图的内容,表达方

(2)了解绘制中等复杂程度零件图 9法,尺寸和技术要求的标注的方法,视图选择合理,形状表达2授课

1 方法 正确,图样画法符合国家标准规定。

(3)装配图的作用和内容

(3)了解装配图的作用和内容。

(4)绘制装配图的方法

(4)了解正确绘制装配图的方法。

合计 40

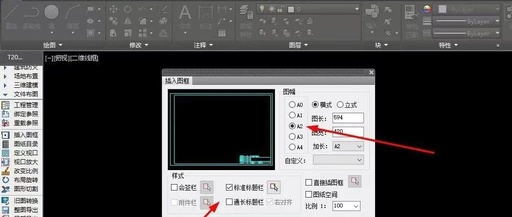

五、课程的实验要求与内容 本课程实验包括图形绘制与编辑、组合体视图的绘制、尺寸编辑及标注、剖视图的绘制四个实验项目,要求学生掌握用二维绘制工程图样的方法,所绘制的图形及各种工程标注完整、清晰、符合国标。

序号实验项目内容提要学时性质要求 图形绘制与掌握图形绘制 1编辑 和编辑命令的

2 用法 验证必做 教学方式 对应课程目标 学生动手操作、1、

2 按要求绘制图形

3 组合体视图掌握组合体视 学生动手操作、

2 2验证必做 1、

2 的绘制 图的绘制方法 按要求绘制图形 尺寸编辑及掌握各种尺寸 学生动手操作、 3标注 标注的方法 2验证必做按要求绘制图形并 1、

2 标注尺寸 剖视图的绘掌握剖视图的 学生动手操作、

4 2验证必做 1、

2 制 绘制方法 按要求绘制图形 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

六、参考资料 使用教材:[1]张东梅主编.工程制图与CAD(第一版).北京:科学出版社.2016主要参考教材:[1]刘朝儒主编.机械制图(第六版).北京:高等教育出版社.2009[2]李玉菊主编.专业绘图基础教程(第一版).北京:科学出版社.2013[3]大连理工大学制图画教研室主编.画法几何、机械制图.北京:高等教育出版社.2010[4]张学忱主编.三维工程制图(第一版).北京:高等教育出版社.2009[5]马兰主编.机械制图(第二版).北京:机械工业出版社.2012[6]王兰美主编.画法几何及工程制图(第三版).北京:机械工业出版社.2014[7]张东梅主编.图学基础教程(第一版).北京:科学出版社.2012

七、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课32学时,采用讲授、作业等方式、采用多种教学方法,并结合多媒体课件和网络课程等辅助教学,以提升教学的效果;课内实验8学时,以学生操作为主,教师实时监督学生的完成情况,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终以正投影的基本理论为主线,在注重理论知识重要性的同时,注重学生读图和画图能力的培养。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括随堂测试、作业等)

(2)实验成绩

(3)期末考试

4、成绩评定

(1)考核方式:闭卷;

4

(2)考核标准与比例:平时20%,实验10%,期末考试70%。

成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 平时成绩(20分) 实验成绩(10分)考试成绩(70分) 评价方式作业一(5分)作业二(2分)作业三(3分)作业四(6分)测试(4分)实验一(2分)实验二(3分)实验三(3分)实验四(2分)课程目标

(1)相关考题 课程目标

1 1

1 1

1 1 0.4 0.4 0.4 0.4

1 八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

课程目标

2 0.60.60.60.6 学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:工程制图课程组审核人:张东梅

5 电工技术课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 040821901 开课单位 电工技术 Electrotechnics 48 课程学分 学科基础 课程性质

5 课内实验学时 环境工程 《电工技术(电工学Ⅰ)》 高等数学、线性代数、大学物理 闭卷考试 陈宇 制定时间 电子信息工程学院

2.5必修16 2018.07

二、课程性质及目标 《电工技术》是高等院校相关本科专业必修的一门重要的学科基础课程,是培养学生具备基本科学素质的重要课程之

一。

该课程涉及的基本理论和分析方法在自然科学、工程技术等领域中广泛应用,是电子技术等相关课程的重要前期课程之

一。

本课程主要任务是讲解电路基本知识、理论和分析方法;培养学生理论联系实际的工作作风;培养学生的自学能力、分析问题和解决问题的能力,提高学生的实践能力和创新精神;理论和实验相结合,加深学生对电工技术教学内容的理解和掌握,为电子技术等后续课程学习、科研和工程实践奠定基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够掌握电路的电压、电流、参考方向等基本知识;电路的基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理、诺顿定理等基本定理和原理;了解电机和磁路的基本理论,掌握电动机、发电机等基本知识(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)掌握应用网孔法、节点法等基本分析方法分析电路模型、电压、电流和能量关系,并开展电路的频域分析、时域分析(毕业要求2“问题分析”)。

(3)掌握基本仪器的使用和实验电路测量方法;能够对电路实验数据进行处理和分析(毕业要求4“研究”)。

2.课程目标与毕业要求关系

6 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中。

0.3(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生 物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特0.5(H)

1 征,并进行推理分析。

指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告1的能力。

0.2(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 基本要求 学时 (一)电路的基本概念与基本定律理解电路的基本概念、电路

1.电路的作用与组成部分;模型、电压和电流的参考方

2.电力路模型; 向,元件上电压、电流的伏安

3.电压和电流的参考方向;关系和能量特性。

熟悉电源的 14.欧姆定律; 工作状态,掌握电压源、电流

6 5.电源有载工作、开路与短路;源概念及其等效变换方法,掌

6.基尔霍夫定律; 握电路串并联连接的等效变换

7.电位的概念及计算。

方法,掌握欧姆定律、基尔霍 夫定律概念及应用。

教学对应课方式程目标 讲授

1 (二)电路的分析方法 掌握电阻等效变换方法、电

1.电阻串并联连接的等效变换;源等效,熟练运用支路电流

2.电阻星形联结与三角形联结的法、结点电压法、叠加定理、 等效变换; 戴维南定理进行电路的分析

3.电源的两种模型及其等效变换;计算;了解非线性电阻电路 24.支路电流法; 的工作原理。

8 5.结点电压法;

6.叠加定理;

7.戴维宁定理与诺顿定理;

8.受控电源电路的分析;

9.非线性电阻电路的分析。

讲授1、

2 7 (三)电路的暂态分析 掌握电阻、电感、电容特性;

1.电阻元件、电感元件与电容元件;掌握换路定则;掌握RC电路

2.储能元件和换路定则; 的响应;掌握三要素方法求

3.RC电路的响应; 解一阶电路的零输入响应、 34.一阶线性电路暂态分析的三要零状态响应和全响应;掌握

6 素法; 微分电路与积分电路的分析;

5.微分电路与积分电路; 理解RL电路的响应。

6.RL电路的响应。

讲授1、

2 (四)正弦交流电路 掌握正弦电压和电流的表示

1.正弦电压与电流; 方法;掌握相量表示法和相

2.正弦量的相量表示法; 量计算;掌握电阻、电容、

3.单一参数的交流电路; 电感交流电路的分析;掌握

4.电阻、电感与电容元件串联的复杂正弦交流电路分析方法; 4交流电路;

5.阻抗的串联与并联; 掌握正弦电路频域特性;理6解功率因数概念和提高方法;

6.复杂正弦交流电路的分析与计算;了解非正弦周期电压和电流

7.交流电路的频率特性; 的表示方法。

8.功率因数的提高;

9.非正弦周期电压和电流。

讲授1、

2 (五)三相电路 理解三相电路的概念和组成;

1.三相电压; 掌握星形联结和三角联结

三 52.负载星形联结的三相电路;相电路的计算和分析;掌握43.负载三角形联结的三相电路;三相功率计算。

4.三相功率。

讲授1、

2 (六)工业企业供电与安全用电了解工业企业配供电的基本

1.电力系统;62.工业企业配电; 知识;了解安全用电的基本 常识。

2讲授

1 3.安全用电。

合计 32

五、课程的实验要求与内容 目的是加强学生对电路基础知识的理解和运用,培养学生实际操作技能,满足学生对科学 知识的探索,使学生具备通过观察现象正确地读取数据并加以检查和判断;正确书写实验报告 和分析实验结果以及能够正确运用实验手段来验证一些定理和结论的能力。

序号 项目 内容提要 对应课

学时性质要求 程目标 基本电工仪表学习仪表使用;研究万用表内阻对被测电 1及测量误差流的影响;伏安法测电阻。

2验证必做

3 8 常用器件的认识常用器件,掌握测量、检测方法,了 2识别和判断解常用器件特性。

2验证选做

3 线性网络定理学习等效电源参数测量;叠加定理的验证。

3 2验证选做

3 常用电子仪器学习信号发生器和电压毫伏表的使用;示 4的使用 波器的使用。

2验证必做

3 正弦交流电的学习正弦交流电路中电压电流大小与相位 基本概念 的关系;学习阻抗随频率变化的关系;学

5 习三压法测量及计算相位差角,取样电阻2验证选做

3 法测量交流电流的方法。

网络频率特性学习用描点法绘制高通幅频特性图;用描 及谐振电路的点法绘制低通幅频特性图;用描点法测串 6研究 联谐振幅频特性图。

2综合选做

3 双口网络参数学习测双口网络参数;研究等效电路在有 7的测定 载条件下的性能。

3综合选做

3 三相电路分析学习星形连接法中的相电压和线电压之间

8 的关系;三角形连接法中的相电压和线电2综合选做

3 压之间的关系。

RLC网络频率研究RLC串联电路的幅频特性,串联谐振 9特性及谐振现象及电路参数对谐振特性的影响。

2综合选做

3 一阶电路的观察一阶RC网络的零输入、零状态和完 10瞬态响应 全响应的特性。

2验证选做

3 回转器11 学习测量回转器的回转电导;模拟电感的 测试。

2设计选做

3 电阻温度计12 制作 学习设计电路;安装电路;调试电路。

2设计选做

3 自带题目实验要求:结合实验课程内容,能够融合多个 知识点,具有一定创新性或设计性,有助 13 于提高学生的实践能力和创新精神。

4设计选做

3 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

9 六、参考资料 [1]雷勇.电工学上册(第2版).北京:高等教育出版社.2017[2]魏佩瑜.电工学(电工技术)(第2版).北京:机械工业出版社.2013[3]许红梅.电路分析实验指导.北京:电子工业出版社.2014[4]蔡立娟.电路与电子技术实验指导.北京:电子工业出版社.2017

七、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课32学时,采用“启发式”等教学方式提升教学的效果;课内实验16学时,以学生操作、综合和验证为主,教师讲解、提问、引导、答疑为辅,引导学生并掌握电路分析的基本原理和实际运用,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终注重理论分析与实践结合的重要性,加强电路基本实践训练。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括随堂测试、作业等)

(2)实验成绩

(3)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 成绩考核与课程目标评价方式表 实验成绩20% 期末考试60% 考核方式 考勤及学生上课表现 平时成绩(20分) 作业(20分) 评价方式 作业一(4分)作业二(4分)作业三(4分)作业四(4分)作业五(4分)实验一(2分)实验二(2分) 课程目标1课程目标2课程目标

3

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1

1 10 实验三(2分)

1 实验四(2分)

1 实验五(2分) 实验成绩

1 (20分) 实验六(2分)

1 实验七(3分)

1 综合实验(5分)

1 考试成绩(60分) 课程目标

(1) 相关考题

1 课程目标

(2) 相关考题

1 八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值

课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:赵海丽审核人:唐雁峰 11 无机与分析化学I课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821301 开课单位 无机与分析化学

I anicandAnalyticalChemistryI 48 课程学分 学科基础课程 课程性质

1 课内实验学时 环境工程 《无机及分析化学》 数学、物理 闭卷考试 王媛 制定时间 化学与环境工程学院3必修0 2018.07

二、课程性质及目标 无机与分析化学I是环境工程专业第一门重要学科基础化学课程之

一,与所学专业密切相关,该课程的教学是学生后续课程学习的的重要基础。

该课程教授无机与分析化学基本理论,主要包括化学热力学初步知识、化学平衡理论、化学反应速率知识、配合物化学、原子结构基础知识、分子结构基础知识等。

本课程通过对无机与分析化学基本理论的教学,使学生系统地学习掌握无机及分析化学的重要知识、基本理论和科学方法,培养学生严谨的科学态度、运用知识分析问题和解决问题的能力,为以后的学习工作打下良好基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够在环境问题工程实践中,应用无机化学基本理论知识分析研究并解决实际工作中的复杂环境工程问题(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求2“问题分析”)。

(2)能够根据所学科学知识,基于科学原理并能够采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究,分析解释相关数据,并通过信息综合得到合理有效的结论(毕业要求4“研究”)。

(3)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力(毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 12 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中; 0.2(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生 物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特征,0.2(M)

1 并进行推理分析; 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理及专业 基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案针对工 0.2(M)

1 程问题技术路线和工艺方案进行技术验证; 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力, 根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告的 0.3(M)

1 能力; 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培养自主学习及终身学习能力,并展现学习成效,具有适应社1会及环境工程专业领域发展的能力。

0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号教学内容 教学要求 教学对应课学时 方式程目标 绪论

1 掌了解化学学科分支及研究内容、无机化学及分析化学 发展历史、学科地位及学习要求。

1 授课1、

3 化学热力理解热力学第一定律、第二定律、热力学能、焓、吉布 学初步斯自由能、熵、反应进度、化学反应热概念,掌握标准 1、

2、

2 摩尔生成焓、标准摩尔生成吉布斯自由能概念,能够正9授课

3 确判断反应方向。

化学平衡理解化学平衡及平衡移动原理,掌握标准平衡常数表达 和化学反式及与反应吉布斯自由能的关系;能够进行化学平衡关

3 应速率相计算;掌握化学反应速率概念及质量作用定律,掌握

8 1、

2、授课 浓度与反应时间的关系(一级);了解反应速率理论及催

3 化剂对速率的影响。

解离平衡掌握酸碱质子理论及一元弱酸、弱碱的解离平衡和相关 计算,掌握缓冲溶液概念、缓冲作用原理及相关计算; 1、

2、

4 掌握沉淀溶解平衡、溶度积概念及相关计算;了解酸碱9授课

3 电子理论、多元酸解离、活度、盐效应等概念。

13 氧化还原理解掌握原电池、电极电位概念,理解标准电极电势及 反应

5 应用,掌握能斯特方程及计算一定条件下的电极电位;掌握电动势、平衡常数与反应自由能的关系;了解原电

6 1、

2、授课

3 池工作原理,了解元素电势图及应用。

原子结构掌握核外电子的排布三原则和四个量子数的取值规则、

6 意义,以及原子性质的周期性变化规律;了解原子核外

4 1、

2、授课 电子运动的波粒二象性、波函数、屏蔽效应等概念。

3 分子结构掌握离子键和共价键的形成、特点及相互区别,掌握杂

7 化轨道理论、价层电子对互斥理论、分子间作用力和氢

6 1、

2、授课 键;了解分子轨道理论、金属键、晶体特性及结构。

3 配位化合理解配位解离平衡、各种配位解离平衡常数及解离平衡 物

8 影响因素;了解配位化合物的定义、组成、类型、命名5及价键理论。

1、

2、授课

3 合计 48

五、参考资料 [1]南京大学编.无机及分析化学(第五版).北京:高教出版社,2013[2]大连理工大学编.无机化学(第三版).北京:高教出版社,1994[3]陈虹锦.无机与分析化学.北京:科学出版社,2002[4]浙江大学编.无机及分析化学(第一版).北京:高等教育出版社,2003

六、考核与成绩评定

1、课程主要是课堂授课,理论授课48学时,适当利用“启发式”等教学方式提升教学的效果,引导学生学习并掌握无机及分析化学的基本知识、理论和方法,激发学生的学习兴趣和培养学生探索钻研科学技术的精神。

2、授课过程始终既按各个章节进行,又注重体现各个知识体系的内在科学联系,使学生能够深入透彻地理解所学知识,系统深刻地掌握无机及分析化学知识和理论。

3、通过提问、作业、测验等多个环节的训练,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括提问、随堂测试、作业等)

(2)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 期末考试80% 成绩考核与课程目标评价方式表 14 考核方式 平时成绩(20分) 考试成绩(80分) 评价方式作业一(1分)作业二(1分)作业三(1分)作业四(1分)作业五(1分)作业六(1分)作业七(1分)作业八(1分)作业九(1分)作业十(1分)测验(5分)测验(5分)课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题 课程目标

1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

1 课程目标

(3)相关考题 课程目标

2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

课程目标30.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.4

1 学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:王媛审核人:刘磊 15 无机与分析化学II课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821302 开课单位 无机与分析化学II anicandAnalyticalChemistryII 24 课程学分 学科基础课程 课程性质

2 课内实验学时 环境工程 《无机及分析化学》 无机与分析化学

I 闭卷考试 王媛 制定时间 化学与环境工程学院1.5必修0 2018.07

二、课程性质及目标 无机及分析化学II是环境工程专业第一门学科基础课程之

一,与所学专业密切相关,对学生后续课程专业知识的学习是必不可少的重要基础。

该课程教授无机及分析化学基本理论,主要包括定量分析误差理论与滴定分析、重量分析比色分析等。

本课程通过对无机及分析化学基本理论及方法的教学,使学生较系统地掌握无机及分析化学的理论、方法及应用,准确树立量的概念,养成严谨的科学作风,培养学生分析问题和解决问题的能力,为以后的学习工作打下良好基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够在环境问题工程实践中,应用无机化学基本理论知识分析研究并解决实际工作中的复杂环境工程问题(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求2“问题分析”)。

(2)能够根据所学科学知识,基于科学原理并能够采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究,分析解释相关数据,并通过信息综合得到合理有效的结论(毕业要求4“研究”)。

(3)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力(毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 16 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中; 0.2(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及 生物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心

1 特征,并进行推理分析; 0.2(M) 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理及专 业基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案针

1 对工程问题技术路线和工艺方案进行技术验证; 0.2(M) 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力, 根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告

1 的能力; 0.3(M) 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培养自 主学习及终身学习能力,并展现学习成效,具有适1应社会及环境工程专业领域发展的能力。

0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号教学内容 定量分析概论;分析误1差及数据处理 基本要求 学时 准确树立量的概念,理解掌握有效数字意义及运算规则及误差的统计处理方法;理解准确度与精密度的关系;掌握误差的表示方法、误差5产生的原因、及减小误差的方法。

教学方式 授课 对应课程目标 1、2、

3 重量分析

2 理解掌握重量分析方法的基本原理、降低沉淀溶解度及提高沉淀纯都的方法,以及相关计算。

3 授课1、2、

3 滴定分析

3 掌握滴定分析法的基本原理方法,掌握酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定法的基本概念、基本原理及相关计算;了解指示剂作用原理、15常用指示剂。

授课1、2、

3 比色分析

4 了解比色分析法的方法原理。

合计 1授课1、2、324 17

五、参考资料 [1]南京大学编.无机及分析化学(第五版).北京:高教出版社,2013[2]大连理工大学编.无机化学(第三版).北京:高教出版社,1994[3]陈虹锦.无机与分析化学.北京:科学出版社,2002[4]浙江大学编.无机及分析化学(第一版).北京:高等教育出版社,2003

六、考核与成绩评定

1、课程主要是课堂授课,理论授课24学时,引导学生学习并掌握无机及分析化学的基本知识、理论和方法,激发学生的学习兴趣和掌握科学研究的基本方法。

2、授课过程既按各个章节进行,又注重体现各个知识体系的内在联系,使学生能够深入理解所学知识,系统深刻地掌握无机及分析化学知识理论与方法。

3、通过提问、作业、测验等环节的训练,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括提问、随堂测试、作业等)

(2)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 成绩考核具体内容与课程目标评价方式表 考核方式 评价方式 作业一(2分) 作业二(2分) 实验预习成绩(10分) 作业三(2分)作业四(2分) 作业五(2分) 测验(10分) 考试成绩(80分) 课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题课程目标

(3)相关考题 期末考试80% 课程目标

1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

1 课程目标20.40.40.40.40.40.4

1 课程目标30.40.30.30.30.30.4

1 18

七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值 课程目标达成度=该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重制定人:王媛审核人:刘磊 19 无机与分析化学实验课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821303 开课单位 化学与环境工程学院 无机与分析化学实验 anicandAnalyticalChemistryExperiments 32 课程学分

1 学科基础课程 课程性质 必修

2 课内实验学时32 环境工程 《分析化学实验》 无机化学、分析化学 过程考核 耿爱芳、高莹 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是一门实践性科学,它是无机化学和分析化学的重要组成部分,是环境工程及相关

专业本科学生必修的一门专业基础课。

本课程主要包括性质实验,制备实验,定性和定量分析实验等。

通过实验课程的教学,加深学生对基础理论、基本知识的理解,正确和较熟练地掌握化学基础实验技能和基本操作,提高观察、分析和解决问题的能力,培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度,树立严格的“量”的概念,为学习后续课程和未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。

为了完成本实验教学任务,要求学生明确学习目的,提高学习的积极性;认真做好实验前的预习工作,必须写好实验预习报告;明确各个实验的原理和实验内容;熟练掌握各种基本操作;正确处理实验数据和撰写实验报告。

三、课程目标对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)通过实验掌握常见元素的重要单质和化合物的典型性质,掌握物质的化学组成和结构的分析方法及有关理论,加深对分析化学基本概念和基本理论的理解(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)正确熟练地掌握化学分析的基本操作,对新材料的组成、结构、构象进行表征,掌握化学分析基本操作方法,较系统地学习化学分析实验的基本知识,学习并掌握典型的化学分析方法(毕业要求2“问题分析”)。

20

(3)树立“量”的概念,运用误差理论和分析化学理论知识,找出实验中影响分析结果的关键环节,在实验中做到心中有数、统筹安排,学会正确合理地选择实验条件和实验仪器, 正确处理实验数据,以保证实验结果准确可靠(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、 毕业要求4“研究”)。

(4)培养学生良好的实验习惯,实事求是的科学态度、严谨细致的工作作风和坚忍不拔的 科学品质(毕业要求2“问题分析”)。

(5)通过综合实验使学生学会准确细致地观察记录实验现象和做出正确的结论,培养学 生分析归纳的能力、创新精神和分工协作能力,提高分析问题、解决问题的能力。

为学习后续课程和将来从事化学教学和科研工作打下良好的基础(毕业要求9“个人和团队”、毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标 1234 0.6 0.4 0.5 0.5 对应毕业要求指标点

5 指标点1-2:掌握自然科学知识及应用。

毕业要求指标点在课程中的权重 0.5(H) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特征,并进行推理分析;指标点2-2:通过文献研究,运用数学、自然科学和工程科学的基本知识和原理分析。

0.1(L) 指标点4-1:合理设计实验,制定合理研究方案指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力。

0.2(M)

1 指标点9-3:能在团队中做好自己承担的角色,并能与团队成员进行有效沟通。

1 0.1(L) 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培自主学习及终身学习能力。

1 0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 项目 内容提要 对应课学时性质要求 程目标 混合碱的组

1、掌握HCl标液的配制、标定方法 成及含量的

2、掌握强酸滴定二元弱碱的滴定过程、突 测定 跃范围及指示剂的选择

1 4

3、掌握定量转移操作的基本要点 1、2、

3、综合选做 4、

5 4、完成HCI溶液的标定和总碱度的测定 21 酸碱滴定中

1、培养学生查阅资料的能力 的设计实验

2、学习对实际试样写出实验方案设计 2(NaOH-Na3PO43、培养学生分析问题和解决问题的能力

4 混合液,双

4、对NaOH-Na3PO4混合液采用双指示剂法 指示剂法)进行方案设计和实验测定 自来水总硬

1、掌握配位滴定法的原理、应用和直接滴 度的测定定方式

3 2、掌握EDTA标液的配制方法与标定原理

4 3、标定EDTA溶液和测定自来水的总硬度 配位滴定分

1、培养学生解决络合滴定实际问题的能力 4析实验设计

2、掌握返滴定、置换滴定方式43、提高设计实验方案的水平 重铬酸钾法

1、掌握配制K2Cr2O7标液的方法 测定亚铁盐

2、掌握重铬酸钾-无汞法测定铁的原理与 5中铁的含量方法

4 3、了解二苯胺磺酸钠指示剂的作用原理 水中氯含量

1、学会AgNO3标液的配制和标定 6的测定(莫

2、掌握莫尔法进行沉淀滴定的原理和方法

4 尔法)

3、测定水中的氯含量 邻二氮菲吸

1、学习选择吸光光度分析的实验条件 光光度法测

2、掌握吸光光度法测定铁的原理和方法 定铁

7 3、掌握分光光度计的使用方法

4 4、完成条件试验、标准曲线的制作及铁含 量的测定 化学实验基掌握常见仪器的使用及洗涤、干燥;煤气 8本操作 灯的使用方法;玻璃管棒的加工操作。

2 氯、溴、碘氯、溴、碘及其化合物的性质。

9 2 氧、硫、氮、氧、硫、氮、磷及其化合物的性质。

10磷

3 铜、银、锌、铜、银、锌、镉、汞及其化合物的性质。

11镉、汞

3 锡、铅、锑、锡、铅、锑、铋及其化合物的性质。

12铋

3 1、2、

3、设计选做 4、5 1、2、

3、综合必做 4、51、2、

3、设计选做 4、51、2、

3、综合必做 4、51、2、

3、综合选做 4、51、2、

3、综合必做 4、

5 综合必做1验证必做1、2验证必做1、2验证必做1、2验证必做1、

2 22 常见阴离子自行拟定常见阴离子的分离与鉴定方案。

13的分离与鉴

3 定 掌握常见阳自己设计一种阳离子的分离与鉴定方法。

14离子的分离

3 与鉴定 配位化合物掌握配位化合物的组成及配离子与简单离 15 子的区别,理解配位平衡与多相离子平衡

3 的相互转化规律。

酸碱标准溶盐酸、氢氧化钠溶液的配制。

以碳酸钠及16液的配制及邻苯二甲酸氢钾标定盐酸、氢氧化钠的浓

4 浓度的标定度。

1、2、

4、验证必做 51、2、

4、设计选做 51、2、

4、综合选做 51、2、

3、验证必做 4、

5 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

五、参考资料 使用教材:[1]董相廷,王进贤,刘桂霞.无机化学实验(第一版).北京:兵器工业出版社,2008[2]郑笑秋,许素莲.分析化学实验.长春理工大学[3]季桂娟,齐菊锐.分析化学实验.高等教育出版社主要参考教材:[1]武汉大学主编.分析化学实验-上册-第五版.高等教育出版社[2]华中师范大学等四校编.分析化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2001[3]天津大学教研室.无机化学(第四版).天津:高等教育出版社,2010[4]北京师范大学无机化学教研室编.无机化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2001[5]张桂香.无机及分析化学实验分册.天津:天津大学出版社,2011[6]张正奇.分析化学(第二版).北京:科学出版社,2006[7]华中师范大学.分析化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2000

六、考核与成绩评定

1、考核内容包括:实验预习报告,实验报告,实验仪器的使用能力,实验的技能技巧,实验态度以及安全、卫生等。

2、考核方式可采用口试、实验操作考试。

3、实验成绩评定采用平时考核其中预习占10%、实验操作占50%,实验报告占40%)。

4、成绩评定 23 成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 实验预习成绩 (10分) 实验操作成绩 (50分) 评价方式实验一(1.25分)实验二(1.25分)实验三(1.25分)实验四(1.25分)实验五(0.5分)实验六(0.9分)实验七(0.9分)实验八(0.9分)实验九(0.9分)实验十(0.9分)实验一(6.25分)实验二(6.25分)实验三(6.25分)实验四(6.25分)实验五(2.5分)实验六(4.5分)实验七(4.5分)实验八(4.5分)实验九(4.5分)实验十(4.5分) 课程目标课程目标课程目标课程目标课程目标

1 2

3 4

5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4

1 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4

1 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 24 实验报告

成绩 (40分) 实验一(5分)

1 实验二(5分)

1 实验三(5分)

1 实验四(5分)

1 实验五(2.0分)

1 实验六(3.6分) 0.4 0.6 实验七(3.6分) 0.4 0.6 实验八(3.6分) 0.4 0.6 实验九(3.6分) 0.4 0.6 实验十(3.6分) 0.1 0.2 0.2 0.5

七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值

课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:耿爱芳、高莹审核人:刘磊 25 有机化学课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821304有机化学OrganicChemistry48学科基础课程3环境工程《有机化学简明教程》无机与分析化学闭卷考试王薇、王媛 开课单位 化学与环境工程学院 课程学分 2.5 课程性质 必修 课内实验学时16 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是环境工程专业的一门学科基础必修课程。

它是通过研究有机物的组成、结构、性质、合成,使学生掌握基本理论和实验操作技能,是一门理论和实验并重的课程。

通过本课程的学习,使学生对于有机化学的内容有系统全面的了解,培养学生运用有机化学及相关技术解决环境工程相关有机化学的一系列问题。

旨在为学生进行有机污染物的产生、鉴别、除去等工程工艺流程设计打下必要的基础。

其中开设有机化学实验对于学生学好有机化学理论知识和完善提高学生基本化学实验操作技能都是十分必要的;通过有机化学实验教学,可以更好地打好学科基础,提高科学素养。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)了解有机化合物的结构与性能,制备方法(毕业要求2“问题分析”);

(2)掌握有机化合物的合成原理与特点,对于不同有机污染物,具有鉴别能力和处理污染物的能力(毕业要求3“设计/开发解决方案”、毕业要求4“研究”);

(3)通过文献检索,了解有机污染物工艺的前沿和新发展动向,培养学生追求创新的态度和意识(毕业要求5“使用现代工具”、毕业要求12“终身学习”);

(4)了解环境工程专业与化学化工等相关学科领域知识的结合点,具备整合工程应用中所涉及化工等相关学科的综合能力(毕业要求9“个人和团队”)。

(5)结合环境工程原理及学科基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案,针对工程问题技术路线进行技术验证(毕业要求4“研究”)。

26

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标12345 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化 学及生物相关知识,识别和判断复杂环境工程0.4(H)

1 问题核心特征,并进行推理分析; 指标点3-2:在设计方案中能够提出具有一定 创新意识的解决方案,并具备方案评估及验证0.2(M)

1 的能力; 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理 及专业基础知识,合理设计实验,制定合理研0.1(L) 0.5 0.5究方案针对工程问题技术路线和工艺方案进行。

1 1 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告的能力。

指标点5-2:运用数据库,信息软件及网络平台进行资料的搜集及整理解决复杂工程问题的方法。

0.1(L)0.1(L) 指标点9-2:了解环境工程专业与化工等相关 学科领域结合点,具备整合工程应用中所涉及0.05(L)

1 化工等相关学科的综合能力。

指标点12-2:通过适合的学习方式或方法, 培养自主学习及终身学习能力,并展现学习成0.05(L)

1 效,具有适应社会及环境工程专业领域发展的。

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 基本要求

一、绪论1.1有机化合物和有机化学1.2有机化合物的一般特点1.3有机化合物中的共价键11.4共价键的属性1.5分子结构和结构式表示方法1.6共价键的断裂和反应类型1.7有机化合物的分类

1.掌握有机化合物和有机化学发展史;

2.掌握共价键的特点和表示方法;

3.了解有机化合物的分类和各种官能团。

教学对应课学时 方式程目标1、2、

3、 2授课

4 27

二、饱和烃

1.掌握烷烃的通式、同系 第1节烷烃 列和构造异构; 2.1烷烃的通式、同系列和构造异构

2.掌握烷烃的命名、结构、 2.2烷烃的命名 构象; 2.3烷烃的结构

3.掌握烷烃的物理、化学 2.4烷烃的构象 性质; 22.5烷烃的物理性质2.6烷烃的化学性质第2节环烷烃2.7环烷烃的构造异构和命名2.8环烷烃的结构

4.掌握环烷烃的结构;

2 5.掌握环烷烃和一取代环 烷烃的构象;

6.掌握环烷烃的物理、化 2.9环烷烃和一取代环烷烃的构象学性质。

2.10环烷烃的物理性质和化学性质

三、不饱和烃第1节烯烃3.1烯烃的结构3.2烯烃的同分异构3.3烯烃的命名3.4顺反异构的命名3.5烯烃的物理性质3.6烯烃的化学性质第2节炔烃3.7炔烃的结构33.8炔烃的构造异构和命名3.9炔烃的物理性质3.10炔烃的化学性质第3节二烯烃3.11二烯烃的分类3.12二烯烃的命名3.131,3-丁二烯的结构3.14双烯加成3.15聚合反应与合成橡胶

1.掌握烯烃的结构、同分异构;

2.掌握烯烃的命名;

3.掌握烯烃的物理、化学性质;

4.掌握炔烃的结构、构造异构和命名;

5.掌握炔烃的化学性质;

6.掌握二烯烃的命名结构;

7.了解烯烃的一系列反应。

2 四、芳烃

1.掌握芳烃的结构、构造 4.1苯分子的结构 异构; 4.2单环芳烃的构造异构和命名

2.掌握芳烃的物理化学、 4.3单环芳烃的物理性质 性质; 44.4单环芳烃的化学性质

3.掌握多环芳烃的结构和

4 4.5单环上亲电取代反应的定位规律化学性质; 4.6萘

4.了解芳烃的工业来源。

4.7芳烃的工业来源 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 28

五、对映异构

1.掌握物质的旋光性和比 5.1物质的旋光性和比旋光度 旋光度的概念; 5.2分子的手性和对映异构

2.掌握各种手性分子; 5.3对称因素

5 3.掌握分子构型及异构体 5.4具有一个手性碳原子的对映异构的分类。

5.5分子构型 5.6异构体的分类 授课1、2、3、

2 讨论

4 六、卤代烃第1节卤代烃6.1卤代烃的分类6.2卤代烃的命名

1.掌握卤代烃的命名、分类;

2.掌握卤代烃的物理、化学性质; 66.3卤代烃的物理性质和化学性质

3.了解各种类型的卤代烃 第2节卤代烃和卤代芳烃 的结构和化学反应。

6.4乙烯型和苯基型卤化物 6.5烯丙型和苄基型卤化物 授课1、2、3、

2 讨论

4 七、醇、酚、醚第1节醇7.1醇的分类和构造异构7.2醇的命名7.3醇的物理性质7.4醇的化学性质第2节酚7.5酚的分类和命名77.6酚的结构7.7酚的物理性质7.8酚的化学性质第3节醚7.9醚的命名7.10醚的物理性质7.11醚的化学性质7.12环醚、冠醚

1.掌握醇的命名、结构、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

2.掌握酚的结构、命名、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

3.掌握醚的命名、结构、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

2 4.了解环醚和冠醚的结构 和相关物理和化学性质。

授课1、2、

3、讨论

4 八、醛和酮8.1醛和酮的分类和命名8.2羰基的结构88.3醛和酮的物理性质8.4醛和酮的化学性质8.5乙烯酮

1.掌握醛和酮的分类和命名;

2.掌握醛和酮物理和化学性质;

3.了解乙烯酮的结构和性质。

授课1、2、3、

4 讨论

4 29

九、羧酸及其衍生物第1节羧酸9.1羧酸的分类和命名9.2羧基的结构9.3羧酸的物理性质9.4羧酸的化学性质9第2节羧酸衍生物9.5羧酸衍生物的命名9.6羧酸衍生物的物理性质9.7羧酸衍生物的化学性质第3节碳酸衍生物

1.掌握羧酸的分类、命名、 结构;

2.掌握羧酸的物理化学性 质;

3.了解羧酸衍生物的命名、 物理和化学性质;

2 4.了解碳酸衍生物。

十、有机含氮化合物

1.掌握芳香族硝基化合物 第1节芳香族硝基化合物 的结构、命名、物理化学性 10.1芳香族硝基化合物物理性质质; 1010.2芳香族硝基化合物化学性质

2.掌握其它含氮化合物的

2 第1节胺 结构、命名、物理和化学性 第2节重氮化和物和偶氮化合物质。

十

一、有机含硫化合物、表面活性剂、

1.掌握硫醇和硫酚的命名、 离子交换树脂 物理和化学性质; 第1节硫醇和硫酚

2.掌握硫醚、硫酸的命名、 11.1硫醇和硫酚的命名 物理和化学性质; 11.2硫醇和硫酚的物理性质

3.了解表面活性剂和离子 1111.3硫醇和硫酚的化学性质 交换树脂。

2 第2节硫醚 第3节硫酸 第4节表面活性剂 第5节离子交换树脂 十

二、杂环化合物

1.掌握杂环化合物的分类 12.1杂环化合物的分类和命名 和命名; 12.2五元杂环化合物的结构和芳香

2.掌握五元、六元杂环化 性 合物。

1212.3五元杂环化合物的化学性质

2 12.4糠醛 12.5吡啶和喹啉 12.6生物碱 十

二、生物分子13.1类脂分子13.2碳水化合物1313.3氨基酸和蛋白质13.4核酸

1.掌握类脂分子的命名、物理和化学性质;

2.掌握碳水化合物、氨基2酸和蛋白质的结构和命名;

3.了解核酸。

授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 30 十

四、红外光谱与核磁共振谱14.1分子结构和吸收光谱1414.2红外光谱14.3核磁共振谱

1.掌握红外光谱分析;

2.掌握核磁共振谱分析。

授课1、2、3、

2 讨论4、

5 合计 32

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 项目 熔点及折射率的测定

1 内容提要 学时 掌握测定有机物熔点的方法;了解阿贝折 射仪的工作原理,掌握有机化合物折射率4的测定方法。

性质验证 对应课要求 程目标1、2、

3、必做 4、

5 溴乙烷的制学习卤代烃的制备方法,学习蒸馏制备装 2备 置及基本操作。

3 乙酸乙酯的学习乙酸乙酯的制备方法;掌握蒸馏制备 3制备 操作方法。

4 茶叶中提取学习植物中天然有机物的提取; 咖啡因

4 掌握萃取、蒸馏、焙干及升华的操作方法

5 与技术。

1、2、

3、验证必做 4、51、2、

3、验证必做 4、51、2、

3、综合必做 4、

5 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

五、参考资料 使用教材:[1]高鸿宾等.有机化学简明教程.天津大学出版社,2009主要参考教材:[1]徐寿昌等.有机化学(第二版).高等教育出版社,2014[2]刘大军主编.《有机化学实验》.清华大学出版社,2014

六、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课32学时,采用“启发式”和“讨论式”等教学方式提升教学的效果;课内实验16学时,以学生操作、验证和综合为主,教师讲解、提问、引导、答疑为辅,引导学生体验并掌握相关有机实验仪器的基本原理和使用方法,提高学习兴趣和实践能力。

2、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成: 31

(1)平时成绩

(2)实验成绩

(3)期末考试

3、成绩评定

(1)考核方式:闭卷;

(2)考核标准与比例:平时10%,实验10%,期末考试80%。

成绩考核与课程目标评价方式 考核方式 平时成绩(10分) 实验成绩(10分) 期末考试成绩 (80分) 评价方式作业一(2分) 课程目标

1 0.8 课程目标

2 课程目标

3 课程目标

4 0.2 课程目标

5 作业二(2分) 0.6 0.4 作业三(2分) 0.6 0.4 作业四(4分) 0.2 0.1 0.6 0.1 实验一(2.5分) 0.5 0.5 实验二(2.5分) 0.4 0.2 0.4 实验三(2.5分) 0.5 0.2 0.3 实验四(2.5分) 0.5 0.5 课程目标

(1)相关考题

1 课程目标

(2)相关考题

1 课程目标

(3)相关考题

1 课程目标

(4)相关考题

1 课程目标

(5)相关考题

1 32

八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值 课程目标达成度=该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重制定人:王薇,王媛审核人:刘磊 33 物理化学课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821305 开课单位 物理化学 PhysicalChemistry 64 课程学分 学科基础课程 课程性质

3 课内实验学时 环境工程 《物理化学》 大学物理、无机化学、有机化学 闭卷考试 边宏、于文生 制定时间 化学与环境工程学院

3.5必修16 2018.07

二、课程性质及目标 物理化学是用物理的理论及实验方法研究化学的一般的理论问题的学科。

物理化学是一门研究物质性质及物质变化的普遍规律的基础理论课程,这门课程对于本科院校的化工、材料和生命技术等专业的大量的专业课程的学习具有重要的指导作用,是一门非常关键的基础课程。

通过本课程的学习,可以使学生获得化学热力学、化学动力学、电化学、表面化学等方面的基础知识,并综合成为一个整体的理论体系,为以后的专业学习和发展打下扎实的基础。

使学生充分理解物理化学中的基本概念、基本原理,掌握课程的核心知识,在此基础上了解物质变化的普遍规律,建立起一个整体的理论体系。

并加深对先修课程如无机化学和有机化学的理解。

要求学生注重提出问题、分析问题和解决问题的能力的方法,培养独立思考和独立解决问题的能力,努力实现在思维模式上的进步与突破。

在实践能力方面,要求学生初步具备应用所学原理、计算方法,分析解决生产实践中与本课程有关的实际问题的能力。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)使学生充分理解物理化学中的基本概念、基本原理,掌握课程的核心知识,在此基础上了解物质变化的普遍规律,建立起一个整体的理论体系。

(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求2“问题分析”)。

(2)要求学生注重提出问题、分析问题和解决问题的能力的方法,培养独立思考和独立解决问题的能力,努力实现在思维模式上的进步与突破。

(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求3“设计/开发解决方案”、毕业要求4“研究”)。

34

(3)在实践能力方面,要求学生初步具备应用所学原理、计算方法分析解决生产实践中的实际问题的能力(毕业要求5“使用现代工具”、毕业要求6“工程与社会”、毕业要求7“环境和可持续发展”)。

(4)强调全面掌握物理化学的知识是进一步学习以后的专业课程的前提,努力达成提高学生的学习能力的目标,为学生的长远发展打下坚实的基础(毕业要求7“环境和可持续发展”、毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标

1 2

3 4 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识, 能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统0.1(L)

1 计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中。

指标点1-2:掌握环境工程设计、施工、安全等基础知识,具备工程思维,能够综合应用所学知识设计解决“三废治理”等复杂环境工程0.1(L)1问题的能力。

指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化 学及生物相关知识,识别和判断复杂环境工程0.1(L)

1 问题核心特征,并进行推理分析。

指标点2-2:通过查阅文献,结合所学知识,初步形成解决复杂环境工程技术路线及实施方案。

0.1(L) 指标点3-2:在设计方案中能够提出具有一定 创新意识的解决方案,并具备方案评估及验证0.1(L)

1 的能力。

指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的 能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案0.05(L)

1 并形成报告的能力。

指标点5-1:解决复杂环境工程问题过程中, 理解工程活动获取研究动态、基本方法及相关0.05(L)

1 信息的必要性。

指标点6-1:理解环境工程专业实践活动及复杂环境工程问题解决方案对社会及经济发展所起的作用以及对社会、健康、安全、法律以及0.1(L)1文化的影响。

35 指标点7-1:具有可持续发展和生态学理念,了解相关方针政策及法律法规,解决复杂工程问题时,能准确评估工程实践对环境、社会可1持续发展的影响。

0.05(L) 指标点7-2:能够满足社会发展对资源节约型、 环境友好型的基本诉求,将可持续理念贯穿到0.1(L)

1 实践活动中。

指标点12-1:认同持续教育理念,正确认识自主学习和终身学习的必要性。

1 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培养自主学习及终身学习能力,并展现学习成效,1具有适应社会及环境工程专业领域发展的。

0.1(L)0.05(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 基本要求 学时

一、气体的pVT关系

1.要求理解理想气体状态方程。

1.理想气体状态方程;

2.掌握范德华方程和维里方程。

2.气体的液化及临界参数;

3.了解对应状态原理及普遍化 13.真实气体状态方程; 压缩因子图。

2 4.对应状态原理及普遍化压缩 因子图。

教学对应课方式程目标 授课1、

4 二、热力学第一定律

1.要求掌握热力学基本概念;

1.热力学基本概念; 理解状态函数的特性。

2.热力学第一定律;

2.掌握热力学第一定律的表达

3.恒容热、恒压热和焓;式。

4.热容和恒容变温过程、恒压

3.能根据状态函数的特性计算 变温过程; ΔU和Δ

H、 25.焦耳实验; 掌握相变焓的相关计算。

8 6.气体可逆膨胀压缩过程,理

4.掌握用标准摩尔生成焓和标 想气体绝热可逆过程方程式;准摩尔燃烧焓数据计算化学反

7.相变化过程; 应热的方法。

8.标准摩尔反应焓。

5.掌握可逆过程的特点和理想 气体可逆体积功的计算。

1、2、

3、授课

4 36

三、热力学第二定律

1.要求明确热力学第二定律各

1.卡诺循环; 种表达方法。

2.热力学第二定律;

2.准确掌握熵的定义及熵增原

3.熵、熵增原理; 理。

4.单纯PVT变化熵变的计算;

3.理解系统进行PVT变化及各

5.相变化过程熵变的计算;类相变化时ΔS的计算方法。

6.热力学第三定律和化学变化

4.了解热力学第三定律及规定

3 7 过程熵变的计算; 熵和标准熵的定义。

7.亥姆霍兹函数和吉布斯函数;

5.掌握亥姆霍斯函数和吉布斯

8.热力学基本方程; 函数的定义以及亥姆霍斯函数

9.克拉佩龙方程; 判据和吉布斯函数判据。

10.吉布斯-亥姆霍兹方程和

6.掌握热力学基本方程以及相 麦克斯韦关系式。

关的公式的推导。

四、多组分系统热力学

1.要求掌握拉乌尔定律和亨利

1.偏摩尔量; 定律的应用。

2.化学势;

2.理解偏摩尔量和化学势的定

3.气体组份的化学势; 义。

4 5

4.拉乌尔定律和亨利定律;

3.掌握理想液态混合物的定义

5.理想液态混合物; 和混合性质、

6.理想稀溶液。

4.了解化学势的表达形式。

五、化学平衡

1.要求了解化学平衡的条件。

1.化学反应的等温方程;

2.掌握标准平衡常数的定义。

2.理想气体化学反应的标准平

3.理解用热力学数据计算平衡

5 2 衡常数; 常数及组成的方法。

3.温度对标准平衡常数的影响。

4.掌握化学反应等温方程式。

六、相平衡

1.要求掌握相律及其应用。

1.相律;

2.了解杠杆规则。

2.杠杆规则;

3.认识并理解二组分气-液平

3.单组分系统相图; 衡的相图。

64.二组分理想液态混合物的

6 气-液平衡相图;

5.二组分真实液态混合物的 气-液平衡相图;

七、电化学

1.要求理解电解质溶液的导电

1.电解质溶液的导电机理及法机理。

拉第定律;

2.明确电导率和摩尔电导率的

2.离子的迁移数; 概念;并熟悉相关计算。

7 8

3.电导、电导率和摩尔电导率;

3.掌握可逆电池的定义以及原

4.电解质的平均离子活度因子电池热力学的计算。

及德拜-休克尔极限公式; 1、2、

3、授课 4 1、

2、授课 4授课1、4 1、

2、授课 41、2、

3、授课

4 37

5.可逆电池及其电动势的测定;

4.掌握电极电势的定义和计算

6.原电池热力学; 电池电动势。

7.电极电势;7

8.电极的种类;

5.了解电极种类。

9.原电池设计举例。

八、界面现象

1.要求掌握表面张力等概念和

1.界面张力; 主要公式。

2.弯曲表面下的附加压力及其

2.掌握弯曲液面饱和蒸气压的 后果; 变化。

83.液-固界面。

3.能运用开尔文公式进行具体

4 计算。

4.理解并能应用表面张力的概 念解释润湿等表面现象。

1、

3、授课

4 九、化学动力学

1.要求掌握反应速率的基本定

1.化学反应的反应速率及速率义。

方程;

2.了解基元反应的本质。

2.速率方程的积分形式;

3.掌握反应速率方程微分形式

3.速率方程的确定; 和积分形式的特点。

4.温度对反应速率的影响,活

4.了解阿仑尼乌斯方程和活化

9 6 化能; 能的含义。

5.典型复合反应;

5.掌握典型复合反应并能进行

6.复合反应速率的近似处理法;计算。

7.链反应。

6.了解复合反应速率的近似处 理法。

1、2、

3、授课

4 合计 48

五、课程的实验要求与内容 序号 项目 内容提要 对应课学时性质要求 程目标 恒温技术与液恒温控制及灵敏度的测定和恒定温度下 1体粘度的测定乙醇水溶液粘度的测定

4 1、2、

3、验证必做

4 二组分金属相利用热分析法绘制二组分金属相图2图的绘制 1、2、3、4设计必做

4 电导率的测定利用电动率仪测定溶液的摩尔电导率, 3及应用 计算出弱电解质的解离平衡常数

4 1、2、

3、验证必做

4 蔗糖水解速率利用旋光仪测定蔗糖在酸性催化剂条件 4常数的测定下水解半衰期

4 1、2、

3、验证必做

4 38 液体饱和蒸气测定无水乙醇在不同温度下的蒸气压, 5压的测定 从而得出无水乙醇摩尔汽化热

4 过氧化氢的催在不同温度下测定过氧化氢的催化分解 6化分解 速率,得出一级反应的反应速率常数

4 1、2、

3、验证选做 41、2、

3、验证选做

4 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

六、参考资料 使用教材:[1]天津大学物理化学教研室.物理化学(第五版)(十二五国家级规划教材、面向二十一世纪课程教材).北京:高等教育出版社,2009[2]于文生,何兴权,孙晶,刘淑梅.物理化学实验.长春:长春理工大学自编.2012主要参考教材:[1]傅献彩,沈文霞等.物理化学(第5版).高等教育出版社,2007[2]朱文涛.物理化学.清华大学出版社,1995[3]杨永华.物理化学(第2版).高等教育出版社,2017[4]万洪文,詹正坤.物理化学(第2版).高等教育出版社,2010[5]王光信.物理化学(第三版).高等教育出版社,2013[6]范康年.物理化学(第2版).高等教育出版社,2005[7]胡英.物理化学(第6版).高等教育出版社,2014[8]王新平.物理化学.高等教育出版社,2017[9]邱金恒,孙尔康,吴强.物理化学实验.北京:高等教育出版社.,2010[10]宋光泉等.大学通用化学实验技术(上册).北京:高等教育出版社,2009[11]复旦大学等.物理化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2004[12]罗澄源,向明礼等.物理化学实验(第四版).北京:高等教育出版社,2004[13]北京大学化学学院物理化学实验教学组.物理化学实验(第四版),北京:北京大学出版社,2002[14]庄继华等.物理化学实验.北京:高等教育出版社,2004[15]孙尔康,徐维清,邱金恒.物理化学实验(第一版).南京:南京大学出版社,1997[16]项一非,李树家.中级物理化学实验.北京:高等教育出版社,1989[17]GarlandCW,NiblerJW,ShoemakerDP.Experimentsinphysicalchemistry.NewYork:McGraw-Hill,2003[18]傅献彩,沈文霞,姚天扬等.物理化学(第五版).北京:高等教育出版社,2005 39 [19]王进贤,董相廷.静电纺丝技术与无机纳米材料合成.北京:国防工业出版社,2012 [20]唐超群.纳米材料技术实验.武汉:华中科技大学出版社,2006

七、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课64学时,采用“启发式”和“讨论式”等教学方式提升教学的效果;课内实验16学时,以学生操作、综合和验证为主,教师讲解、提问、引导、答疑为辅,引导学生体验并掌握各类光学实验仪器的基本原理和使用方法,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终以各类仪器系统精度设计思想为主线,在注重理论分析重要性的同时,理清各类仪器的误差来源及仪器精度指标的确定,尤其对一些重要参数指标内涵的理解。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括随堂测试、作业等)

(2)实验成绩

(3)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 成绩考核与课程目标评价方式表 实验成绩10% 期末考试70% 考核方式 平时成绩(20分) 实验成绩(10分) 评价方式作业一(5分)作业二(2分)作业三(3分)测试(4分)实验一(2分)实验二(3分)实验三(3分)实验四(2分) 课程目标10.60.30.70.20.5 0.2 课程目标

2 0.3 0.20.20.5 0.4 课程目标30.40.40.30.3 0.50.40.3 课程目标

4 0.30.3 0.40.3 40 课程目标

(1) 相关考题

1 考试成绩(70分) 课程目标

(2)相关考题 课程目标

(3)相关考题

1 1 课程目标

(4) 相关考题

1 八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:边宏、于文生审核人:刘磊 41 化工原理课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821306 开课单位 化工原理 PrinciplesofChemicalEngineering 48 课程学分 学科基础课程 课程性质

5 课内实验学时 环境工程 《化工原理》 高等数学、物理学及物理化学等课程 闭卷考试 胡伟华 制定时间 化学与环境工程学院

3必修0 2018.07

二、课程性质及目标 《化工原理》是化工、石油、生物化工、环境等各专业及轻工等的有关专业学生的一门基础技术课。

《化工原理》课程是工程技术的一个分支,本课程的主要任务是介绍化工单元操作的基本原理,所用的典型设备的结构、计算方法及设备选型方法等,并给学生后续课程的学习积累必要的基础和知识。

通过本课程的学习,使学生对单元操作原理基本知识有充分的了解。

引导学生从工程角度考虑问题,使学生能理论与实践相结合,即熟悉其原理,又必须掌握设备的有关知识。

本课程注重原理和设备的基础,突出重点,利于创新能力的培养,使学生培养成全面发展的现代工程技术人员。

在今后的实际工作中有意识的用已学的化学工程观点去思考、认识、解决问题。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)使学生对单元操作原理、基本知识有充分的了解(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”);

(2)使学生能理论与实践相结合,即熟悉其原理,又必须掌握设备的有关知识(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”);

(3)本课程利于创新能力的培养,使学生培养成全面发展的现代工程技术人员,在今后的实际工作中有意识的用已学的化学工程观点去思考、认识、解决问题(毕业要求3“设计/开发解决方案”)。

2.课程目标与毕业要求关系 42 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-2:掌握环境工程设计、施工、安全等基础知识,具备工程思维,能够综合应用所学知识设计解决“三废治理”等复杂环境工程问题的能力。

0.4(H) 指标点1-3:具备工程实践能力,能较好地掌握工程 领域设计、模拟与分析等方面现代化工具,并运用于

1 解决复杂环境工程问题解决方案中。

0.4(H) 指标点3-1:具备环境工程专业所需的设计及开发技 能,能够依照环境工程设计特点及相关规则,设计满1足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程。

0.2(M)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 教学序号 内容 教学要求 学时 绪论

1 了解和掌握《化工原理》课程的性质、任务、内容,化 学工业过程中的单元操作与“三传”过程,以及化工过程的物料衡算、热量衡算、平衡关系、过程速率的基本

1 概念与有关计算。

教学对应课方式程目标 授课

1 流体 流动

2 掌握流体的概念,流体的主要物理性质;压力的计算和测量,流体静止的基本方程;流体的基本特性,连续性方程及柏努利方程,流动型态的判据:雷诺准数,计算7直管摩擦阻力损失和局部阻力损失的方法,当量直径。

1、

2、授课

3 离心泵掌握离心泵的工作原理,基本结构与性能;离心泵的功 率、效率及安装高度,几何高度的计算从而能合理地选

3 型确定规格,正确安装操作及维护。

理解影响离心泵性

5 能的主要因素。

沉降与了解沉降设备、过滤设备的结构及工作原理。

掌握重力 4过滤 沉降和离心沉降的原理及沉降速度的计算;过滤操作的5基本概念,过滤基本方程及恒压过滤的计算。

1、

2、授课 31、

2、授课

3 传热

5 了解传热的基本方式,物质的导热系数;影响对流传热的因素;工程中典型的流体无相变对流传热的特点及关联式;生产中常用的间壁式换热器的结构及工作原理。

掌握平壁和圆筒壁内的稳定导热速率的计算及对壁内的8温度分布进行分析;计算传热平均温度差及总的传热系数的方法以及总传热速率方程的实际应用。

1、

2、授课

3 43 气体吸收

6 了解气体吸收过程中的基本概念,气体吸收的具体应用,如何选择溶剂,双膜理论;掌握吸收过程的两相平衡计算,亨利定律及

H、E的计算;吸收过程的机理,传质8速率的计算;吸收塔的物料衡算,操作方程表达式,吸收剂用量及最小液气比的计算,填料层高度的计算方法。

1、

2、授课

3 液体蒸馏

7 干燥

8 了解液体蒸馏的基本概念,简单蒸馏、平衡蒸馏和精馏的过程,非理想物系的相平衡、双组分溶液的气液平衡。

掌握理想物系的气液相平衡的计算,双组分连续精馏的计算,如:全塔物料衡算、塔板上物料衡算、8热量衡算,精馏段操作方程和提馏段操作方程及q线方程之间的计算。

了解干燥的概念,干燥方式的种类,物料中水分的表达方式;掌握湿空气的性质和状态参数及表达式;对流干 6燥的物料衡算与热量衡算,干燥速率及干燥时间的计算。

1、

2、授课 31、

2、授课

3 合计 48

五、参考资料 使用教材:[1]王志魁.《化工原理》(第四版).北京:化学工业出版社,2012主要参考教材:[1]谭天恩.《化工原理》上、下册(第三版).北京:化学工业出版社,2007[2]姚玉英.《化工原理》上、下册(第二版).天津:天津大学出版社,2004[3]天津大学物理化学教研室编.《物理化学》(第四版).北京:高等教育出版社,2003[4]胡伟华、于文生.《化工原理实验讲义》.校内自编,2014[5]吉林工学院化工原理实验室编著.《化工原理实验讲义》.吉林:吉林大学出版社,2002

六、课程考核与成绩评定

1、《化工原理》课程由课堂授课组成。

理论授课48学时,采用“启发式”和“讨论式”等教学方式提升教学的效果。

2、授课过程始终以各类单元操作为主线,在注重理论分析重要性的同时,强调各类单元操作的实际应用。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括出勤、作业等)

(2)期末考试

4、成绩评定 44 平时成绩20% 成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 评价方式 作业一(1分) 作业二(2分) 作业三(1分) 平时成绩(20分) 作业四(1分)作业五(2分)作业六(1分) 作业七(1分) 考试成绩(80分) 作业八(1分)出勤(10分)课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题课程目标

(3)相关考题 期末考试80% 课程目标

1 10.50.40.20.40.20.50.4

1 课程目标

2 0.50.30.60.40.60.50.3

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

课程目标

3 0.30.20.20.2 0.3

1 学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:胡伟华审核人:刘磊 45 化工原理实验课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821307 开课单位 化学与环境工程学院 化工原理实验 ExperimentofPrinciplesofChemicalEngineering 32 课程学分

1 学科基础课程 课程性质 必修

5 课内实验学时32 环境工程 《化工原理实验讲义》 分析化学实验、物理化学实验等 过程考核 胡伟华 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 化工原理是一门实践性很强的技术基础课,化工原理实验则是学习掌握和运用这门课程必

不可少的重要环节,是理论联系实践的一种重要方式。

通过化工原理实验教学使学生能熟悉实验装置的结构,性能和流程,并通过在实验中的操作掌握一定的基本实验技能;验证有关的化工单元操作理论,巩固并加强对理论的认识和理解。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)在实验中的操作掌握一定的基本实验技能(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”);

(2)验证有关的化工单元操作理论,巩固并加强对理论的认识和理解(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”);

(3)使学生根据学习的理论对实验进行观察,引导学生利用化工过程技术与设备,实验方法学,现代测控原理等理论知识,分析和设计化工过程单元操作实验并独立完成,以达到全面提高学生实践能力的目的(毕业要求4“研究”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-2:掌握环境工程设计、施工、安全等基础知识,具备工程思维,能够综合应用所学知识设计解决“三废治理”等复杂环境工程问题的能力。

0.4(H) 46 指标点1-3:具备工程实践能力,能较好地掌握工 程领域设计、模拟与分析等方面现代化工具,并运

1 用于解决复杂环境工程问题解决方案中。

指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告1的能力。

0.3(M)0.3(M)

四、课程的实验要求与内容 首先要求学生课下进行预习,写预习报告.实验前10―20分钟,要求学生熟悉实验设备, 流程,操作方法等.指导教师提问并解答疑难问题,讲解注意事项,学生分组独立操作;根据 实验记录写出试验报告,一周内交给指导老师。

序号 项目 雷诺实验

1 内容提要 对应课程学时性质要求 目标 建立层流和湍流两种流动形态和层流时 导管中流速分布的感性认识;熟悉雷诺 准数的测定与计算;确立层流和湍流与

2 Re之间有一定联系的概念;初步掌握流 验证必做1、2、

3 动形态对化工过程的影响。

柏努利方程实验

2 熟悉流动流体中各种能量和压力的概念及其相互转换关系,在此基础上掌握柏努利方程;观察流速和压力的变2化规律。

验证必做1、2、

3 流体阻力实验

3 以水为工作流体,测定流体流过直管、阀门、扩管时的摩擦阻力;确定摩擦系数λ与雷诺准数Re之间的关系,计算4局部阻力系数。

验证必做1、2、

3 流量计校核实验

4 找出孔板流量计的流量和压差计读数之 间的关系曲线;测定孔板流量计的孔流4系数,并绘出C0与Re的关系曲线。

离心泵特性熟悉离心泵的构造和操作;测定单级离 5曲线实验心泵在一定转数下的特性曲线。

4 验证必做1、2、3验证必做1、2、

3 气体给热系测定空气在圆直管中作强制对流时的传 数的测定

6 热膜系数,并将数据整理成准数关联式;

4 了解热电偶和电位计的使用。

综合必做1、2、

3 47 筛板式精馏了解筛板式精馏塔的结构,熟悉筛板式 塔的操作与精馏塔的操作方法;测定全回流时的总

7 4 塔板效率实塔板效率。

验 填料吸收塔熟悉填料吸收塔的结构和操作;测定气 液相传质系体通过干湿填料塔的压力降;测定填料 8数的测定吸收塔的吸收传质系数。

4 验证必做1、2、3综合必做1、2、

3 干燥速率曲熟悉常压式干燥器的结构与操作方法; 9线的测定 测定物料在恒定干燥条件下的干燥速率4曲线。

验证必做1、2、

3 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

五、参考资料 使用教材:[1]胡伟华、于文生.《化工原理实验讲义》.校内自编,2014主要参考教材:[1]吉林工学院化工原理实验室编著.《化工原理实验讲义》.吉林:吉林大学出版社,2002[2]王志魁.《化工原理》(第四版).北京:化学工业出版社,2012[3]柴诚敬.《化工原理》上、下册(第三版).北京:高等教育出版社,2017[4]谭天恩.《化工原理》上、下册(第三版).北京:化学工业出版社,2007[5]姚玉英.《化工原理》上、下册(第二版).天津:天津大学出版社,2004[6]天津大学物理化学教研室编.《物理化学》(第四版).北京:高等教育出版社,2003

六、考核与成绩评定

1、《化工原理实验》课程课内实验32学时,以学生操作、综合和验证为主,教师讲解、提问、引导、答疑为辅,引导学生体验并掌握各类设备的基本原理和使用方法,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终以各类单元操作为主线,在注重理论分析重要性的同时,强调各类单元操作的实际应用。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)预习

(2)操作

(3)实验报告

4、成绩评定 48 预习 操作 10% 50% 成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 评价方式 预习(10分) 预习报告(10分) 操作(50分) 实验操作(50分) 实验报告(40分) 课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题课程目标

(3)相关考题 实验报告40% 课程目标

1 1 0.7

1 课程目标

2 0.2

1 课程目标

3 0.1

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:胡伟华审核人:刘磊 49 工程力学课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 030832905工程力学EngineeringMechanics32学科基础课程3环境工程《工程力学》高等数学、大学物理过程考核王云 开课单位 机电工程学院 课程学分

2 课程性质 必修 课内实验学时

0 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 工程力学是工科类各专业的一门专业技术基础课,是力学的基础部分,在许多工程领域中有广泛的应用,对非机类专业学生的知识面提高和工程素质教育是十分必要的。

工程力学的教育将为学习有关的后继课程准备必要的基础,用工程力学的知识和分析方法,解决一些简单的工程实际问题,对拓宽学生的专业知识面和将来从事工程技术工作打下必要的基础。

对非机类的各专业本课程的目标是加强工程素质教育,拓宽学生知识面,培养学生的思维能力和解决工程中力学问题的初步分析方法,因此本课程是工科力学中的主要基础内容,在这个标定范围内组织教学内容,教师要把课程内容压缩、提炼,整合成完整的基本部分,突出重点精讲,把最基础的东西传授给学生,同时能使学生牢固掌握基本分析方法的要点,实行启发式教学,充分调动学生积极思维。

教学内容要精选、精讲,适当留给学生一定的思维空间,改革传统的满堂灌的教学方式,调动学生主动思考问题的积极性,在较少的教学时间内收到好的效果。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)了解工程力学课程的任务、基本概念和基本原理,掌握刚体静力学基本知识,培养学生对工程设计中构件强度、刚度以及稳定性等问题清楚的认识(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)通过学习掌握工程常用材料的力学性能以及杆状零件在各种载荷作用下的失效规律(毕业要求2“问题分析”)。

(3)通过学习培养学生对机械系统中构件结构、尺寸设计的认识,在满足强度、刚度以及 50 稳定性要求的前提下,为设计既经济又安全的构件提供必要的理论基础和计算方法(毕业要求3“设计/开发解决方案”)。

(4)通过理论学习,培养学生根据要求提出环境系统结构设计方案,并对方案进行可行性研究以及优化的能力,为从事工程技术或科研工作打下坚实的基础(毕业要求4“研究”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标1234 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-2:掌握环境工程设计、施工、安全等基础 知识,具备工程思维,能够综合应用所学知识设计解 0.4(H)

1 决“三废治理”等复杂环境工程问题的能力; 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生 物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特征,0.4(H)

1 并进行推理分析; 指标点3-1:具备环境工程专业所需的设计及开发技 能,能够依照环境工程设计特点及相关规则,设计满0.2(M)

1 足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程; 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理及专业基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案针对工1程问题技术路线和工艺方案进行技术验证。

0.2(M)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 项目 内容提要 (一)静力学公里和物体的受

(1)掌握静力学基本公里; 力分析

(2)理解约束和约束反力概念;

(1)静力学公里

1

(2)约束和约束反力

(3)掌握物体的受力分析。

(3)物体的受力分析 对应 教学 学时 课程 方式 目标 2讲授

1 (二)平面力系

(1)掌握平面汇交力系的简化及平衡

(1)平面汇交力系 条件;

(2)平面力偶系

(2)掌握平面力偶系的简化及平衡

(3)平面任意力系 条件; 讲授 2

(4)物体系的平衡静定和静

(3)掌握平面任意力系的简化及平4作业11 不定问题 衡条件;

(4)能解决物体系的平衡问题,理 解静定和静不定概念。

51 (三)材料力学的基本概念

(1)了解材料力学的任务;

(1)材料力学的任务

(2)了解变形固体的基本假设;

(2)变形固体的基本假设

(3)了解外力的概念和分类; 3

(3)外力及其分类

(4)内力、截面法和应力

(4)了解内力截面法和应力的概念;2

(5)了解变形和应变的概念;

(5)变形与应变

(6)了解杆件变形的基本形式。

(6)杆件变形的基本形式 讲授1、

2 (四)拉伸或压缩

(1)掌握轴力的概念及轴力图的做

(1)轴力及轴力图 法;

(2)轴向拉伸或压缩时的应力

(2)掌握轴向拉伸或压缩时的应力; 4

(3)材料在拉伸时的力学性能

(3)掌握材料在拉伸时的力学特性;4

(4)拉伸或压缩时的强度计算

(4)掌握拉伸或压缩时的强度计算;

(5)拉伸或压缩时的变形

(5)掌握拉伸或压缩时的刚度度计 算。

讲授1、

2、作业23 (五)扭转

(1)掌握外力偶的计算、扭矩的概

(1)外力偶的计算、扭矩及念及扭矩图的做法; 扭矩图

(2)掌握纯剪切的概念及剪切胡克

(2)纯剪切 定律; 5

(3)圆轴扭转时的应力和强

(3)掌握圆轴扭转时的强度计算; 度计算

(4)掌握圆轴扭转时的刚度计算。

讲授1、2、

4 作业33

(4)圆轴扭转时的变形和刚 度计算 (六)弯曲

(1)了解平面弯曲的概念及梁受力

(1)平面弯曲和梁的计算简的简化; 图

(2)掌握剪力、弯矩的概念及剪力

(2)弯曲内力、剪力图和弯图和弯矩图的做法; 6矩图

(3)平面图形的几何性质

(3)掌握平面图形的几何性质;

8

(4)掌握梁弯曲正应力的强度计算;

(4)弯曲正应力和强度计算

(5)握梁弯曲剪应力的计算;

(5)弯曲剪应力和强度计算

(6)掌握梁的变形的计算。

(6)弯曲变形和刚度计算 讲授1、

2、作业43 (七)应力应变分析和强度理

(1)了解一点的应力状态的概念; 论

(2)掌握平面应力状态分析的解析

(1)应力状态 法和图解法; 7

(2)平面应力状态

(3)空间应力状态

(3)掌握空间应力状态分析的图解4讲授2、

3、 法; 作业54

(4)广义胡克定律

(4)掌握胡克定律的内容;

(5)强度理论

(5)掌握常用的四个强度理论。

52 (九)组合变形

(1)了解拉伸或压缩和弯曲组合变

(1)拉伸或压缩和弯曲的组形的强度计算; 讲授2、

3、 8合变形

(2)掌握拉伸或压缩和弯曲组合变2作业64

(2)扭转和弯曲的组合变形形的强度计算。

(十)压杆稳定

(1)了解压杆稳定的概念;

(1)压杆稳定的概念

(2)掌握压杆临界压力的计算;

(2)压杆的临界压力

(3)掌握压杆临界应力的计算; 9

(3)压杆的临界应力及临界

(4)掌握压杆的稳定计算。

应力总图

(4)压杆的稳定计算 讲授2、3、

2 作业74

五、参考资料 使用教材:[1]龚良贵等.工程力学.北京:北京航空航天大学出版社.2017主要参考教材:[1]哈尔滨工业大学理论力学教研室.理论力学.北京.高等教育出版社.2016[2]范钦珊.材料力学.北京:清华大学出版社.2008

六、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和作业两部分组成。

理论授课32学时,采用讲授、讨论等方式、采用案例教学法、设计教学法多种教学方法,以提升教学的效果。

2、授课过程始终以构件的强度、刚度和稳定性为主线,分析构件在各种载荷作用下的变形失效规律,为设计既经济又安全的构件提供理论基础和计算方法。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(作业)

(2)期末考试

4、成绩评定

(1)考核方式:闭卷;

(2)考核标准与比例:平时20%,期末考试80%。

成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 评价方式作业一(3分)作业二(3分) 课程目标1课程目标2课程目标3课程目标

4

1 0.3 0.3 0.4 53 作业三(3分) 0.3 0.3 0.4 作业四(3分) 0.3 0.3 0.4 平时成绩(20分) 作业五(3分) 0.2 0.4 0.4 作业六(3分) 0.2 0.4 0.4 作业七(2分) 0.4 0.3 0.3 课程目标

(1)相关考题

1 课程目标

(2)相关考题 考试成绩

1 (80分)课程目标

(3)相关考题

1 课程目标

(4)相关考题

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:王云审核人:刘磊 54 工程流体力学课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 030832906 开课单位 工程流体力学 EngineeringFluidMechanics 32 课程学分 学科基础课 课程性质

4 课内实验学时 环境工程 《工程流体力学(第三版)》 高等数学Ⅱ、大学物理Ⅱ、工程力学 闭卷考试 姜吉光、张为 制定时间 机电工程学院2必修0 2018.07

二、课程性质及目标 《工程流体力学》是环境工程专业的一门重要学科基础课。

通过本课程的学习,使学生掌握液体运动的一般规律和有关的基本概念与基本理论,学会必要的分析计算方法和一定的实验技术,为专业课的学习、解决工程中流体力学问题、获取新知识以及设计开发新型高效的过程装备奠定必备的基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够了解流体力学的基本定义及特征,并掌握流体静力学、动力学及运动学的基本知识和基本原理(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)掌握流体静力学基本方程、流体流动的连续性方程、理想流体的伯努利方程及动量方程的意义及适用范围,能够应用这些基本方程解决工程中的实际问题(毕业要求2“问题分析”)。

(3)掌握流体力学相关计算方法,能够根据该计算方法解决和分析工程实际问题,最终确定最优解决方案(毕业要求3“设计/开发解决方案”)。

2.课程目标与毕业要求的关系 55 课程目标

1 2

3 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 1-1掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、 线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂 0.2(M)

1 工程问题的描述中。

2-1能够选择适当的数学、物理、化学及生物相关知识, 识别和判断复杂环境工程问题核心特征,并进行推理 0.3(M)

1 分析。

3-1具备环境工程专业所需的设计及开发技能,能够 依照环境工程设计特点及相关规则,设计满足特定需1求的系统、单元(部件)或工艺流程。

0.5(H)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 教学要求 学时

一、导论

1.了解流体力学的研究方法、流 1.1流体力学的任务及发展概体的定义和特征、流体的连续介质 况 模型、流体的压缩性和膨胀性、作 1.2流体的特征和连续介质假用于流体的外力、流体的黏性、牛 1设1.3流体的主要物理性质 顿流体和非牛顿流体、理想流体和2实际流体、液体的表面性质、毛细 1.4作用在流体上的力 现象。

2.掌握流体的主要物理性质、牛 顿内摩擦定律。

教学对应课方式程目标 授课

1 二、流体静力学

1.了解静止流体中的应力特性、压 2.1流体静压强及其特性强的三种计量方法、液柱式测压计 2.2流体平衡微分方程 测压原理。

2.3重力作用下的流体平衡

2.理解流体静压强基本方程的物 22.4流体静力学基本方程的应理意义和几何意义、等压面、压力

6 用 体及其虚实性定义。

2.5平面上的静水总压力

3.掌握流体平衡方程式、流体静 2.6曲面上的静水总压力压强基本方程及其应用、静止液体 作用在平面和曲面上的总压力。

授课2、

3 三、流体动力学基础

1.了解流体的运动要素、流场及流 3.1流体运动的描述方法动的分类、毕托管测量流速的原理、 3.2流体运动的一些基本概念文丘里管测量流量的原理。

33.3流体流动的连续性方程

2.理解拉格郎日变量和欧拉变量、 3.4理想流体的运动微分方程欧拉法的当地加速度和迁移加速 度、迹线和流线、流管和流束、体 56 3.5理想流体微元流束的伯努积流量与质量流量、系统与控制体、 利方程 理想流体伯努利方程的物理意义和 3.6伯努利方程的应用 几何意义、理想流体微团运动分解 3.7定常流动的动量方程和动的物理意义。

量矩方程

3.掌握描述流体运动的拉格郎日法

3 和欧拉法、三维流动连续性微分方

6 程和恒定总流的连续性方程、总流 伯努利方程及其应用条件和注意事 项、总流动量方程及其应用条件和 注意事项、恒定总流的动量矩方程。

授课2、

3 四、不可压缩流体的有旋流

1.了解几种基本平面势流。

动和二维无旋流动

2.掌握理想流体微团的运动分解、 4.1流体微团运动分析 速度势函数和流函数、典型基本平 4.2有旋流动和无旋流动面势流及势流的叠加。

44.3无旋流动的速度势函数 6授课

2 4.4二维平面流动的流函数 4.5基本平面有势流动 4.6平面势流的叠加流动

五、不可压缩流体二维边界

1.了解边界层动量方程、平板边 层概述 界层计算。

5.1边界层的基本概念

2.掌握边界层概念、边界层的分 55.2边界层的动量积分方程离现象、绕流阻力。

5.3曲面边界层分离现象卡 门涡街 5.4绕流阻力和阻力系数 4授课

1 六、粘性流体的一维定常流

1.了解水击现象、流动的力学相似、 动 尼古拉兹实验曲线。

6.1黏性流体的两种流动型态

2.掌握流动阻力和水头损失、达 6.2流动损失分类 西表达式、黏性流动的两种流态及 6.3圆管中流体的层流流动雷诺判据、圆管中的层流流动、湍 6.4圆管中流体的紊流流动流流动沿程损失的分析与计算、局

6 8授课

3 6.5沿程阻力系数的实验研究部水力损失的分析与计算、管路的 6.6非圆形截面管道沿程损失基本水力计算。

的计算 6.7局部损失的计算 6.8管道水力计算 合计 32 57

五、参考资料 使用教材:[1]周云龙.工程流体力学(第三版).北京:中国电力出版社,2006主要参考教材:[1]傅黄卫星,李建明,肖泽仪.工程流体力学(第二版).北京:化学工业出版社,2010[2]孔珑.工程流体力学.北京:中国电力出版社,2007[3]李玉柱,贺五洲.工程流体力学(上册).北京:清华大学出版社,2006

六、考核与成绩评定

1、课程以授课为主。

理论授课32学时,采用讲授、讨论、随堂测试等方式、采用案例教学法、设计教学法多种教学方法,并结合多媒体课件和网络课程等辅助教学,以提升教学的效果。

2、授课过程始终以静力学、动力学、运动学为主线,由浅入深、循序渐进的讲授流体力学的基本概念、计算和基本规律以及计算设计方法,培养学生分析问题和解决实际问题的能力。

3、《工程流体力学》课程的考核采用过程考核形式(100分),通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括出勤、作业等)

(2)随堂测试

(3)期末考试

4、成绩评定

(1)考核方式:闭卷;

(2)考核标准与比例:平时成绩20%,随堂测试10%,期末考试70%。

成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 平时成绩(20分) 随堂测试(10分) 评价方式作业一(5分)作业二(5分)作业三(5分)作业四(5分)测试一(5分)测试二(5分) 课程目标1

1 1 课程目标

2 10.5

1 课程目标

3 0.5

1 58 课程目标

(1)相关考题(15)

1 考试成绩课程目标

(2)相关考题(15) (70分)

1 课程目标

(3)相关考题(40)

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:姜吉光、张为审核人:刘磊 59 环境监测课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821308 开课单位 环境监测 EnvironmentalMonitoring 48 课程学分 学科基础课程 课程性质

5 课内实验学时 环境工程 《环境监测》 无机及分析化学、有机化学、物理化学 闭卷考试 徐蕾 制定时间 化学与环境工程学院

3必修0 2018.07

二、课程性质及目标 环境监测是是环境工程本科专业的一门专业基础必修课,是环境工程学科中具有综合性、实践性、时代性和创新性的一门重要的理论与方法课程。

本课程是环境工程领域的基础,是环境保护和环境科学研究不可缺少的,对环境保护的各个方面具有重大影响。

通过对本课程的学习,使学生掌握环境监测的基本概念、基本原理及相关法规以及监测项目的选择方法;掌握监测方案设计,优化布点、样品的采集、运输及保存,样品的预处理和分析测定、监测过程的质量保证、数据处理与分析评价的基本技能;掌握环境监测新方法、新技术及其发展趋势。

为将来从事环境领域的科研和设计工作打下坚实的理论和实验基础,对污染源的调查、环境质量评价、污染治理工程效益的评价提供可靠的数据。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)掌握环境监测的基本概念、基本原理及相关法规以及监测项目的选择原则(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)掌握监测方案设计,优化布点、样品的采集、运输及保存,样品的预处理和分析测定、监测过程的质量保证、数据处理与分析评价的基本技能(毕业要求2“问题分析”,毕业要求3“设计/开发解决方案”)。

(3)掌握环境监测新方法、新技术及其发展趋势(毕业要求5“使用现代工具”)。

2.课程目标与毕业要求关系 60 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-3:具备工程实践能力,能较好地掌握工程领域设计、模拟与分析等方面现代化工具,并运用于解决复杂环境工程问题解决方案中。

0.4(H) 指标点2-2:通过查阅文献,结合所学知识,初步形成解决复杂环境工程技术路线及实施方案;指标点3-2:在设计方案中能够提出具有一定创新意识的解0.4(H)1决方案,并具备方案评估及验证的能力。

指标点5-2:运用数据库,信息软件及网络平台进行资料的搜集及整理解决复杂工程问题的方法。

1 0.2(M)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 绪论1.1环境监测的目的和特点;1.2环境监测的分类和监测技术1概述;1.3环境标准。

基本要求 学时 了解环境监测基本概念;掌握环境监测的一般过程或程序;掌握最新的 4环境质量标准和各类污染物的控制或排放标准。

教学对应课方式程目标 授课、

1 讨论 水和废水监测 了解水资源情况及水体 2.1水质监测目的和监测项目的选择主要污染物的分类;水 2.2水质监测方案的制订 质监测项目和监测项目 2.3水样的采集、保存、预处理 的选择;掌握水质监测 22.4水质污染生物监测2.5物理性质的检验 方案的制订方法;水体22授课、1、2、

3 指标的监测方法的原理 讨论 2.6金属化合物的测定 及监测技术。

2.7非金属无机物的测定 2.8有机化合物的测定 大气和废气监测 了解大

1工程制图与CADI课程教学大纲................................................1电工技术课程教学大纲........................................................6无机与分析化学I课程教学大纲...............................................12无机与分析化学II课程教学大纲..............................................16无机与分析化学实验课程教学大纲.............................................20有机化学课程教学大纲.......................................................26物理化学课程教学大纲.......................................................34化工原理课程教学大纲.......................................................42化工原理实验课程教学大纲...................................................46工程力学课程教学大纲.......................................................50工程流体力学课程教学大纲...................................................55环境监测课程教学大纲.......................................................60环境监测实验课程教学大纲...................................................64环境工程微生物学课程教学大纲...............................................68环境工程微生物学实验课程教学大纲...........................................74 专业教育课程(必修)..........................................................................................................

78水污染控制工程课程教学大纲.................................................78大气污染控制工程课程教学大纲...............................................83水污染控制工程实验课程教学大纲.............................................88大气污染控制工程实验课程教学大纲...........................................91固体废物处理与处置实验课程教学大纲.........................................95 专业教育课程(选修)..........................................................................................................

99环境工程专业导论课程教学大纲...............................................99环境化学课程教学大纲......................................................103物理性污染控制工程课程教学大纲............................................108泵与风机课程教学大纲......................................................112环境工程专业英语课程教学大纲..............................................117环境工程技术经济课程教学大纲..............................................121环境经济与法学课程教学大纲................................................127

1 环境规划与管理课程教学大纲................................................134给排水管道工程课程教学大纲................................................139水处理高级氧化技术课程教学大纲............................................144膜法水处理技术课程教学大纲................................................150环境催化技术课程教学大纲..................................................156文献检索课程教学大纲......................................................161化工仪表及自动化课程教学大纲..............................................166化工过程模拟课程教学大纲..................................................170化工设备机械基础课程教学大纲..............................................176能源化工基础课程教学大纲..................................................180现代分析测试技术课程教学大纲..............................................185特色(大光电)课程............................................................................................................

191环境工程设计基础课程教学大纲..............................................191固体废物处理与处置课程教学大纲............................................195环境影响评价课程教学大纲..................................................199基础实践课程........................................................................................................................

205工程训练Ⅲ课程教学大纲....................................................205专业实践课程........................................................................................................................

222计算机实习课程教学大纲....................................................212环境工程CAD实习课程教学大纲..............................................216水污染控制工程课程设计课程教学大纲........................................219大气污染控制工程课程设计课程教学大纲......................................222环境影响评价课程设计课程教学大纲..........................................225文献检索与科技论文写作实训课程教学大纲....................................229认识实习课程教学大纲......................................................233生产实习课程教学大纲......................................................236科研训练教学大纲..........................................................239综合实践课程........................................................................................................................

242毕业设计(论文)教学大纲..................................................242

2 学科基础课程 工程制图与CADI课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 030821901 开课单位 工程制图与CADI EngineeringDrawingandCADI 40 课程学分 学科基础课程 课程性质

4 课内实验学时 环境工程 《工程制图与CAD(第一版)》 计算机基础 闭卷考试 工程制图课程组 制定时间 机电工程学院2.5必修8 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是工科非机类专业大类课程之

一,是一门学科基础课。

工程图学是研究工程与产品信息表达、交流与传递的学问。

在工程设计中,工程图形作为构思、设计与制造中工程与产品信息的定义、表达和传递的主要媒介;在科学研究中,图形作为直观表达实验数据,反映科学规律,对于人们把握事物的内在联系,掌握问题的变化趋势,具有重要的意义;在表达、交流信息,形象思维的过程中,图形的形象性、直观性和简洁性,是人们认识规律、探索未知的重要工具。

本课程主要介绍了技术制图的基本规定,投影法的基本理论,点、直线、平面以及基本体的投影,组合体三视图画法和尺寸标注方法,组合体三视图阅读方法,轴测图的画法,剖视图的画法,标准件的画法,零件图和装配图的画法。

使学生具有分析解决空间几何问题和用图形表达设计思想的能力。

本课程理论严谨、实践性强,与工程实践密切联系,对培养学生绘制和阅读机械工程图样的能力,掌握科学思维方法,增强工程和创新意识有重要作用。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)掌握投影法的基本理论及其应用。

掌握平面图形的画法,点、直线、平面和立体投 影的画法。

掌握绘制和阅读工程图样图的方法。

建立工程规范意识,培养工程素养(毕业要求5“使用现代工具”)。

1

(2)能够在实验中认真完成绘图任务,学会使用绘图软件进行绘图(毕业要求10“沟通”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标

1 2 √

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点5-3:运用Autocad及AspenPlus等工程软件解决复杂环境工程问题; 0.1(L) 指标点10-1:能够撰写环境影响评价报告,工程项目 √ 书等环境工程技术类文件,并利用图纸、图表等形式清 0.9(H)

1 晰准确传递信息、沟通交流。

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 教学要求 学时 (一)制图基本知识 制图基本知识 《

技术制图》、《机械制图》了解并遵守《技术制图》、《机械制

1 2 国家标准简介 图》国家标准的基本规定。

教学对应课方式程目标 授课

1 (二)投影的基本知识

(1)了解投影法的基本概念、投影

(1)投影法 法的分类。

2

(2)正投影法的基本理论和

(2)掌握用正投影法表达空间几何1授课

1 方法 形体的基本理论和方法。

(三)点、直线、平面的投

(1)掌握点、直线、平面在第一分 影 角中的正投影特性和作图方法。

3

(1)点、直线、平面的投影

(2)掌握直线上的点和平面内的点、3授课

1

(2)平面内的点和直线 线的作图方法。

(四)立体的投影

(1)平面立体

(2)常见回转体

(3)平面与立体相交

4

(1)了解第三角投影法的原理和规律。

(2)掌握棱柱和棱锥的多面正投影图作图方法和立体表面定点。

(3)重点掌握正圆柱的多面正投影6授课1图作图方法和立体表面定点。

(4)掌握基本体被特殊位置平面切割后截交线的作图方法。

2 (五)组合形体的表达

(1)熟练掌握用形体分析法和线面

(1)形体分析法和线面分析分析法绘制和阅读组合形体的投影 法 图。

5

(2)组合形体视图的绘制

(2)掌握正确、完整、清晰标注组8授课

1

(3)标注组合体尺寸的方法合体尺寸的方法。

(4)组合形体视图的阅读 (六)轴测图

(1)轴测图的基本知识6

(2)正等轴测图的画法

(1)理解轴测投影原理、规律。

(2)了解斜二轴测图的应用特点、 工程常用轴测图种类。

2授课

1

(3)掌握基本立体和组合体的正等 轴测图的绘制方法。

(七)机件的各种表达方法

(1)理解机件的各种表达方法的基

(1)视图、剖视图、断面图本概念和应用。

(2)常用的简化画法和其它

(2)掌握视图、剖视图、断面图的 7规定画法。

画法。

6授课

1

(3)掌握常用的简化画法和其它规 定画法。

(八)标准件与常用件 掌握螺纹的规定画法与标注,了解 8螺纹及常用螺纹紧固件常用螺纹紧固件及其连接的规定画2授课1法。

(九)零件图和装配图简介

(1)了解常用零件的结构特点及加

(1)零件的基本知识 工方法。

(2)零件图的内容,表达方

(2)了解绘制中等复杂程度零件图 9法,尺寸和技术要求的标注的方法,视图选择合理,形状表达2授课

1 方法 正确,图样画法符合国家标准规定。

(3)装配图的作用和内容

(3)了解装配图的作用和内容。

(4)绘制装配图的方法

(4)了解正确绘制装配图的方法。

合计 40

五、课程的实验要求与内容 本课程实验包括图形绘制与编辑、组合体视图的绘制、尺寸编辑及标注、剖视图的绘制四个实验项目,要求学生掌握用二维绘制工程图样的方法,所绘制的图形及各种工程标注完整、清晰、符合国标。

序号实验项目内容提要学时性质要求 图形绘制与掌握图形绘制 1编辑 和编辑命令的

2 用法 验证必做 教学方式 对应课程目标 学生动手操作、1、

2 按要求绘制图形

3 组合体视图掌握组合体视 学生动手操作、

2 2验证必做 1、

2 的绘制 图的绘制方法 按要求绘制图形 尺寸编辑及掌握各种尺寸 学生动手操作、 3标注 标注的方法 2验证必做按要求绘制图形并 1、

2 标注尺寸 剖视图的绘掌握剖视图的 学生动手操作、

4 2验证必做 1、

2 制 绘制方法 按要求绘制图形 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

六、参考资料 使用教材:[1]张东梅主编.工程制图与CAD(第一版).北京:科学出版社.2016主要参考教材:[1]刘朝儒主编.机械制图(第六版).北京:高等教育出版社.2009[2]李玉菊主编.专业绘图基础教程(第一版).北京:科学出版社.2013[3]大连理工大学制图画教研室主编.画法几何、机械制图.北京:高等教育出版社.2010[4]张学忱主编.三维工程制图(第一版).北京:高等教育出版社.2009[5]马兰主编.机械制图(第二版).北京:机械工业出版社.2012[6]王兰美主编.画法几何及工程制图(第三版).北京:机械工业出版社.2014[7]张东梅主编.图学基础教程(第一版).北京:科学出版社.2012

七、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课32学时,采用讲授、作业等方式、采用多种教学方法,并结合多媒体课件和网络课程等辅助教学,以提升教学的效果;课内实验8学时,以学生操作为主,教师实时监督学生的完成情况,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终以正投影的基本理论为主线,在注重理论知识重要性的同时,注重学生读图和画图能力的培养。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括随堂测试、作业等)

(2)实验成绩

(3)期末考试

4、成绩评定

(1)考核方式:闭卷;

4

(2)考核标准与比例:平时20%,实验10%,期末考试70%。

成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 平时成绩(20分) 实验成绩(10分)考试成绩(70分) 评价方式作业一(5分)作业二(2分)作业三(3分)作业四(6分)测试(4分)实验一(2分)实验二(3分)实验三(3分)实验四(2分)课程目标

(1)相关考题 课程目标

1 1

1 1

1 1 0.4 0.4 0.4 0.4

1 八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

课程目标

2 0.60.60.60.6 学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:工程制图课程组审核人:张东梅

5 电工技术课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 040821901 开课单位 电工技术 Electrotechnics 48 课程学分 学科基础 课程性质

5 课内实验学时 环境工程 《电工技术(电工学Ⅰ)》 高等数学、线性代数、大学物理 闭卷考试 陈宇 制定时间 电子信息工程学院

2.5必修16 2018.07

二、课程性质及目标 《电工技术》是高等院校相关本科专业必修的一门重要的学科基础课程,是培养学生具备基本科学素质的重要课程之

一。

该课程涉及的基本理论和分析方法在自然科学、工程技术等领域中广泛应用,是电子技术等相关课程的重要前期课程之

一。

本课程主要任务是讲解电路基本知识、理论和分析方法;培养学生理论联系实际的工作作风;培养学生的自学能力、分析问题和解决问题的能力,提高学生的实践能力和创新精神;理论和实验相结合,加深学生对电工技术教学内容的理解和掌握,为电子技术等后续课程学习、科研和工程实践奠定基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够掌握电路的电压、电流、参考方向等基本知识;电路的基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理、诺顿定理等基本定理和原理;了解电机和磁路的基本理论,掌握电动机、发电机等基本知识(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)掌握应用网孔法、节点法等基本分析方法分析电路模型、电压、电流和能量关系,并开展电路的频域分析、时域分析(毕业要求2“问题分析”)。

(3)掌握基本仪器的使用和实验电路测量方法;能够对电路实验数据进行处理和分析(毕业要求4“研究”)。

2.课程目标与毕业要求关系

6 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中。

0.3(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生 物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特0.5(H)

1 征,并进行推理分析。

指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告1的能力。

0.2(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 基本要求 学时 (一)电路的基本概念与基本定律理解电路的基本概念、电路

1.电路的作用与组成部分;模型、电压和电流的参考方

2.电力路模型; 向,元件上电压、电流的伏安

3.电压和电流的参考方向;关系和能量特性。

熟悉电源的 14.欧姆定律; 工作状态,掌握电压源、电流

6 5.电源有载工作、开路与短路;源概念及其等效变换方法,掌

6.基尔霍夫定律; 握电路串并联连接的等效变换

7.电位的概念及计算。

方法,掌握欧姆定律、基尔霍 夫定律概念及应用。

教学对应课方式程目标 讲授

1 (二)电路的分析方法 掌握电阻等效变换方法、电

1.电阻串并联连接的等效变换;源等效,熟练运用支路电流

2.电阻星形联结与三角形联结的法、结点电压法、叠加定理、 等效变换; 戴维南定理进行电路的分析

3.电源的两种模型及其等效变换;计算;了解非线性电阻电路 24.支路电流法; 的工作原理。

8 5.结点电压法;

6.叠加定理;

7.戴维宁定理与诺顿定理;

8.受控电源电路的分析;

9.非线性电阻电路的分析。

讲授1、

2 7 (三)电路的暂态分析 掌握电阻、电感、电容特性;

1.电阻元件、电感元件与电容元件;掌握换路定则;掌握RC电路

2.储能元件和换路定则; 的响应;掌握三要素方法求

3.RC电路的响应; 解一阶电路的零输入响应、 34.一阶线性电路暂态分析的三要零状态响应和全响应;掌握

6 素法; 微分电路与积分电路的分析;

5.微分电路与积分电路; 理解RL电路的响应。

6.RL电路的响应。

讲授1、

2 (四)正弦交流电路 掌握正弦电压和电流的表示

1.正弦电压与电流; 方法;掌握相量表示法和相

2.正弦量的相量表示法; 量计算;掌握电阻、电容、

3.单一参数的交流电路; 电感交流电路的分析;掌握

4.电阻、电感与电容元件串联的复杂正弦交流电路分析方法; 4交流电路;

5.阻抗的串联与并联; 掌握正弦电路频域特性;理6解功率因数概念和提高方法;

6.复杂正弦交流电路的分析与计算;了解非正弦周期电压和电流

7.交流电路的频率特性; 的表示方法。

8.功率因数的提高;

9.非正弦周期电压和电流。

讲授1、

2 (五)三相电路 理解三相电路的概念和组成;

1.三相电压; 掌握星形联结和三角联结

三 52.负载星形联结的三相电路;相电路的计算和分析;掌握43.负载三角形联结的三相电路;三相功率计算。

4.三相功率。

讲授1、

2 (六)工业企业供电与安全用电了解工业企业配供电的基本

1.电力系统;62.工业企业配电; 知识;了解安全用电的基本 常识。

2讲授

1 3.安全用电。

合计 32

五、课程的实验要求与内容 目的是加强学生对电路基础知识的理解和运用,培养学生实际操作技能,满足学生对科学 知识的探索,使学生具备通过观察现象正确地读取数据并加以检查和判断;正确书写实验报告 和分析实验结果以及能够正确运用实验手段来验证一些定理和结论的能力。

序号 项目 内容提要 对应课

学时性质要求 程目标 基本电工仪表学习仪表使用;研究万用表内阻对被测电 1及测量误差流的影响;伏安法测电阻。

2验证必做

3 8 常用器件的认识常用器件,掌握测量、检测方法,了 2识别和判断解常用器件特性。

2验证选做

3 线性网络定理学习等效电源参数测量;叠加定理的验证。

3 2验证选做

3 常用电子仪器学习信号发生器和电压毫伏表的使用;示 4的使用 波器的使用。

2验证必做

3 正弦交流电的学习正弦交流电路中电压电流大小与相位 基本概念 的关系;学习阻抗随频率变化的关系;学

5 习三压法测量及计算相位差角,取样电阻2验证选做

3 法测量交流电流的方法。

网络频率特性学习用描点法绘制高通幅频特性图;用描 及谐振电路的点法绘制低通幅频特性图;用描点法测串 6研究 联谐振幅频特性图。

2综合选做

3 双口网络参数学习测双口网络参数;研究等效电路在有 7的测定 载条件下的性能。

3综合选做

3 三相电路分析学习星形连接法中的相电压和线电压之间

8 的关系;三角形连接法中的相电压和线电2综合选做

3 压之间的关系。

RLC网络频率研究RLC串联电路的幅频特性,串联谐振 9特性及谐振现象及电路参数对谐振特性的影响。

2综合选做

3 一阶电路的观察一阶RC网络的零输入、零状态和完 10瞬态响应 全响应的特性。

2验证选做

3 回转器11 学习测量回转器的回转电导;模拟电感的 测试。

2设计选做

3 电阻温度计12 制作 学习设计电路;安装电路;调试电路。

2设计选做

3 自带题目实验要求:结合实验课程内容,能够融合多个 知识点,具有一定创新性或设计性,有助 13 于提高学生的实践能力和创新精神。

4设计选做

3 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

9 六、参考资料 [1]雷勇.电工学上册(第2版).北京:高等教育出版社.2017[2]魏佩瑜.电工学(电工技术)(第2版).北京:机械工业出版社.2013[3]许红梅.电路分析实验指导.北京:电子工业出版社.2014[4]蔡立娟.电路与电子技术实验指导.北京:电子工业出版社.2017

七、考核与成绩评定

1、课程由课堂授课和课内实验两部分组成。

理论授课32学时,采用“启发式”等教学方式提升教学的效果;课内实验16学时,以学生操作、综合和验证为主,教师讲解、提问、引导、答疑为辅,引导学生并掌握电路分析的基本原理和实际运用,提高学习兴趣和实践能力。

2、授课过程始终注重理论分析与实践结合的重要性,加强电路基本实践训练。

3、通过多个环节的训练和考核,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括随堂测试、作业等)

(2)实验成绩

(3)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 成绩考核与课程目标评价方式表 实验成绩20% 期末考试60% 考核方式 考勤及学生上课表现 平时成绩(20分) 作业(20分) 评价方式 作业一(4分)作业二(4分)作业三(4分)作业四(4分)作业五(4分)实验一(2分)实验二(2分) 课程目标1课程目标2课程目标

3

1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1

1 10 实验三(2分)

1 实验四(2分)

1 实验五(2分) 实验成绩

1 (20分) 实验六(2分)

1 实验七(3分)

1 综合实验(5分)

1 考试成绩(60分) 课程目标

(1) 相关考题

1 课程目标

(2) 相关考题

1 八、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值

课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:赵海丽审核人:唐雁峰 11 无机与分析化学I课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821301 开课单位 无机与分析化学

I anicandAnalyticalChemistryI 48 课程学分 学科基础课程 课程性质

1 课内实验学时 环境工程 《无机及分析化学》 数学、物理 闭卷考试 王媛 制定时间 化学与环境工程学院3必修0 2018.07

二、课程性质及目标 无机与分析化学I是环境工程专业第一门重要学科基础化学课程之

一,与所学专业密切相关,该课程的教学是学生后续课程学习的的重要基础。

该课程教授无机与分析化学基本理论,主要包括化学热力学初步知识、化学平衡理论、化学反应速率知识、配合物化学、原子结构基础知识、分子结构基础知识等。

本课程通过对无机与分析化学基本理论的教学,使学生系统地学习掌握无机及分析化学的重要知识、基本理论和科学方法,培养学生严谨的科学态度、运用知识分析问题和解决问题的能力,为以后的学习工作打下良好基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够在环境问题工程实践中,应用无机化学基本理论知识分析研究并解决实际工作中的复杂环境工程问题(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求2“问题分析”)。

(2)能够根据所学科学知识,基于科学原理并能够采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究,分析解释相关数据,并通过信息综合得到合理有效的结论(毕业要求4“研究”)。

(3)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力(毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 12 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中; 0.2(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生 物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特征,0.2(M)

1 并进行推理分析; 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理及专业 基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案针对工 0.2(M)

1 程问题技术路线和工艺方案进行技术验证; 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力, 根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告的 0.3(M)

1 能力; 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培养自主学习及终身学习能力,并展现学习成效,具有适应社1会及环境工程专业领域发展的能力。

0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号教学内容 教学要求 教学对应课学时 方式程目标 绪论

1 掌了解化学学科分支及研究内容、无机化学及分析化学 发展历史、学科地位及学习要求。

1 授课1、

3 化学热力理解热力学第一定律、第二定律、热力学能、焓、吉布 学初步斯自由能、熵、反应进度、化学反应热概念,掌握标准 1、

2、

2 摩尔生成焓、标准摩尔生成吉布斯自由能概念,能够正9授课

3 确判断反应方向。

化学平衡理解化学平衡及平衡移动原理,掌握标准平衡常数表达 和化学反式及与反应吉布斯自由能的关系;能够进行化学平衡关

3 应速率相计算;掌握化学反应速率概念及质量作用定律,掌握

8 1、

2、授课 浓度与反应时间的关系(一级);了解反应速率理论及催

3 化剂对速率的影响。

解离平衡掌握酸碱质子理论及一元弱酸、弱碱的解离平衡和相关 计算,掌握缓冲溶液概念、缓冲作用原理及相关计算; 1、

2、

4 掌握沉淀溶解平衡、溶度积概念及相关计算;了解酸碱9授课

3 电子理论、多元酸解离、活度、盐效应等概念。

13 氧化还原理解掌握原电池、电极电位概念,理解标准电极电势及 反应

5 应用,掌握能斯特方程及计算一定条件下的电极电位;掌握电动势、平衡常数与反应自由能的关系;了解原电

6 1、

2、授课

3 池工作原理,了解元素电势图及应用。

原子结构掌握核外电子的排布三原则和四个量子数的取值规则、

6 意义,以及原子性质的周期性变化规律;了解原子核外

4 1、

2、授课 电子运动的波粒二象性、波函数、屏蔽效应等概念。

3 分子结构掌握离子键和共价键的形成、特点及相互区别,掌握杂

7 化轨道理论、价层电子对互斥理论、分子间作用力和氢

6 1、

2、授课 键;了解分子轨道理论、金属键、晶体特性及结构。

3 配位化合理解配位解离平衡、各种配位解离平衡常数及解离平衡 物

8 影响因素;了解配位化合物的定义、组成、类型、命名5及价键理论。

1、

2、授课

3 合计 48

五、参考资料 [1]南京大学编.无机及分析化学(第五版).北京:高教出版社,2013[2]大连理工大学编.无机化学(第三版).北京:高教出版社,1994[3]陈虹锦.无机与分析化学.北京:科学出版社,2002[4]浙江大学编.无机及分析化学(第一版).北京:高等教育出版社,2003

六、考核与成绩评定

1、课程主要是课堂授课,理论授课48学时,适当利用“启发式”等教学方式提升教学的效果,引导学生学习并掌握无机及分析化学的基本知识、理论和方法,激发学生的学习兴趣和培养学生探索钻研科学技术的精神。

2、授课过程始终既按各个章节进行,又注重体现各个知识体系的内在科学联系,使学生能够深入透彻地理解所学知识,系统深刻地掌握无机及分析化学知识和理论。

3、通过提问、作业、测验等多个环节的训练,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括提问、随堂测试、作业等)

(2)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 期末考试80% 成绩考核与课程目标评价方式表 14 考核方式 平时成绩(20分) 考试成绩(80分) 评价方式作业一(1分)作业二(1分)作业三(1分)作业四(1分)作业五(1分)作业六(1分)作业七(1分)作业八(1分)作业九(1分)作业十(1分)测验(5分)测验(5分)课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题 课程目标

1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2

1 课程目标

(3)相关考题 课程目标

2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

1 七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

课程目标30.40.30.30.30.30.30.30.30.30.30.40.4

1 学生相应环节得分平均值课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:王媛审核人:刘磊 15 无机与分析化学II课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821302 开课单位 无机与分析化学II anicandAnalyticalChemistryII 24 课程学分 学科基础课程 课程性质

2 课内实验学时 环境工程 《无机及分析化学》 无机与分析化学

I 闭卷考试 王媛 制定时间 化学与环境工程学院1.5必修0 2018.07

二、课程性质及目标 无机及分析化学II是环境工程专业第一门学科基础课程之

一,与所学专业密切相关,对学生后续课程专业知识的学习是必不可少的重要基础。

该课程教授无机及分析化学基本理论,主要包括定量分析误差理论与滴定分析、重量分析比色分析等。

本课程通过对无机及分析化学基本理论及方法的教学,使学生较系统地掌握无机及分析化学的理论、方法及应用,准确树立量的概念,养成严谨的科学作风,培养学生分析问题和解决问题的能力,为以后的学习工作打下良好基础。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)能够在环境问题工程实践中,应用无机化学基本理论知识分析研究并解决实际工作中的复杂环境工程问题(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、毕业要求2“问题分析”)。

(2)能够根据所学科学知识,基于科学原理并能够采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究,分析解释相关数据,并通过信息综合得到合理有效的结论(毕业要求4“研究”)。

(3)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力(毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 16 课程目标

1 2

3

1 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点1-1:掌握数学和相关自然科学知识,能够将高等数学、线性代数、概率论与数理统计等数学知识运用到复杂工程问题的描述中; 0.2(M) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及 生物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心

1 特征,并进行推理分析; 0.2(M) 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理及专 业基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案针

1 对工程问题技术路线和工艺方案进行技术验证; 0.2(M) 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力, 根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告

1 的能力; 0.3(M) 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培养自 主学习及终身学习能力,并展现学习成效,具有适1应社会及环境工程专业领域发展的能力。

0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号教学内容 定量分析概论;分析误1差及数据处理 基本要求 学时 准确树立量的概念,理解掌握有效数字意义及运算规则及误差的统计处理方法;理解准确度与精密度的关系;掌握误差的表示方法、误差5产生的原因、及减小误差的方法。

教学方式 授课 对应课程目标 1、2、

3 重量分析

2 理解掌握重量分析方法的基本原理、降低沉淀溶解度及提高沉淀纯都的方法,以及相关计算。

3 授课1、2、

3 滴定分析

3 掌握滴定分析法的基本原理方法,掌握酸碱滴定、配位滴定、氧化还原滴定法的基本概念、基本原理及相关计算;了解指示剂作用原理、15常用指示剂。

授课1、2、

3 比色分析

4 了解比色分析法的方法原理。

合计 1授课1、2、324 17

五、参考资料 [1]南京大学编.无机及分析化学(第五版).北京:高教出版社,2013[2]大连理工大学编.无机化学(第三版).北京:高教出版社,1994[3]陈虹锦.无机与分析化学.北京:科学出版社,2002[4]浙江大学编.无机及分析化学(第一版).北京:高等教育出版社,2003

六、考核与成绩评定

1、课程主要是课堂授课,理论授课24学时,引导学生学习并掌握无机及分析化学的基本知识、理论和方法,激发学生的学习兴趣和掌握科学研究的基本方法。

2、授课过程既按各个章节进行,又注重体现各个知识体系的内在联系,使学生能够深入理解所学知识,系统深刻地掌握无机及分析化学知识理论与方法。

3、通过提问、作业、测验等环节的训练,促进学习目标的达成:

(1)平时成绩(包括提问、随堂测试、作业等)

(2)期末考试

4、成绩评定 平时成绩20% 成绩考核具体内容与课程目标评价方式表 考核方式 评价方式 作业一(2分) 作业二(2分) 实验预习成绩(10分) 作业三(2分)作业四(2分) 作业五(2分) 测验(10分) 考试成绩(80分) 课程目标

(1)相关考题课程目标

(2)相关考题课程目标

(3)相关考题 期末考试80% 课程目标

1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

1 课程目标20.40.40.40.40.40.4

1 课程目标30.40.30.30.30.30.4

1 18

七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值 课程目标达成度=该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重制定人:王媛审核人:刘磊 19 无机与分析化学实验课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821303 开课单位 化学与环境工程学院 无机与分析化学实验 anicandAnalyticalChemistryExperiments 32 课程学分

1 学科基础课程 课程性质 必修

2 课内实验学时32 环境工程 《分析化学实验》 无机化学、分析化学 过程考核 耿爱芳、高莹 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是一门实践性科学,它是无机化学和分析化学的重要组成部分,是环境工程及相关

专业本科学生必修的一门专业基础课。

本课程主要包括性质实验,制备实验,定性和定量分析实验等。

通过实验课程的教学,加深学生对基础理论、基本知识的理解,正确和较熟练地掌握化学基础实验技能和基本操作,提高观察、分析和解决问题的能力,培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度,树立严格的“量”的概念,为学习后续课程和未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。

为了完成本实验教学任务,要求学生明确学习目的,提高学习的积极性;认真做好实验前的预习工作,必须写好实验预习报告;明确各个实验的原理和实验内容;熟练掌握各种基本操作;正确处理实验数据和撰写实验报告。

三、课程目标对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)通过实验掌握常见元素的重要单质和化合物的典型性质,掌握物质的化学组成和结构的分析方法及有关理论,加深对分析化学基本概念和基本理论的理解(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”)。

(2)正确熟练地掌握化学分析的基本操作,对新材料的组成、结构、构象进行表征,掌握化学分析基本操作方法,较系统地学习化学分析实验的基本知识,学习并掌握典型的化学分析方法(毕业要求2“问题分析”)。

20

(3)树立“量”的概念,运用误差理论和分析化学理论知识,找出实验中影响分析结果的关键环节,在实验中做到心中有数、统筹安排,学会正确合理地选择实验条件和实验仪器, 正确处理实验数据,以保证实验结果准确可靠(毕业要求1“获取和应用工程知识的能力”、 毕业要求4“研究”)。

(4)培养学生良好的实验习惯,实事求是的科学态度、严谨细致的工作作风和坚忍不拔的 科学品质(毕业要求2“问题分析”)。

(5)通过综合实验使学生学会准确细致地观察记录实验现象和做出正确的结论,培养学 生分析归纳的能力、创新精神和分工协作能力,提高分析问题、解决问题的能力。

为学习后续课程和将来从事化学教学和科研工作打下良好的基础(毕业要求9“个人和团队”、毕业要求12“终身学习”)。

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标 1234 0.6 0.4 0.5 0.5 对应毕业要求指标点

5 指标点1-2:掌握自然科学知识及应用。

毕业要求指标点在课程中的权重 0.5(H) 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化学及生物相关知识,识别和判断复杂环境工程问题核心特征,并进行推理分析;指标点2-2:通过文献研究,运用数学、自然科学和工程科学的基本知识和原理分析。

0.1(L) 指标点4-1:合理设计实验,制定合理研究方案指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力。

0.2(M)

1 指标点9-3:能在团队中做好自己承担的角色,并能与团队成员进行有效沟通。

1 0.1(L) 指标点12-2:通过适合的学习方式或方法,培自主学习及终身学习能力。

1 0.1(L)

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 项目 内容提要 对应课学时性质要求 程目标 混合碱的组

1、掌握HCl标液的配制、标定方法 成及含量的

2、掌握强酸滴定二元弱碱的滴定过程、突 测定 跃范围及指示剂的选择

1 4

3、掌握定量转移操作的基本要点 1、2、

3、综合选做 4、

5 4、完成HCI溶液的标定和总碱度的测定 21 酸碱滴定中

1、培养学生查阅资料的能力 的设计实验

2、学习对实际试样写出实验方案设计 2(NaOH-Na3PO43、培养学生分析问题和解决问题的能力

4 混合液,双

4、对NaOH-Na3PO4混合液采用双指示剂法 指示剂法)进行方案设计和实验测定 自来水总硬

1、掌握配位滴定法的原理、应用和直接滴 度的测定定方式

3 2、掌握EDTA标液的配制方法与标定原理

4 3、标定EDTA溶液和测定自来水的总硬度 配位滴定分

1、培养学生解决络合滴定实际问题的能力 4析实验设计

2、掌握返滴定、置换滴定方式43、提高设计实验方案的水平 重铬酸钾法

1、掌握配制K2Cr2O7标液的方法 测定亚铁盐

2、掌握重铬酸钾-无汞法测定铁的原理与 5中铁的含量方法

4 3、了解二苯胺磺酸钠指示剂的作用原理 水中氯含量

1、学会AgNO3标液的配制和标定 6的测定(莫

2、掌握莫尔法进行沉淀滴定的原理和方法

4 尔法)

3、测定水中的氯含量 邻二氮菲吸

1、学习选择吸光光度分析的实验条件 光光度法测

2、掌握吸光光度法测定铁的原理和方法 定铁

7 3、掌握分光光度计的使用方法

4 4、完成条件试验、标准曲线的制作及铁含 量的测定 化学实验基掌握常见仪器的使用及洗涤、干燥;煤气 8本操作 灯的使用方法;玻璃管棒的加工操作。

2 氯、溴、碘氯、溴、碘及其化合物的性质。

9 2 氧、硫、氮、氧、硫、氮、磷及其化合物的性质。

10磷

3 铜、银、锌、铜、银、锌、镉、汞及其化合物的性质。

11镉、汞

3 锡、铅、锑、锡、铅、锑、铋及其化合物的性质。

12铋

3 1、2、

3、设计选做 4、5 1、2、

3、综合必做 4、51、2、

3、设计选做 4、51、2、

3、综合必做 4、51、2、

3、综合选做 4、51、2、

3、综合必做 4、

5 综合必做1验证必做1、2验证必做1、2验证必做1、2验证必做1、

2 22 常见阴离子自行拟定常见阴离子的分离与鉴定方案。

13的分离与鉴

3 定 掌握常见阳自己设计一种阳离子的分离与鉴定方法。

14离子的分离

3 与鉴定 配位化合物掌握配位化合物的组成及配离子与简单离 15 子的区别,理解配位平衡与多相离子平衡

3 的相互转化规律。

酸碱标准溶盐酸、氢氧化钠溶液的配制。

以碳酸钠及16液的配制及邻苯二甲酸氢钾标定盐酸、氢氧化钠的浓

4 浓度的标定度。

1、2、

4、验证必做 51、2、

4、设计选做 51、2、

4、综合选做 51、2、

3、验证必做 4、

5 注:项目性质:演示、验证、综合、设计、创新 项目要求:必做、选做

五、参考资料 使用教材:[1]董相廷,王进贤,刘桂霞.无机化学实验(第一版).北京:兵器工业出版社,2008[2]郑笑秋,许素莲.分析化学实验.长春理工大学[3]季桂娟,齐菊锐.分析化学实验.高等教育出版社主要参考教材:[1]武汉大学主编.分析化学实验-上册-第五版.高等教育出版社[2]华中师范大学等四校编.分析化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2001[3]天津大学教研室.无机化学(第四版).天津:高等教育出版社,2010[4]北京师范大学无机化学教研室编.无机化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2001[5]张桂香.无机及分析化学实验分册.天津:天津大学出版社,2011[6]张正奇.分析化学(第二版).北京:科学出版社,2006[7]华中师范大学.分析化学实验(第三版).北京:高等教育出版社,2000

六、考核与成绩评定

1、考核内容包括:实验预习报告,实验报告,实验仪器的使用能力,实验的技能技巧,实验态度以及安全、卫生等。

2、考核方式可采用口试、实验操作考试。

3、实验成绩评定采用平时考核其中预习占10%、实验操作占50%,实验报告占40%)。

4、成绩评定 23 成绩考核与课程目标评价方式表 考核方式 实验预习成绩 (10分) 实验操作成绩 (50分) 评价方式实验一(1.25分)实验二(1.25分)实验三(1.25分)实验四(1.25分)实验五(0.5分)实验六(0.9分)实验七(0.9分)实验八(0.9分)实验九(0.9分)实验十(0.9分)实验一(6.25分)实验二(6.25分)实验三(6.25分)实验四(6.25分)实验五(2.5分)实验六(4.5分)实验七(4.5分)实验八(4.5分)实验九(4.5分)实验十(4.5分) 课程目标课程目标课程目标课程目标课程目标

1 2

3 4

5 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4

1 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4

1 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 24 实验报告

成绩 (40分) 实验一(5分)

1 实验二(5分)

1 实验三(5分)

1 实验四(5分)

1 实验五(2.0分)

1 实验六(3.6分) 0.4 0.6 实验七(3.6分) 0.4 0.6 实验八(3.6分) 0.4 0.6 实验九(3.6分) 0.4 0.6 实验十(3.6分) 0.1 0.2 0.2 0.5

七、课程目标达成评价 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。

学生相应环节得分平均值

课程目标达成度= 该环节的满分 毕业要求指标达成度=∑课程目标达成度×课程目标在毕业要求指标点的权重 制定人:耿爱芳、高莹审核人:刘磊 25 有机化学课程教学大纲

一、课程基本信息 课程编码 课程名称 课程学时课程类别开课学期适用专业选用教材先修课程考核方式制定人 070821304有机化学OrganicChemistry48学科基础课程3环境工程《有机化学简明教程》无机与分析化学闭卷考试王薇、王媛 开课单位 化学与环境工程学院 课程学分 2.5 课程性质 必修 课内实验学时16 制定时间 2018.07

二、课程性质及目标 本课程是环境工程专业的一门学科基础必修课程。

它是通过研究有机物的组成、结构、性质、合成,使学生掌握基本理论和实验操作技能,是一门理论和实验并重的课程。

通过本课程的学习,使学生对于有机化学的内容有系统全面的了解,培养学生运用有机化学及相关技术解决环境工程相关有机化学的一系列问题。

旨在为学生进行有机污染物的产生、鉴别、除去等工程工艺流程设计打下必要的基础。

其中开设有机化学实验对于学生学好有机化学理论知识和完善提高学生基本化学实验操作技能都是十分必要的;通过有机化学实验教学,可以更好地打好学科基础,提高科学素养。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

1.本课程拟达到的课程目标

(1)了解有机化合物的结构与性能,制备方法(毕业要求2“问题分析”);

(2)掌握有机化合物的合成原理与特点,对于不同有机污染物,具有鉴别能力和处理污染物的能力(毕业要求3“设计/开发解决方案”、毕业要求4“研究”);

(3)通过文献检索,了解有机污染物工艺的前沿和新发展动向,培养学生追求创新的态度和意识(毕业要求5“使用现代工具”、毕业要求12“终身学习”);

(4)了解环境工程专业与化学化工等相关学科领域知识的结合点,具备整合工程应用中所涉及化工等相关学科的综合能力(毕业要求9“个人和团队”)。

(5)结合环境工程原理及学科基础知识,合理设计实验,制定合理研究方案,针对工程问题技术路线进行技术验证(毕业要求4“研究”)。

26

2.课程目标与毕业要求关系 课程目标12345 对应毕业要求指标点 毕业要求指标点在课程中的权重 指标点2-1:能够选择适当的数学、物理、化 学及生物相关知识,识别和判断复杂环境工程0.4(H)

1 问题核心特征,并进行推理分析; 指标点3-2:在设计方案中能够提出具有一定 创新意识的解决方案,并具备方案评估及验证0.2(M)

1 的能力; 指标点4-1:结合环境工程(化学工程)原理 及专业基础知识,合理设计实验,制定合理研0.1(L) 0.5 0.5究方案针对工程问题技术路线和工艺方案进行。

1 1 指标点4-2:具备分析实验数据及归纳总结的能力,根据验证结果优化实验技术与工程方案并形成报告的能力。

指标点5-2:运用数据库,信息软件及网络平台进行资料的搜集及整理解决复杂工程问题的方法。

0.1(L)0.1(L) 指标点9-2:了解环境工程专业与化工等相关 学科领域结合点,具备整合工程应用中所涉及0.05(L)

1 化工等相关学科的综合能力。

指标点12-2:通过适合的学习方式或方法, 培养自主学习及终身学习能力,并展现学习成0.05(L)

1 效,具有适应社会及环境工程专业领域发展的。

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 教学内容 基本要求

一、绪论1.1有机化合物和有机化学1.2有机化合物的一般特点1.3有机化合物中的共价键11.4共价键的属性1.5分子结构和结构式表示方法1.6共价键的断裂和反应类型1.7有机化合物的分类

1.掌握有机化合物和有机化学发展史;

2.掌握共价键的特点和表示方法;

3.了解有机化合物的分类和各种官能团。

教学对应课学时 方式程目标1、2、

3、 2授课

4 27

二、饱和烃

1.掌握烷烃的通式、同系 第1节烷烃 列和构造异构; 2.1烷烃的通式、同系列和构造异构

2.掌握烷烃的命名、结构、 2.2烷烃的命名 构象; 2.3烷烃的结构

3.掌握烷烃的物理、化学 2.4烷烃的构象 性质; 22.5烷烃的物理性质2.6烷烃的化学性质第2节环烷烃2.7环烷烃的构造异构和命名2.8环烷烃的结构

4.掌握环烷烃的结构;

2 5.掌握环烷烃和一取代环 烷烃的构象;

6.掌握环烷烃的物理、化 2.9环烷烃和一取代环烷烃的构象学性质。

2.10环烷烃的物理性质和化学性质

三、不饱和烃第1节烯烃3.1烯烃的结构3.2烯烃的同分异构3.3烯烃的命名3.4顺反异构的命名3.5烯烃的物理性质3.6烯烃的化学性质第2节炔烃3.7炔烃的结构33.8炔烃的构造异构和命名3.9炔烃的物理性质3.10炔烃的化学性质第3节二烯烃3.11二烯烃的分类3.12二烯烃的命名3.131,3-丁二烯的结构3.14双烯加成3.15聚合反应与合成橡胶

1.掌握烯烃的结构、同分异构;

2.掌握烯烃的命名;

3.掌握烯烃的物理、化学性质;

4.掌握炔烃的结构、构造异构和命名;

5.掌握炔烃的化学性质;

6.掌握二烯烃的命名结构;

7.了解烯烃的一系列反应。

2 四、芳烃

1.掌握芳烃的结构、构造 4.1苯分子的结构 异构; 4.2单环芳烃的构造异构和命名

2.掌握芳烃的物理化学、 4.3单环芳烃的物理性质 性质; 44.4单环芳烃的化学性质

3.掌握多环芳烃的结构和

4 4.5单环上亲电取代反应的定位规律化学性质; 4.6萘

4.了解芳烃的工业来源。

4.7芳烃的工业来源 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 28

五、对映异构

1.掌握物质的旋光性和比 5.1物质的旋光性和比旋光度 旋光度的概念; 5.2分子的手性和对映异构

2.掌握各种手性分子; 5.3对称因素

5 3.掌握分子构型及异构体 5.4具有一个手性碳原子的对映异构的分类。

5.5分子构型 5.6异构体的分类 授课1、2、3、

2 讨论

4 六、卤代烃第1节卤代烃6.1卤代烃的分类6.2卤代烃的命名

1.掌握卤代烃的命名、分类;

2.掌握卤代烃的物理、化学性质; 66.3卤代烃的物理性质和化学性质

3.了解各种类型的卤代烃 第2节卤代烃和卤代芳烃 的结构和化学反应。

6.4乙烯型和苯基型卤化物 6.5烯丙型和苄基型卤化物 授课1、2、3、

2 讨论

4 七、醇、酚、醚第1节醇7.1醇的分类和构造异构7.2醇的命名7.3醇的物理性质7.4醇的化学性质第2节酚7.5酚的分类和命名77.6酚的结构7.7酚的物理性质7.8酚的化学性质第3节醚7.9醚的命名7.10醚的物理性质7.11醚的化学性质7.12环醚、冠醚

1.掌握醇的命名、结构、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

2.掌握酚的结构、命名、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

3.掌握醚的命名、结构、 物理和化学性质、鉴别方法 和相关化学反应;

2 4.了解环醚和冠醚的结构 和相关物理和化学性质。

授课1、2、

3、讨论

4 八、醛和酮8.1醛和酮的分类和命名8.2羰基的结构88.3醛和酮的物理性质8.4醛和酮的化学性质8.5乙烯酮

1.掌握醛和酮的分类和命名;

2.掌握醛和酮物理和化学性质;

3.了解乙烯酮的结构和性质。

授课1、2、3、

4 讨论

4 29

九、羧酸及其衍生物第1节羧酸9.1羧酸的分类和命名9.2羧基的结构9.3羧酸的物理性质9.4羧酸的化学性质9第2节羧酸衍生物9.5羧酸衍生物的命名9.6羧酸衍生物的物理性质9.7羧酸衍生物的化学性质第3节碳酸衍生物

1.掌握羧酸的分类、命名、 结构;

2.掌握羧酸的物理化学性 质;

3.了解羧酸衍生物的命名、 物理和化学性质;

2 4.了解碳酸衍生物。

十、有机含氮化合物

1.掌握芳香族硝基化合物 第1节芳香族硝基化合物 的结构、命名、物理化学性 10.1芳香族硝基化合物物理性质质; 1010.2芳香族硝基化合物化学性质

2.掌握其它含氮化合物的

2 第1节胺 结构、命名、物理和化学性 第2节重氮化和物和偶氮化合物质。

十

一、有机含硫化合物、表面活性剂、

1.掌握硫醇和硫酚的命名、 离子交换树脂 物理和化学性质; 第1节硫醇和硫酚

2.掌握硫醚、硫酸的命名、 11.1硫醇和硫酚的命名 物理和化学性质; 11.2硫醇和硫酚的物理性质

3.了解表面活性剂和离子 1111.3硫醇和硫酚的化学性质 交换树脂。

2 第2节硫醚 第3节硫酸 第4节表面活性剂 第5节离子交换树脂 十

二、杂环化合物

1.掌握杂环化合物的分类 12.1杂环化合物的分类和命名 和命名; 12.2五元杂环化合物的结构和芳香

2.掌握五元、六元杂环化 性 合物。

1212.3五元杂环化合物的化学性质

2 12.4糠醛 12.5吡啶和喹啉 12.6生物碱 十

二、生物分子13.1类脂分子13.2碳水化合物1313.3氨基酸和蛋白质13.4核酸

1.掌握类脂分子的命名、物理和化学性质;

2.掌握碳水化合物、氨基2酸和蛋白质的结构和命名;

3.了解核酸。

授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 授课1、2、

3、讨论

4 30 十

四、红外光谱与核磁共振谱14.1分子结构和吸收光谱1414.2红外光谱14.3核磁共振谱

1.掌握红外光谱分析;

2.掌握核磁共振谱分析。

授课1、2、3、

2 讨论4、

5 合计 32

四、课程的教学内容、基本要求与学时分配 序号 项目 熔点及折射率的测定