CHINASCIENCEDAILY

2012年6月27日总第5557期

主办中国科学院中国工程院国家自然科学基金委员会

星期三壬辰年五月初

九 今日8版国内统一刊号:CN11-0084邮发代号:1-82 我国第5次北极科考7月起航 本报讯(记者陆琦)在前4次北极科学考察的基础上,我国第5次北极科学考察队将搭载“雪龙”号科学考察船,于7月2日从青岛出发,前往北极执行科学考察任务。

据记者了解,本次科考队领队由中国极地研究中心主任 杨惠根担任,首席科学家由国家海洋局第一海洋研究所所长马德毅担任。

考察队由科研人员、组织协调与管理人员、后勤保障人员、媒体记者和“雪龙”号船员组成,同时邀请了来自法国、丹麦、冰岛的4名科学家参加,共计120人。

考察内容将围绕气候与环境变化研究开展。

主要内容将包括海洋环境变化和海—冰—气系统变化过程的关键要素考察;北极地区海洋环境快速变化的地质记录及其对中国气候的影响;北极地区地球物理场关键要素调查与构造特征分析;海冰快速融化下西北冰洋碳通量和营养要素生物地球化学循 环;北极海域生态系统功能现状考察及其对全球变化的响应等等。

考察共设置定点站位73个,锚碇长期观测站位2个。

整个航次期间,总调查时间为512小时,其中站间航渡时间为339小时,停船作业时间为173小时。

据悉,此次科考队有一项重要任务,即应冰岛政府邀请,前往冰岛进行考察访问。

这次航行还有可能成为中国船舶首次通过北极东北航道的一次航行。

考察队计划于7月2日从青岛出发后,途经白令海、楚科奇海、北方海航道抵达冰岛,在冰岛开展为期5天的访问和调查活动,再经挪威和丹麦的公海海域,从北冰洋高纬地区返回楚科奇海,经白令海返回。

总航程预计为17000多海里,共90天,预计9月29日返回上海港。

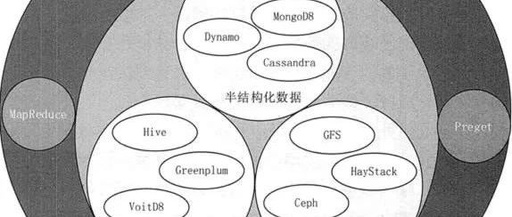

大数据成为信息科技新关注点 ———访中国工程院院士李国杰 姻本报记者甘晓 最近,在信息科技领域,继云计算之后“,大数据”一词成为媒体争相追逐的焦点。

对此,中国工程院院士、中科院计算技术研究所首席科学家李国杰接受《中国科学报》记者采访时说:“科技界应高度关注大数据研究这一新的发展方向,从大数据应用中发现挑战性的科学问题,推动以大数据为基础的第四科学范式,促进形成新型交叉学科:网络数据科学。

” 信息社会的变化 “60年前数字计算机使得信息可读,20年前因特网使得信息可获得,10年前搜索引擎爬虫将互联网变成一个数据库,现在Google及类似公司处理海量语料库如同一个人类社会实验室。

”在近日召开的香山科学会议第424次学术讨论会上,李国杰引用美国《连线》杂志主编安德森的一段话作为他演讲的开场白。

维基百科定义“:大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理 和处理的数据集合。

”“大数据”具有数据量大、种类多和速度快等特点,涉及互联网、经济、生物、医学、天文、气象、物理等众多领域。

国际数据公司(IDC)的数字宇宙研究报告称,2011年全球被创建和被复制的数据总量为1.8ZB,并预测到2020年,全球将拥有35ZB的数据量。

“数据成本下降促使数据量急剧增长,而新的数据源和数据采集技术的出现使数据类型增多,”李国杰告诉记者“,各种非结构化的数据又增加了大数据的复杂性。

” 2012年3月29日,美国政府拨款2亿美元启动“大数据研究和发展倡议”计划。

李国杰认为,这是一个标志性事件,说明继集成电路和互联网之后,大数据已成为信息科技关注的重点。

重视大数据提出的技术挑战 针对美国有关大数据研究的计划,李国杰对记者说,这项大数据计划最为重视的是数据工程而非数据科学,主要考虑大数据分析算法和系统的效率。

对我国而言,大数据工程的技术 挑战也应当得到重视。

几百年来,科学研究一直在做“从薄到厚” 的事情,把“小数据”变成“大数据”。

李国杰认为,现在要做的则是“从厚到薄”,要把“大数据”变成“小数据”。

“许多数据是重复的或者没有价值的,未来,我们的任务不是获取越来越多的数据,而是数据的去冗分类、去粗取精。

”他说。

他进一步指出,现有数据中心技术难以满足大数据的应用需求,整个IT架构的革命性重构势在必行。

首先,存储能力的增长远远赶不上数据的增长,设计最合理的分层存储架构已成为信息系统的关键。

其次,数据的移动已成为信息系统最大的开销,信息系统需要从数据围着处理器转改变为处理能力围着数据转。

此外,高扩展高可用的数据分析技术、新的数据表示方法、高通量计算机等都是亟待解决的技术问题。

基本科学问题仍未达成共识 尽管学术界已注意到大数据带来的科学挑战,但对一些基本的科学问题仍未形成共识。

许多学者认为,计算机科学是关于算法的 科学,数据科学是关于数据的科学。

有些学者试图将“数据”当成一个“自然体”来研究,即“数据界”。

然而,在李国杰看来,脱离各个领域的“物理世界”,作为客观事物间接存在形式的“数据界”的共性问题还不清楚。

他认为,不同于数据挖掘和统计学,从事大数据研究的学者应当更重视统计分布背后的知识和规律。

“大数据”的复杂性主要来自个体之间的联系。

“数据背后是网络,网络背后是人,研究网络数据实际上是研究人组成的社会网络。

”李国杰指出,“‘网络数据科学’应是从整体上研究社会的一门科学,其重点是研究数据背后的社会网络。

” 因此,大数据已成为联系人类社会、物理世界和信息空间的纽带,需要构建融合人、机、物三元世界的统一的信息系统。

李国杰呼吁,大数据研究正在形成热潮,学术界需保持清醒。

“首先要明确大数据研究最有价值的应用领域,理清楚数据科学的边界和研究对象。

只有明确了要研究的科学问题,网络数据科学才会走上良性发展的轨道。

”他说。

我国城市“变暗”与空气污染有关 本报讯(记者唐凤)近日,中科院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心杨永辉小组,通过分析我国38个城市日照时数和空气污染指数(API)的关系,阐明了空气污染对我国日照时数的影响程度及作用机理。

“科学解释日照时数减少的内在机制,有助于进一步分析太阳辐射减少对水循环及作物生长等的影响程度。

”杨永辉告诉《中国科学报》记者。

太阳辐射作为地球上所有生命的初级能量来源,深刻影响着大气、水循环以及生态系统。

自20世纪50年代以来,世界大部分地区包括位于发达地区的欧洲和北美都经历了太阳辐射的下降趋势,即全球研究热点之一的“全球变暗”现象。

“尽管还很难分辨气候本身对全球变暗的影响程度,但工业污染无疑是造成全球变暗的关键因素。

”杨永辉指出。

日照时数记录了一天内一个地区接受太阳辐射强度大于或等于120瓦/平方米的时间长度,它比太阳辐射观测序列更长、观测站点更多。

因此,杨永辉小组选择日照时数来研究太阳辐射的演变趋势及成因。

研究小组分析了38个城市的气象数据和API数据,结果发现在API≤80的城市,日照时数在2000年以后较上世纪60年代下降了0.8小时/天,降幅约为13.4%;而在平均API>80的城市,日照时数则下降了1.0小时/天,降幅约为15.9%。

在晴空状态下,2001~2005年日照时数在API≤80的情况下较API>80的条件下长0.7小时/天,涨幅约8.4%。

该研究成果发表于《地球物理学研究杂志》。

报告显示,作为反映空气中可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫和氮氧化物等污染物浓度的指标,API对日照时数的变化具有负向作用。

API通过影响大气中的气溶胶改变大气对太阳辐射的散射和吸收;还通过改变云的特性,减少到达地表的太阳辐射,使以120瓦/平方米为阈值记录的日照时数变短。

因此,我国日照时数的减少与空气污染指数有很好的响应关系。

近日,陕西省宝鸡市石鼓镇石嘴头村村民在开挖宅基地时,意外发现一座西周早期贵族墓葬。

经考古人员进行抢救性发 掘,目前已发现墓主人享有两椁一棺,其墓壁中出土

20余件精美青铜器,其中包括长约一米的禁酒器———禁。

据介绍,这批文物不仅数量多、体形大,且制作精美,为研究商末周初社会历史提供了丰富的实物资料,是30多年来中国商 周墓葬考古的一次重大发现。

图为6月25日,工作人员在对大型禁酒器———禁及其伴出青铜器进行拍摄。

新华社记者冯国摄 本报上海6月26日讯(记者黄辛)在肿 瘤血清蛋白标志物DKK1用于肝细胞癌血清 诊断的大规模临床多中心试验研究中,癌基因 及相关基因国家重点实验室覃文新研究组证 明该蛋白可作为肿瘤标志物用于肝细胞癌的 血清诊断。

今天,他们的研究成果经“快速通 道”,在线发表在《柳叶刀·肿瘤学》上。

据介绍,这是我国科学家首次在国际

一 流临床肿瘤学和肿瘤转化医学杂志上发表

具有原始创新和自主知识产权的肿瘤血清蛋白标志物Ⅱ期试验研究论文。

通讯作者覃文新介绍说:DKK1蛋白对肝细胞癌总体诊断的敏感性为69.1%,特异性为90.6%;特别是对早期肝细胞癌和小肝癌的诊断敏感性为70.9%和58.5%,特异性为90.5%和84.7%;同时,DKK1蛋白能够弥补甲胎蛋白对肝细胞癌诊断能力的不足,对甲胎蛋白阴性肝细胞癌的诊断敏感性为70.4%、特异性为90%,并可从甲胎蛋白阳性的慢性乙型肝炎及肝硬化等高危患者中鉴别诊断肝细胞癌,鉴别诊断敏感性达69.1%、特异性为84.7%;DKK1蛋白与甲胎蛋白联合应用,可将肝细胞癌总体诊断率提高至88%;手术后患者血中的DKK1浓度迅速下降,血清DKK1蛋白亦可作为肝癌疗效监测和预后判断指标。

从肿瘤微环境中发现分泌蛋白DKK1到临床试验,整个研究工作已历经10年。

按《柳叶刀·肿瘤学》杂志的要求,论文对DKK1研究工作的首创性、专利申请和发现历史进行了系统回顾。

此外,论文对能在临床应用的肿瘤血清蛋白标志物所应具备的标准进行了定义和讨论。

此外,研究人员所申请的国际专利“DKK1在癌症诊断中的应用”已于近日获美 国专利授权。

论文第一作者、博士研究生沈秋瑾说“:现 已初步研制出具有自主知识产权的血清DKK1蛋白检测系统,后续工作正在进行中。

” 覃文新则表示,该标志物的临床转化工作需要在政府和企业的共同推进下进行,以便尽早在临床应用。

该临床试验由复旦大学附属中山医院、第二军医大学东方肝胆外科医院、苏州大学 蛋白可作为肝癌血清诊断标志物 附属第一医院和上海交通大学医学院附属仁济医院上海市 肿瘤研究所等共同完成。

两种中药注射液存严重过敏反应 据新华社电国家食品药品监督管理局日前发布通报,提示生产企业和医患人员关注喜炎平注射液和脉络宁注射液引起严重过敏反应的问题。

据了解,喜炎平注射液的成分是穿心莲内酯磺化物,主要用于解热消炎。

圆园员员年,国家药品不良反应监测中心病例报告数据库有关喜炎平注射液的病例报告数共计员源苑远例,其中涉及员源岁以下儿童报告达员园源愿例。

主要不良反应表现为过敏样反应、过敏性休克、紫绀、呼吸困难等。

脉络宁注射液是圆园园怨版国家基本药目录品种,其功能与主治为清热养阴、活血化瘀。

用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、静脉血栓形成等。

圆园员员年,国家药品不良反应监测中心病例报告数据库共收到有关脉络宁注射液药品不良反应病例报告员缘园园例,其中严重病例报告员愿怨例。

严重不良反应主要为呼吸系统损害、全身性损害和心血管系统损害等。

(胡浩) 科学时评 从 免 费 开 放 到 全 姻龙敏 民飞 阅 读 有 多 远 文化部6月25日表示,今年年底之前,全国美术馆、公共图书馆、文化馆(文化站)将全部向公众免费开放。

(6月26日中国广播网) 好事自然是好事,但问题是能否真正做到一视同仁。

杭州图书馆馆长褚树青一番“我无权拒绝他们入内,您有权离开”的话之所以走红,源于当前的职业歧视的确不少。

本应是天堂模样的图书馆,理应满足任何一个有阅读需求的人,可在现实操作之下,却并不尽然。

这次“免费开放”风潮,来自于这方面的疑惑同样无法释怀。

更重要的问题是:图书馆免费开放后,会“车如流水马如龙”吗? 恐怕很难。

很多人之所以不去图书馆,与其是否免费或许有一定关联,但显然不是最重要的,更大的原因还在于全民阅读率很低,功利化读书的风气甚浓。

另一方面,则是人们“压力山大”,无暇去顾及精神层面的享受。

在英国,58%的人拥有借书证,俄罗斯全国一半人口是各类图书馆的固定读者。

与此对比,我们除却汗颜更多的还是反思。

根据中国出版科学研究所进行的调查,中国人年均读书量为4.5册,韩国为11册,日本为40册,以色列为64册。

图书馆被称为人间天堂,亦被称为没有围墙的大学。

著名教育家蔡元培也说过:“教育不专在学校,还有许多机关,第一是图书馆。

”由此可见,图书馆是社会学习系统的一个子系统。

免费开放图书馆、美术馆等,不过是开启“终身学习”与“学习型社会”的良好开端,如何在免费开放之后,让其成为我们日常生活中不可或缺的一部分,才是接下来的重点工作。

而这,才是免费开放图书馆的真正含义所在。

乡村里的国家实验站 姻本报记者丁佳 几个黝黑的农民翻晒着刚打的麦子,一排简陋的山野小店歪歪扭扭地开在路边,小孩子无人看管,三三两两地在街上闲逛。

这是一个国家级贫困县的典型样貌,然而再转过一个弯,一幅全然不同的景象便展现在眼前:整洁的院落里,树立着中科院院士、土壤学家熊毅的铜像;旁边,一个人正站在金黄色的麦田里,汗流浃背地劳作。

如果不经人介绍,很难猜到此人正是中科院封丘农业生态实验站站长、“973”项目首席科学家、中科院南京土壤所研究员张佳宝。

中科院封丘站坐落在河南省封丘县潘店镇潘店村,与张佳宝和他的同事一样,它已在这个全国最重要的粮食生产基地中央坚守了29年。

紧密结合当地土壤特性 黄淮海平原地势平坦,气候生产潜力高,是中华文明主要发源地,更为全国供应着1/3的粮食。

然而,随着经济发展和人口增加,黄淮海平原迫切需要注入科技力量。

中科院封丘实验站应运而生。

“我们来这里,就是要对农业生产进行零距离的支撑。

”张佳宝说。

多年以来,中国走的一直是“矿质农业”道路,即通过施用化肥维持粮食产量。

然而, 这样的做法能否在黄淮海地区长期持续下去? 封丘站的科研人员花23年回答了这个问题。

经过长期养分循环实验,研究人员发现,在长江以南地区长期施用化肥不能持续,而淮河以北的北方地区,只要长期平衡施用化肥,仍然能够持续高产。

这也打破了国外学者宣扬的“化肥造成土壤板结”的说法。

“欧洲许多土地和我国南方一样是酸土,他们的结论并不适用于淮北的微碱土。

”张佳宝说“,搞农业科技一定要结合当地土壤特性,如果人云亦云,今天这里可能就无法保持如此稳定的粮食生产能力。

” 不过他同时也提出,长期施用化肥对地力的贡献不大,导致高产对大量施用化肥的长期依赖。

“这是一个必须解决的重大课题,全面提升农田地力,以摆脱对大水大肥的依赖,实现丰产节资的双赢目标。

” 走出实验站大院 对普通农民来说,再好的科学数据,也不如增产增收实在。

张佳宝很清楚,团队的科研成果,必须走出实验站大院,走进百姓的生产当中。

1983年,中科院将在封丘县城的办公楼搬到了田间地头,仅仅过了5年,潘店乡万亩实验田的粮食亩产就由194公斤上升到508公斤。

随后,时任中科院副院长李振声等 人向中央提出了黄淮海平原农业综合开发“中科院是我们的亲人” 的请战报告。

以中低产田改造为中心的农业综合开 60岁的张克纪从上世纪70年代开始就 发大幕就此拉开。

5年后,该地区粮食年生产在这里种地,他说“中科院来了以后,不但亩 能力提高了500亿斤。

经验随后推向全国,产提高很多,干活也比以前省心了。

啥时候 为我国粮食生产作出了巨大贡献。

该干啥,都有人过来教。

现在我一个人看地 至2020年,国家新增1000亿斤粮食生就够了,孩子们都能出去打工了”。

产能力的1/3有赖于黄淮海地区,然而,随 除了基础研究,中科院南京土壤所研究 着农村劳动力的大量转移和农业生产方式员、封丘站副站长周凌云把时间都花在了农 的转变,已有的中低产田改造经验和技术已业技术推广上。

“我们把复杂的技术写成简 难以满足新形势需求。

单易懂的‘种地说明书’,并在不同阶段下去 针对中低产田改造的技术难题,封丘站给农民培训,帮助他们理解、接受和使用。

” 科研人员在多年研究的基础上,研发集成了 1983年,这位城市里长大的小伙刚刚来 新一代中低产田治理技术,即地力—产量双南京土壤所工作,就被“发配”到贫困落后的 跨越技术,分别对封丘西南和东南部18.66潘店村,一呆就是29年。

29年来,他的足迹 万亩中低产田进行治理,并在东南部的黄陵踏遍了封丘的每一块土地,每年在封丘的时 镇建立了1万亩高标准农田建设示范,取得间超过200天,成为站里黄淮海粮食生产发 了巨大的经济、社会、生态效益。

展历程唯一的见证人。

2009年,该技术体系在河南5个县进行 这也让周凌云成了当地的“红人”,走到 大面积均衡增产试验示范,大获成功;2012哪里,都会有农民用河南话跟他亲切地打招 年,中科院与河南省政府决定将推广范围扩呼:“老周,你又从南京出差回来啦?” 大到23个县市,以带动全省增产增效。

“这些年来,封丘从一个吃返销粮7000 在黄陵镇呼庄村,封丘县农业综合开发万公斤的地方,变成了每年为国家贡献6亿 办主任王凯对《中国科学报》记者说:“过去公斤粮食的大粮仓。

”封丘县县长李晖感慨 这里是‘春冬白茫茫,夏秋水汪汪’,很多时道,“中科院是我们的亲人。

如果没有中科院 候农民都颗粒无收。

现在天还是那个天,地扎根在这里,封丘就不会有今天。

” 走基层转作风改文风还是那个地,但是有了 科技的注入,一切都不一样了。

”

九 今日8版国内统一刊号:CN11-0084邮发代号:1-82 我国第5次北极科考7月起航 本报讯(记者陆琦)在前4次北极科学考察的基础上,我国第5次北极科学考察队将搭载“雪龙”号科学考察船,于7月2日从青岛出发,前往北极执行科学考察任务。

据记者了解,本次科考队领队由中国极地研究中心主任 杨惠根担任,首席科学家由国家海洋局第一海洋研究所所长马德毅担任。

考察队由科研人员、组织协调与管理人员、后勤保障人员、媒体记者和“雪龙”号船员组成,同时邀请了来自法国、丹麦、冰岛的4名科学家参加,共计120人。

考察内容将围绕气候与环境变化研究开展。

主要内容将包括海洋环境变化和海—冰—气系统变化过程的关键要素考察;北极地区海洋环境快速变化的地质记录及其对中国气候的影响;北极地区地球物理场关键要素调查与构造特征分析;海冰快速融化下西北冰洋碳通量和营养要素生物地球化学循 环;北极海域生态系统功能现状考察及其对全球变化的响应等等。

考察共设置定点站位73个,锚碇长期观测站位2个。

整个航次期间,总调查时间为512小时,其中站间航渡时间为339小时,停船作业时间为173小时。

据悉,此次科考队有一项重要任务,即应冰岛政府邀请,前往冰岛进行考察访问。

这次航行还有可能成为中国船舶首次通过北极东北航道的一次航行。

考察队计划于7月2日从青岛出发后,途经白令海、楚科奇海、北方海航道抵达冰岛,在冰岛开展为期5天的访问和调查活动,再经挪威和丹麦的公海海域,从北冰洋高纬地区返回楚科奇海,经白令海返回。

总航程预计为17000多海里,共90天,预计9月29日返回上海港。

大数据成为信息科技新关注点 ———访中国工程院院士李国杰 姻本报记者甘晓 最近,在信息科技领域,继云计算之后“,大数据”一词成为媒体争相追逐的焦点。

对此,中国工程院院士、中科院计算技术研究所首席科学家李国杰接受《中国科学报》记者采访时说:“科技界应高度关注大数据研究这一新的发展方向,从大数据应用中发现挑战性的科学问题,推动以大数据为基础的第四科学范式,促进形成新型交叉学科:网络数据科学。

” 信息社会的变化 “60年前数字计算机使得信息可读,20年前因特网使得信息可获得,10年前搜索引擎爬虫将互联网变成一个数据库,现在Google及类似公司处理海量语料库如同一个人类社会实验室。

”在近日召开的香山科学会议第424次学术讨论会上,李国杰引用美国《连线》杂志主编安德森的一段话作为他演讲的开场白。

维基百科定义“:大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理 和处理的数据集合。

”“大数据”具有数据量大、种类多和速度快等特点,涉及互联网、经济、生物、医学、天文、气象、物理等众多领域。

国际数据公司(IDC)的数字宇宙研究报告称,2011年全球被创建和被复制的数据总量为1.8ZB,并预测到2020年,全球将拥有35ZB的数据量。

“数据成本下降促使数据量急剧增长,而新的数据源和数据采集技术的出现使数据类型增多,”李国杰告诉记者“,各种非结构化的数据又增加了大数据的复杂性。

” 2012年3月29日,美国政府拨款2亿美元启动“大数据研究和发展倡议”计划。

李国杰认为,这是一个标志性事件,说明继集成电路和互联网之后,大数据已成为信息科技关注的重点。

重视大数据提出的技术挑战 针对美国有关大数据研究的计划,李国杰对记者说,这项大数据计划最为重视的是数据工程而非数据科学,主要考虑大数据分析算法和系统的效率。

对我国而言,大数据工程的技术 挑战也应当得到重视。

几百年来,科学研究一直在做“从薄到厚” 的事情,把“小数据”变成“大数据”。

李国杰认为,现在要做的则是“从厚到薄”,要把“大数据”变成“小数据”。

“许多数据是重复的或者没有价值的,未来,我们的任务不是获取越来越多的数据,而是数据的去冗分类、去粗取精。

”他说。

他进一步指出,现有数据中心技术难以满足大数据的应用需求,整个IT架构的革命性重构势在必行。

首先,存储能力的增长远远赶不上数据的增长,设计最合理的分层存储架构已成为信息系统的关键。

其次,数据的移动已成为信息系统最大的开销,信息系统需要从数据围着处理器转改变为处理能力围着数据转。

此外,高扩展高可用的数据分析技术、新的数据表示方法、高通量计算机等都是亟待解决的技术问题。

基本科学问题仍未达成共识 尽管学术界已注意到大数据带来的科学挑战,但对一些基本的科学问题仍未形成共识。

许多学者认为,计算机科学是关于算法的 科学,数据科学是关于数据的科学。

有些学者试图将“数据”当成一个“自然体”来研究,即“数据界”。

然而,在李国杰看来,脱离各个领域的“物理世界”,作为客观事物间接存在形式的“数据界”的共性问题还不清楚。

他认为,不同于数据挖掘和统计学,从事大数据研究的学者应当更重视统计分布背后的知识和规律。

“大数据”的复杂性主要来自个体之间的联系。

“数据背后是网络,网络背后是人,研究网络数据实际上是研究人组成的社会网络。

”李国杰指出,“‘网络数据科学’应是从整体上研究社会的一门科学,其重点是研究数据背后的社会网络。

” 因此,大数据已成为联系人类社会、物理世界和信息空间的纽带,需要构建融合人、机、物三元世界的统一的信息系统。

李国杰呼吁,大数据研究正在形成热潮,学术界需保持清醒。

“首先要明确大数据研究最有价值的应用领域,理清楚数据科学的边界和研究对象。

只有明确了要研究的科学问题,网络数据科学才会走上良性发展的轨道。

”他说。

我国城市“变暗”与空气污染有关 本报讯(记者唐凤)近日,中科院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心杨永辉小组,通过分析我国38个城市日照时数和空气污染指数(API)的关系,阐明了空气污染对我国日照时数的影响程度及作用机理。

“科学解释日照时数减少的内在机制,有助于进一步分析太阳辐射减少对水循环及作物生长等的影响程度。

”杨永辉告诉《中国科学报》记者。

太阳辐射作为地球上所有生命的初级能量来源,深刻影响着大气、水循环以及生态系统。

自20世纪50年代以来,世界大部分地区包括位于发达地区的欧洲和北美都经历了太阳辐射的下降趋势,即全球研究热点之一的“全球变暗”现象。

“尽管还很难分辨气候本身对全球变暗的影响程度,但工业污染无疑是造成全球变暗的关键因素。

”杨永辉指出。

日照时数记录了一天内一个地区接受太阳辐射强度大于或等于120瓦/平方米的时间长度,它比太阳辐射观测序列更长、观测站点更多。

因此,杨永辉小组选择日照时数来研究太阳辐射的演变趋势及成因。

研究小组分析了38个城市的气象数据和API数据,结果发现在API≤80的城市,日照时数在2000年以后较上世纪60年代下降了0.8小时/天,降幅约为13.4%;而在平均API>80的城市,日照时数则下降了1.0小时/天,降幅约为15.9%。

在晴空状态下,2001~2005年日照时数在API≤80的情况下较API>80的条件下长0.7小时/天,涨幅约8.4%。

该研究成果发表于《地球物理学研究杂志》。

报告显示,作为反映空气中可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫和氮氧化物等污染物浓度的指标,API对日照时数的变化具有负向作用。

API通过影响大气中的气溶胶改变大气对太阳辐射的散射和吸收;还通过改变云的特性,减少到达地表的太阳辐射,使以120瓦/平方米为阈值记录的日照时数变短。

因此,我国日照时数的减少与空气污染指数有很好的响应关系。

近日,陕西省宝鸡市石鼓镇石嘴头村村民在开挖宅基地时,意外发现一座西周早期贵族墓葬。

经考古人员进行抢救性发 掘,目前已发现墓主人享有两椁一棺,其墓壁中出土

20余件精美青铜器,其中包括长约一米的禁酒器———禁。

据介绍,这批文物不仅数量多、体形大,且制作精美,为研究商末周初社会历史提供了丰富的实物资料,是30多年来中国商 周墓葬考古的一次重大发现。

图为6月25日,工作人员在对大型禁酒器———禁及其伴出青铜器进行拍摄。

新华社记者冯国摄 本报上海6月26日讯(记者黄辛)在肿 瘤血清蛋白标志物DKK1用于肝细胞癌血清 诊断的大规模临床多中心试验研究中,癌基因 及相关基因国家重点实验室覃文新研究组证 明该蛋白可作为肿瘤标志物用于肝细胞癌的 血清诊断。

今天,他们的研究成果经“快速通 道”,在线发表在《柳叶刀·肿瘤学》上。

据介绍,这是我国科学家首次在国际

一 流临床肿瘤学和肿瘤转化医学杂志上发表

具有原始创新和自主知识产权的肿瘤血清蛋白标志物Ⅱ期试验研究论文。

通讯作者覃文新介绍说:DKK1蛋白对肝细胞癌总体诊断的敏感性为69.1%,特异性为90.6%;特别是对早期肝细胞癌和小肝癌的诊断敏感性为70.9%和58.5%,特异性为90.5%和84.7%;同时,DKK1蛋白能够弥补甲胎蛋白对肝细胞癌诊断能力的不足,对甲胎蛋白阴性肝细胞癌的诊断敏感性为70.4%、特异性为90%,并可从甲胎蛋白阳性的慢性乙型肝炎及肝硬化等高危患者中鉴别诊断肝细胞癌,鉴别诊断敏感性达69.1%、特异性为84.7%;DKK1蛋白与甲胎蛋白联合应用,可将肝细胞癌总体诊断率提高至88%;手术后患者血中的DKK1浓度迅速下降,血清DKK1蛋白亦可作为肝癌疗效监测和预后判断指标。

从肿瘤微环境中发现分泌蛋白DKK1到临床试验,整个研究工作已历经10年。

按《柳叶刀·肿瘤学》杂志的要求,论文对DKK1研究工作的首创性、专利申请和发现历史进行了系统回顾。

此外,论文对能在临床应用的肿瘤血清蛋白标志物所应具备的标准进行了定义和讨论。

此外,研究人员所申请的国际专利“DKK1在癌症诊断中的应用”已于近日获美 国专利授权。

论文第一作者、博士研究生沈秋瑾说“:现 已初步研制出具有自主知识产权的血清DKK1蛋白检测系统,后续工作正在进行中。

” 覃文新则表示,该标志物的临床转化工作需要在政府和企业的共同推进下进行,以便尽早在临床应用。

该临床试验由复旦大学附属中山医院、第二军医大学东方肝胆外科医院、苏州大学 蛋白可作为肝癌血清诊断标志物 附属第一医院和上海交通大学医学院附属仁济医院上海市 肿瘤研究所等共同完成。

两种中药注射液存严重过敏反应 据新华社电国家食品药品监督管理局日前发布通报,提示生产企业和医患人员关注喜炎平注射液和脉络宁注射液引起严重过敏反应的问题。

据了解,喜炎平注射液的成分是穿心莲内酯磺化物,主要用于解热消炎。

圆园员员年,国家药品不良反应监测中心病例报告数据库有关喜炎平注射液的病例报告数共计员源苑远例,其中涉及员源岁以下儿童报告达员园源愿例。

主要不良反应表现为过敏样反应、过敏性休克、紫绀、呼吸困难等。

脉络宁注射液是圆园园怨版国家基本药目录品种,其功能与主治为清热养阴、活血化瘀。

用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及后遗症、静脉血栓形成等。

圆园员员年,国家药品不良反应监测中心病例报告数据库共收到有关脉络宁注射液药品不良反应病例报告员缘园园例,其中严重病例报告员愿怨例。

严重不良反应主要为呼吸系统损害、全身性损害和心血管系统损害等。

(胡浩) 科学时评 从 免 费 开 放 到 全 姻龙敏 民飞 阅 读 有 多 远 文化部6月25日表示,今年年底之前,全国美术馆、公共图书馆、文化馆(文化站)将全部向公众免费开放。

(6月26日中国广播网) 好事自然是好事,但问题是能否真正做到一视同仁。

杭州图书馆馆长褚树青一番“我无权拒绝他们入内,您有权离开”的话之所以走红,源于当前的职业歧视的确不少。

本应是天堂模样的图书馆,理应满足任何一个有阅读需求的人,可在现实操作之下,却并不尽然。

这次“免费开放”风潮,来自于这方面的疑惑同样无法释怀。

更重要的问题是:图书馆免费开放后,会“车如流水马如龙”吗? 恐怕很难。

很多人之所以不去图书馆,与其是否免费或许有一定关联,但显然不是最重要的,更大的原因还在于全民阅读率很低,功利化读书的风气甚浓。

另一方面,则是人们“压力山大”,无暇去顾及精神层面的享受。

在英国,58%的人拥有借书证,俄罗斯全国一半人口是各类图书馆的固定读者。

与此对比,我们除却汗颜更多的还是反思。

根据中国出版科学研究所进行的调查,中国人年均读书量为4.5册,韩国为11册,日本为40册,以色列为64册。

图书馆被称为人间天堂,亦被称为没有围墙的大学。

著名教育家蔡元培也说过:“教育不专在学校,还有许多机关,第一是图书馆。

”由此可见,图书馆是社会学习系统的一个子系统。

免费开放图书馆、美术馆等,不过是开启“终身学习”与“学习型社会”的良好开端,如何在免费开放之后,让其成为我们日常生活中不可或缺的一部分,才是接下来的重点工作。

而这,才是免费开放图书馆的真正含义所在。

乡村里的国家实验站 姻本报记者丁佳 几个黝黑的农民翻晒着刚打的麦子,一排简陋的山野小店歪歪扭扭地开在路边,小孩子无人看管,三三两两地在街上闲逛。

这是一个国家级贫困县的典型样貌,然而再转过一个弯,一幅全然不同的景象便展现在眼前:整洁的院落里,树立着中科院院士、土壤学家熊毅的铜像;旁边,一个人正站在金黄色的麦田里,汗流浃背地劳作。

如果不经人介绍,很难猜到此人正是中科院封丘农业生态实验站站长、“973”项目首席科学家、中科院南京土壤所研究员张佳宝。

中科院封丘站坐落在河南省封丘县潘店镇潘店村,与张佳宝和他的同事一样,它已在这个全国最重要的粮食生产基地中央坚守了29年。

紧密结合当地土壤特性 黄淮海平原地势平坦,气候生产潜力高,是中华文明主要发源地,更为全国供应着1/3的粮食。

然而,随着经济发展和人口增加,黄淮海平原迫切需要注入科技力量。

中科院封丘实验站应运而生。

“我们来这里,就是要对农业生产进行零距离的支撑。

”张佳宝说。

多年以来,中国走的一直是“矿质农业”道路,即通过施用化肥维持粮食产量。

然而, 这样的做法能否在黄淮海地区长期持续下去? 封丘站的科研人员花23年回答了这个问题。

经过长期养分循环实验,研究人员发现,在长江以南地区长期施用化肥不能持续,而淮河以北的北方地区,只要长期平衡施用化肥,仍然能够持续高产。

这也打破了国外学者宣扬的“化肥造成土壤板结”的说法。

“欧洲许多土地和我国南方一样是酸土,他们的结论并不适用于淮北的微碱土。

”张佳宝说“,搞农业科技一定要结合当地土壤特性,如果人云亦云,今天这里可能就无法保持如此稳定的粮食生产能力。

” 不过他同时也提出,长期施用化肥对地力的贡献不大,导致高产对大量施用化肥的长期依赖。

“这是一个必须解决的重大课题,全面提升农田地力,以摆脱对大水大肥的依赖,实现丰产节资的双赢目标。

” 走出实验站大院 对普通农民来说,再好的科学数据,也不如增产增收实在。

张佳宝很清楚,团队的科研成果,必须走出实验站大院,走进百姓的生产当中。

1983年,中科院将在封丘县城的办公楼搬到了田间地头,仅仅过了5年,潘店乡万亩实验田的粮食亩产就由194公斤上升到508公斤。

随后,时任中科院副院长李振声等 人向中央提出了黄淮海平原农业综合开发“中科院是我们的亲人” 的请战报告。

以中低产田改造为中心的农业综合开 60岁的张克纪从上世纪70年代开始就 发大幕就此拉开。

5年后,该地区粮食年生产在这里种地,他说“中科院来了以后,不但亩 能力提高了500亿斤。

经验随后推向全国,产提高很多,干活也比以前省心了。

啥时候 为我国粮食生产作出了巨大贡献。

该干啥,都有人过来教。

现在我一个人看地 至2020年,国家新增1000亿斤粮食生就够了,孩子们都能出去打工了”。

产能力的1/3有赖于黄淮海地区,然而,随 除了基础研究,中科院南京土壤所研究 着农村劳动力的大量转移和农业生产方式员、封丘站副站长周凌云把时间都花在了农 的转变,已有的中低产田改造经验和技术已业技术推广上。

“我们把复杂的技术写成简 难以满足新形势需求。

单易懂的‘种地说明书’,并在不同阶段下去 针对中低产田改造的技术难题,封丘站给农民培训,帮助他们理解、接受和使用。

” 科研人员在多年研究的基础上,研发集成了 1983年,这位城市里长大的小伙刚刚来 新一代中低产田治理技术,即地力—产量双南京土壤所工作,就被“发配”到贫困落后的 跨越技术,分别对封丘西南和东南部18.66潘店村,一呆就是29年。

29年来,他的足迹 万亩中低产田进行治理,并在东南部的黄陵踏遍了封丘的每一块土地,每年在封丘的时 镇建立了1万亩高标准农田建设示范,取得间超过200天,成为站里黄淮海粮食生产发 了巨大的经济、社会、生态效益。

展历程唯一的见证人。

2009年,该技术体系在河南5个县进行 这也让周凌云成了当地的“红人”,走到 大面积均衡增产试验示范,大获成功;2012哪里,都会有农民用河南话跟他亲切地打招 年,中科院与河南省政府决定将推广范围扩呼:“老周,你又从南京出差回来啦?” 大到23个县市,以带动全省增产增效。

“这些年来,封丘从一个吃返销粮7000 在黄陵镇呼庄村,封丘县农业综合开发万公斤的地方,变成了每年为国家贡献6亿 办主任王凯对《中国科学报》记者说:“过去公斤粮食的大粮仓。

”封丘县县长李晖感慨 这里是‘春冬白茫茫,夏秋水汪汪’,很多时道,“中科院是我们的亲人。

如果没有中科院 候农民都颗粒无收。

现在天还是那个天,地扎根在这里,封丘就不会有今天。

” 走基层转作风改文风还是那个地,但是有了 科技的注入,一切都不一样了。

”

声明:

该资讯来自于互联网网友发布,如有侵犯您的权益请联系我们。