编辑:韩天琪校对:何工劳E-mail押sxzk@

8印刻SCIENTISTS

2017年2月6日星期一Tel:(010)62580692

宋家树学术成长资料采集心得:

有一种力量激励我们前行

姻彭建辉季琦张洪武

老科学家学术成长资料采集工作是一项复杂的专业性很强的系统工程,意义重大,但耗时长、琐事多、任务重、要求高。

要做好这项工作需要认真细致的工作态度、一丝不苟的严谨作风、不怕困难的吃苦精神。

2015年接到宋家树院士学术成长资料采集工作任务,小组的绝大多数成员都是第一次参与采集工程,当我们把采集工程的要求和各项标准给大家做了培训以后,很多小伙伴心里嘀咕:“我们能完成吗?”有的甚至打起了退堂鼓,在我们的鼓励和反复劝说下,勉强同意继续做下去。

随着采集工作的深入展开,大家的态度在悄然转变。

宋家树院士的人格魅力让我们感动 “哪里需要我,就到哪里去”。

这是1954年宋家树从东北人民大学(今吉林大学)毕业时在工作分配表上写下的一句话。

翻开宋院士的履历,他五十年代学有所成,从事高温合金及金属强度研究,在国内物理学界初露锋芒。

1960年,他服从国家需要,进入了核材料应用研究的崭新领域,在条件艰苦的青海高原为我国第一颗原子弹、氢弹关键部件研制攻关做出了重要贡献。

“文革”期间,因“特嫌”被请进了“学习班”改造思想,一待就是4年多。

这期间他打扫过宿舍楼的公共厕所,在车间的小食堂为夜班人员做过饭菜……1973年9月,他再次服从国家需要,转战巴蜀大地的深山峡谷,从三线某厂的筹建到全面负责厂里的科研生产任务,做了大量富有成效的工作。

八十年代中期,他步入“军备控制”这个崭新的研究领域,并成为中国该项研究工作的领导者之

一,组织全国相关单位的专家学者,开展军控及裁军问题的研究,造就出一支老中青相结合、自然科学与社会科学相结合的军控科学技术研究骨干队伍,取得了一批具有开拓性的研究成果,为国防建设和外交斗争相关问题的决策,发挥了积极作用。

纵观他的一生,面对种种两难选择,他多谋善断,坚贞不渝。

在得失之间、在顺逆之间、在寂寞与繁华之间、在理想与现实之间、在艰辛与平坦之间,他毅然选择服从国家的需要,用实际行动践行当初的诺言。

“人品高尚,学识渊博,学术民主,受人尊敬”是原中国工程物理研究院党委书记李英杰对宋家树的赞誉,直白而恰当。

阅读《宋家树院士八十华诞文集》以及在口述访谈过程中,他的朋友、同事、下属、学生对他渊博的学识、严谨的治学态度,科学上的远见卓识,淡泊名利、平易近人的优秀品格都赞誉有加。

采集人的责任和使命 中国科协战略创新研究院院长周大亚在2015年11月17日采集工程2015年度四川省巡查工作会议上指出:“老科学家采集工程实际上是在记录科学家个人成长跌宕起伏的人生经 历,记录和传承他们的科学精神、理性精神、家国情怀。

你们采集的资料将一代一代地传给我们的后人,采集成果要经得起历史的检验。

采集工程是一个文化工程、民心工程,更是一项良心工程。

” 诚如周大亚院长所言,宋家树院士有形的学术成绩和无形的爱国情怀、学术精神、高尚品格深深地感动了采集小组的每个成员,大家对采集工程意义的认识更加深刻。

“一定要尽最大努力把宋院士的学术成长资料采集工程做好,让更多的人传承他的优秀品质和家国情怀。

”便成了我们的共同心愿,成为我们的一种责任、一种使命,我们义不容辞。

正是这种责任和使命让我们更加团结协作。

采集工作不是一朝一夕能够成就,也非一人一力可以完成,需要大家拧成一股绳,形成完整的责任链。

采集小组成员各自职责虽有明确分工,但往往分不了家,需要大家团结协作。

口述访谈前,虽然由一人主笔撰写访谈提纲,但小组成员多次一起讨论,提意见、建议,展开头脑风暴,敞开心扉各抒己见,经汇总意见修改后形成正式的提纲;研究报告主笔人需要做资料整理、编目的成员大力配合,提供完整、翔实、可查的资料;采集小组成员在北京集中访谈时,前方随时报告访谈成果,后方在家的成员加油鼓劲;外出实地采集小组成员前方遇到困难,后方成员及时提供数据资料。

正是这种责任和使命让我们更加具有奉献精神。

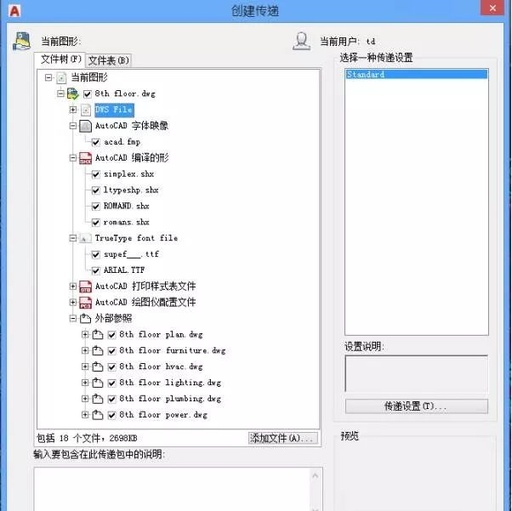

回顾两年来的采集工作,我们遍访宋家树院士曾经学习、工作、生活过的地方,采集各类资料5000余件,访谈他的亲友、同学、同事40余人。

制定实施方案、案头准备、联系访谈对象、撰写访谈提纲、开展口述访谈、口述录音整理、千方百计采集资料、资料整理分类、资料翻译、资料编目、资料数字化、撰写年表、资料长编、研究报告等等,件件都不轻松,小组成员都是兼职从事采集工作,在本职工作有增无减的情况下,采集工作几乎是小组成员利用业余时间来完成的,为不耽误正常工作的开展,外地出差采集每次都是安排在周末和节假日进行。

刚开始,大家还把加班情况略做统计,可后来,小组成员每周都要自觉地加班,时间一长,采集团队加班次数、加班时间太多太多而无法统计,不计其数了。

即使这样,小组成员仍然以高度的责任心、极大的耐心和恒心投入到采集工作中,普遍加班加点甚至通宵达旦,法定的节假日也基本利用上了。

采集的过程虽然艰苦,但大家无怨无悔,从不叫苦叫累,反而是苦中作乐,乐在其中。

正是这种责任和使命让我们更加精益求精。

刚开始的时候,小组成员想的是怎样去完成任务了事,现在大家想的是如何把采集工程做到更好。

否则,就对不起这么一位深受爱戴和尊敬、德高望重的老科学家,也对不起自己的良心。

虽然采集工程的各项指标要求很高、很严格,但在采集过程中,我们的标准和要求更高、更严格,精益求精。

在口述访谈方面,我们事先与访谈对象联系,同意接受访谈后,深入细致地了解访谈对象 的工作经历,特别是宋院士在学习、工作、生活方面的交集,据此拟写访谈提纲,采集小组开会讨论修改完善后,再交给访谈对象审阅。

口述录音我们交给青年职工原汁原味地进行整理,然后分别由三个小组成员依次进行一校、二校、三校。

在实物采集方面,我们采取了“地毯式”的搜集,不放过任何线索。

宋院士1940—1945年先后在重庆白鹤场小学、社会教育学院附属中学上小学、初中。

为采集相关资料,我们两次到中国第二历史档案馆、重庆市档案馆查阅档案,但由于这两所学校几经变迁,收获不大,我们又到重庆市巴南区档案馆、重庆市壁山区档案馆查阅资料,甚至深入当地,寻找知情人,了解情况。

大事年表在中评前经过了十余次修改、补充、完善,里面的时间、地点、人物、事件一一进行考证,确保经得起历史的检验。

资料长编按照资料性、完备性、客观性的原则,除了将口述、传记、手稿、著作、档案、照片等资料尽可能地纳入长编外,还注意搜集与宋家树学习、工作单位的重大变迁和所在学科、专业的重要进展相关的资料,以及对宋家树本人产生重要影响的历史事件、社会背景、重要人物的相关情况。

负责编目的小组成员也非常具有责任心,除了认真细致地做好自己承担的工作,还相互进行交叉检查,对每一条目的内容进行仔细核对,确保无误。

数字化资料、音视频各项指标均高于老科学家学术成长资料采集工程的标准。

在录音整理、资料翻译方面,我们发动200多名青年职工参与,一方面减轻小组成员的工作量,另一方面,通过他们的参与,让他们学习和传承宋院士的科学精神、家国情怀、优秀品格。

2016年11月,在南京召开的老科学家采集工程2015年度第二批中期评估会上,我们的采集工作得到评审专家的好评。

资料采集、整理、研究报告写作、口述访谈整理四个方面均获得优秀,是全国48个小组中唯一获得全优的小组。

喜讯传来,采集小组成员无不欢欣鼓舞,上至所领导,下至普通职工都为之庆贺。

采集工作得到全所各级领导和广大职工的认可、理解、支持,我们所有的艰苦努力,所有的细节考证,所有的春节年休假和高温假加班赶进度,所有的付出都化为无比的激动和幸福。

专家们的高度认可让我们再次感受到团队力量的伟大,小伙伴们的团结协作、精益求精、无私奉献激励我们学习、激励我们成长。

更重要的是,我们可以自豪地说,我们的努力工作对得起老科学家采集工程,对得起宋院士本人。

在宋家树院士学术成长资料采集工程进行的同时,2016年我们又承担了武胜院士学术成长资料采集工作,很多成员都是两个项目的核心成员,任务异常艰巨,但我们都已做好准备,变压力为动力,面对再大的困难、再艰巨的任务,我们都要更加严谨、更加认真、更加细致,争取达到优异的考核成绩。

老科学家的精神,让我们感动;采集人的责任和使命,激励我们前行。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) ▲2015年12月11日,采集小组成员彭建辉在重庆市巴南区档案馆查找资料。

杨光文摄 ▲2015年12月11日,采集小组成员杨光文(右一)在重庆市陈家桥走访老同志。

彭建辉摄 ▲2015年7月21日晚,采集小组成员整理资料。

左起:杨光文、彭建辉、龚桂秀、季琦。

李智勇摄 保密背后的责任与坚守 姻季琦龚桂秀 2015年3月,宋家树院士学术成长资料采集工作正式启动,我有幸参与其中。

7月16日,采集小组组长张洪武带领我们一行四人赴北京,对宋院士办公室的资料进行采集整理。

宋家树是我国著名的核材料科学家、金属物理学家、中国科学院院士,参加了我国第一颗原子弹、氢弹关键部件的技术攻关,也是我国核军控科学的奠基人之

一,为我国的核武器研究及军控事业做出了重要贡献。

这样一位大科学家自然让我十分敬仰,要去拜访他之前,内心十分忐忑紧张,想象中的宋院士一定是气宇轩昂、不苟言笑的,不成想却完全出乎我的意料。

第一次见到宋院士是在他北京九所的办公室里,老先生见我们进来,连忙起身迎接,消瘦的脸庞上戴着银边眼镜,智慧的双目、平和的笑容、温文尔雅的气质尽显学者风采。

他亲切地和我们一一握手,因我和宋院士是第一次见面,他不认识我,当同行的采集小组组长张洪武向他介绍我时,他始终微笑地注视着我,这使我进门前紧绷的神经一下放松了。

老先生招呼我说:“来,我把密码柜的密码告诉你。

”因是老式的密码柜,需要3个密码和钥匙配合才能打开。

我原以为他会拿出记录有密码的本子把密码念给我,却不想他径直走到密码柜前,直接清晰地报出了他两个密码柜的 6个密码,并且还详细地给我演示如何将密码和钥匙配合用好。

说实话,在机关工作多年,以前也曾用过这种老式的密码柜,但我从来记不住密码,每次都得去翻记着密码的小本子,但宋院士83岁高龄,又不常去办公室用密码柜,却能一下就说出6个密码,每个数字左转几圈右转几圈都很清楚,不得不让人佩服。

老先生对待工作的认真细致和如此的平易近人让我有了最初的认识,令我肃然起敬。

1985年12月,宋家树院士离开七所,调任核工业部军用工业局总工程师,参与核工业部军用工业的技术领导与管理工作,同时,兼任总装备部、国防科工委委员,开始步入“军备控制”研究领域,并成为我国该项研究工作的领导者之

一。

在他办公室的两个保密柜里,装满了他多年来参加各类学术会议的涉密和内部资料。

在清理资料的过程中,老先生因腰椎不好,站、坐时间都不能长了,为了能让他尽快回去休息,我们手脚麻利地先清点涉密资料,每一份都在事先准备好的表格中登记造册。

看着我们有点手忙脚乱,他又劝慰我们:“不着急,慢慢清理,涉密资料很多”。

当我们把填写着200余份涉密资料的清单交给老先生审核时,他摘掉眼镜,低头仔细查看包括编号、文件号、密级、资料名称、页数、份数等相关信息后,在移交人后面签上了自己的名字和时间。

当我们想搀扶他站起来时,他轻轻挥了 挥手,手撑着座椅扶手有点吃力地慢慢站起来,然后自己把腰护带上,对我们说“:辛苦你们了,我办公室的涉密资料太多,还有很多其他涉及军控方面的资料,关系到国家与国家之间的关系,非常敏感。

我身体不好,一直没时间整理,这是我多年来的一块心病。

你们都清理出来,一定要按保密规定做好处理。

” 宋院士身为国内外知名的大科学家都能有如此强烈的保密意识,在83岁高龄之际还严格要求自己遵守保密规定,能不让我们这些后辈敬仰吗?反观身边总有一些“因忙于工作而忽视保密规定的人和事”,让我们对宋院士一丝不苟、严谨细致的作风感到由衷的敬佩。

接下来的两天虽是周末,但我们放弃了休息时间,白天晚上连轴转,终于把宋院士办公室的所有资料都清理完毕登记造册。

正是因为老先生强烈的保密责任和意识,我们不敢有丝毫的懈怠,腾出自己的行李箱放进涉密资料,每个箱子都有二三十公斤,虽然很沉,但我们始终严格遵守涉密资料携离的相关保密规定,做到“箱子不离手,机场不托运”。

即便因当天飞机晚点,到达江油已是凌晨四点半,我们仍然坚持把涉密资料放到办公楼妥善保管后才回家休息。

这次采集之旅,虽然很累,但于我们心里却是满满的:满满的感动,满满的温暖,满满的力量。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) ▲2015年7月19日,采集小组成员在北京宋家树院士家中与之交谈。

左起:宋家树、张洪 武、杨光文、季琦。

彭建辉摄 ①2015年6月30日,中国工程物理研 究院材料研究所领导罗文华(左)、采集小组 组长张洪武(右)与宋家树院士夫妇合影。

彭建辉摄 ②2015年6月1日,采集小组成员在宋 家树院士家中辨认照片。

左起:张洪武、李智 勇、宋家树、彭建辉。

杨光文摄 ③2016年5月28日,采集小组成员在 吉林大学与宋家树院士的大学同学座谈。

吉林大学物理学院提供 我是一名工作在核武器科技事业战线上的共青团干部,在宋家树院士学术成长资料采集工程中主要负责手稿资料的编目以及部分资料长编工作。

一开始我对采集工程工作的认识比较感性和肤浅,认为它只是一份临时的兼职工作,最直接的感受就是增加了很大的工作量,几乎都是利用节假日或者晚上加班在干。

虽然通过培训对老科学家采集工程有了一定的认识,但我心里也是不大乐意的,特别是一开始进行手稿资料编目时,面对宋院士一些行草难辨的笔记,编目工作的进度很慢,看着一本本、一叠叠、一摞摞手稿,心里很烦躁,不知何时才是尽头。

随着采集工程的逐步推进,一次次的加班、一夜夜的鏖战,一字一句地感悟宋院士的所思所想、一页一篇地学习宋院士的所记所解,我对采集工程有了新的认识,逐渐乐在其中,享受采集带给我的收获和成长。

科学的精神人文的气质 2015年5月底,我到北京参加中国科协组织的采集工程培训,顺道看望了身体不适在家休养的宋院士,这是我有幸第一次见到他。

他给我的第一感觉是谦谦君子、温文儒雅,一看就是文学家的气质。

当他描述自己的身体状况时,脱口而出一大堆有关病情的生理指标数据,并且加以解释说明,特别令我吃惊,我以前从未见过如此描述病情的病人,活脱脱一个医学专家。

“讲话一定要用有意义的数据”,这正是科学家或者研究型学者最直接的言谈表现。

宋院士真不愧是从事核武器科技事业的大科学家。

短暂的第一次见面,就给我留下了难以磨灭的印象和震撼。

宋院士的笔记中有这样一段话:“一个人青年时期的许多思想、情调、幻想、片面性等到中年都可能一一改掉,可是,一种思想方法和习惯却是极难去除。

”好记性不如烂笔头,能记住的才是自己的,为此,宋院士养成了做笔记的好习惯,笔记本时间上非常连续、内容上非常系统,光是专业技术类的笔记本就有六十余个,涉及科研生产工作的记录、文献资料的学习摘抄、会议学习研讨的笔记、计算机知识的学习等方方面面,有很多笔记记录了重要的历史事件、历史节点、历史人物,能反映出院所的发展历史以及中国核武器科技事业的发展历程,具有非常高的史料价值和学术价值。

宋院士的笔记中还有一类关于唐诗宋词的记录,摘抄了很多唐诗宋词,也写了一些宋朝各时期的词人、词风及对词的评价。

他的妹妹宋家珩是山东大学历史学教授,据她回忆,哥哥是个手不释卷、博览群书的人,尤其在中国历史方面的造诣很深,高中时哥哥就能用文言文写作。

她自己是学世界史专业的,对中国史也有较多的了解,但自感在中国史许多领域都不如哥哥的知识广博。

宋院士的学生李凯波回忆,曾拜读过老师写的科技杂谈、访游观感、塔院笔谈选集、万柳笔记选等几十篇文章,文章包罗万象,文采飞扬,观点新颖,而且宋院士还把这些文章编辑成了微软的CHM格式文件,遗憾的是采集小组目前还没有采集到这些文章。

看宋院士的笔记,仿佛能看到科学与人文的某种联系,一个具有人文气质的科学家形象随时浮现在我的眼前。

习近平总书记讲“学史可以看成败、鉴得失、知兴替,学诗可以情飞扬、志高昂、人灵秀”,很多科学大家也常说搞科学研究的人需要学习一些哲学、历史、人文的知识。

这恰恰是现在很多青年科技人员身上缺少的东西,也是我们共青团人努力的工作方向。

历史的责任个人的担当 美国在二十世纪七十年代就部署了第

三 代核武器,而我国1967年才成 功爆炸氢弹,可以想象当时中 最美之间核武器技术水平的差距 有多大。

对于我国的核武器技术 水平,宋院士在笔记本上记录了 有当时工人的反映“:先进的产品、 落后的工艺、尖端的事业、原始 的操作。

” 温面对核大国的核讹诈和 复杂的国际环境局势,我们国 家不得不奋起直追,加快提升 度核武器科技水平。

可是,我们 国家的经济水平很落后,科研 条件很差,国内又面临“文化 的大革命”、三线建设等严峻形 势,在这样的背景条件下,加 姻杨 快提升核武器科技水平谈何容光 理易。

宋家树工作过的三线某厂文 曾经连续五年新报到大学生 为零,可以想象在这样的条件 想下坚守、追赶是多么的不易和 伟大。

为什么老一辈核武器科技 信事业人在如此困难的条件下, 仍然能够集中精力、全力以赴 从事核武器科技事业?通过参 念与宋院士学术成长资料采集工 程,我有了更深刻的理解。

因为 历史、国家赋予了宋院士等

一 教辈人责任使命,而他们又毫不 犹豫地选择了奉献担当,选择 了隐姓埋名。

1964年,宋院士 育与妻子王佩璇的第二个孩子即 将出世,他选择了上青海221 厂参加“草原大会战”,以保证 我国第一颗原子弹试验装置的 加速完成。

“文革”期间,他被审 查和批斗,精神和肉体上都受 到折磨,他没有因此离开,选择了到条件艰苦 的三线单位继续从事祖国的核武器科技事业。

直到

1985年底,他离家22年之后,调任核工业 部军工局总工程师,一家人才终于团聚。

此时, 他的爱人已将两个孩子培养成才,一个清华, 一个北大。

日本经济学家、哲学家稻盛和夫提出过

一 个著名的“人生方程式”:人生

=思维方式×热 情×能力。

其中,思维方式是第一要素,它有方向性, 有好有坏,也就是有正有负,一个人的能力越 高、热情越高,如果思维方式出了问题,危害就 越大。

在我看来,思维方式中最重要的因素就 是“德”,国家要依法治国、以德治国,领导干部 要德才兼备、以德为先,科学家亦如此。

对中国 工程物理研究院来说,这个思维方式、这个 “德”就集中表现为“铸国防基石、做民族脊梁” 的核心价值观和“爱国奉献、艰苦奋斗、协同攻 关、求实创新、永攀高峰”的两弹精神。

正因为 宋院士选择了为祖国、为人民做贡献的思维方 式,选择了责任担当,所以他才能赢得荣誉、赢 得尊重,成就他精彩、完满的人生。

现在,国际环境局势依然复杂、动荡,对于 年轻一辈的核科技工作者来说,我们需要更强 烈的危机意识、责任意识、担当意识,立足岗位, 为实现中华民族伟大复兴的强军梦、中国梦而 努力奋斗。

我们需要把宋院士这一辈人的思维 方式、积淀的精品文化传承好、发扬好。

为此,宋 家树院士学术成长资料采集小组协调动员了约 200

名青年职工参与其中,翻译了大量的英文资 料、俄文资料,整理口述访谈文字40多万字。

对 于我来说,对于这200名参与青年来说,应该都 是一次最有温度的理想信念教育。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) 社址院北京市海淀区中关村南一条乙猿号邮政编码院员园园19园新闻热线院园员园原62580699广告发行院园员园原6258066662580707传真院园员园原62580899广告经营许可证院京海工商广字第8037号零售价院1援5园元年价院288元解放军报印刷厂印刷

要做好这项工作需要认真细致的工作态度、一丝不苟的严谨作风、不怕困难的吃苦精神。

2015年接到宋家树院士学术成长资料采集工作任务,小组的绝大多数成员都是第一次参与采集工程,当我们把采集工程的要求和各项标准给大家做了培训以后,很多小伙伴心里嘀咕:“我们能完成吗?”有的甚至打起了退堂鼓,在我们的鼓励和反复劝说下,勉强同意继续做下去。

随着采集工作的深入展开,大家的态度在悄然转变。

宋家树院士的人格魅力让我们感动 “哪里需要我,就到哪里去”。

这是1954年宋家树从东北人民大学(今吉林大学)毕业时在工作分配表上写下的一句话。

翻开宋院士的履历,他五十年代学有所成,从事高温合金及金属强度研究,在国内物理学界初露锋芒。

1960年,他服从国家需要,进入了核材料应用研究的崭新领域,在条件艰苦的青海高原为我国第一颗原子弹、氢弹关键部件研制攻关做出了重要贡献。

“文革”期间,因“特嫌”被请进了“学习班”改造思想,一待就是4年多。

这期间他打扫过宿舍楼的公共厕所,在车间的小食堂为夜班人员做过饭菜……1973年9月,他再次服从国家需要,转战巴蜀大地的深山峡谷,从三线某厂的筹建到全面负责厂里的科研生产任务,做了大量富有成效的工作。

八十年代中期,他步入“军备控制”这个崭新的研究领域,并成为中国该项研究工作的领导者之

一,组织全国相关单位的专家学者,开展军控及裁军问题的研究,造就出一支老中青相结合、自然科学与社会科学相结合的军控科学技术研究骨干队伍,取得了一批具有开拓性的研究成果,为国防建设和外交斗争相关问题的决策,发挥了积极作用。

纵观他的一生,面对种种两难选择,他多谋善断,坚贞不渝。

在得失之间、在顺逆之间、在寂寞与繁华之间、在理想与现实之间、在艰辛与平坦之间,他毅然选择服从国家的需要,用实际行动践行当初的诺言。

“人品高尚,学识渊博,学术民主,受人尊敬”是原中国工程物理研究院党委书记李英杰对宋家树的赞誉,直白而恰当。

阅读《宋家树院士八十华诞文集》以及在口述访谈过程中,他的朋友、同事、下属、学生对他渊博的学识、严谨的治学态度,科学上的远见卓识,淡泊名利、平易近人的优秀品格都赞誉有加。

采集人的责任和使命 中国科协战略创新研究院院长周大亚在2015年11月17日采集工程2015年度四川省巡查工作会议上指出:“老科学家采集工程实际上是在记录科学家个人成长跌宕起伏的人生经 历,记录和传承他们的科学精神、理性精神、家国情怀。

你们采集的资料将一代一代地传给我们的后人,采集成果要经得起历史的检验。

采集工程是一个文化工程、民心工程,更是一项良心工程。

” 诚如周大亚院长所言,宋家树院士有形的学术成绩和无形的爱国情怀、学术精神、高尚品格深深地感动了采集小组的每个成员,大家对采集工程意义的认识更加深刻。

“一定要尽最大努力把宋院士的学术成长资料采集工程做好,让更多的人传承他的优秀品质和家国情怀。

”便成了我们的共同心愿,成为我们的一种责任、一种使命,我们义不容辞。

正是这种责任和使命让我们更加团结协作。

采集工作不是一朝一夕能够成就,也非一人一力可以完成,需要大家拧成一股绳,形成完整的责任链。

采集小组成员各自职责虽有明确分工,但往往分不了家,需要大家团结协作。

口述访谈前,虽然由一人主笔撰写访谈提纲,但小组成员多次一起讨论,提意见、建议,展开头脑风暴,敞开心扉各抒己见,经汇总意见修改后形成正式的提纲;研究报告主笔人需要做资料整理、编目的成员大力配合,提供完整、翔实、可查的资料;采集小组成员在北京集中访谈时,前方随时报告访谈成果,后方在家的成员加油鼓劲;外出实地采集小组成员前方遇到困难,后方成员及时提供数据资料。

正是这种责任和使命让我们更加具有奉献精神。

回顾两年来的采集工作,我们遍访宋家树院士曾经学习、工作、生活过的地方,采集各类资料5000余件,访谈他的亲友、同学、同事40余人。

制定实施方案、案头准备、联系访谈对象、撰写访谈提纲、开展口述访谈、口述录音整理、千方百计采集资料、资料整理分类、资料翻译、资料编目、资料数字化、撰写年表、资料长编、研究报告等等,件件都不轻松,小组成员都是兼职从事采集工作,在本职工作有增无减的情况下,采集工作几乎是小组成员利用业余时间来完成的,为不耽误正常工作的开展,外地出差采集每次都是安排在周末和节假日进行。

刚开始,大家还把加班情况略做统计,可后来,小组成员每周都要自觉地加班,时间一长,采集团队加班次数、加班时间太多太多而无法统计,不计其数了。

即使这样,小组成员仍然以高度的责任心、极大的耐心和恒心投入到采集工作中,普遍加班加点甚至通宵达旦,法定的节假日也基本利用上了。

采集的过程虽然艰苦,但大家无怨无悔,从不叫苦叫累,反而是苦中作乐,乐在其中。

正是这种责任和使命让我们更加精益求精。

刚开始的时候,小组成员想的是怎样去完成任务了事,现在大家想的是如何把采集工程做到更好。

否则,就对不起这么一位深受爱戴和尊敬、德高望重的老科学家,也对不起自己的良心。

虽然采集工程的各项指标要求很高、很严格,但在采集过程中,我们的标准和要求更高、更严格,精益求精。

在口述访谈方面,我们事先与访谈对象联系,同意接受访谈后,深入细致地了解访谈对象 的工作经历,特别是宋院士在学习、工作、生活方面的交集,据此拟写访谈提纲,采集小组开会讨论修改完善后,再交给访谈对象审阅。

口述录音我们交给青年职工原汁原味地进行整理,然后分别由三个小组成员依次进行一校、二校、三校。

在实物采集方面,我们采取了“地毯式”的搜集,不放过任何线索。

宋院士1940—1945年先后在重庆白鹤场小学、社会教育学院附属中学上小学、初中。

为采集相关资料,我们两次到中国第二历史档案馆、重庆市档案馆查阅档案,但由于这两所学校几经变迁,收获不大,我们又到重庆市巴南区档案馆、重庆市壁山区档案馆查阅资料,甚至深入当地,寻找知情人,了解情况。

大事年表在中评前经过了十余次修改、补充、完善,里面的时间、地点、人物、事件一一进行考证,确保经得起历史的检验。

资料长编按照资料性、完备性、客观性的原则,除了将口述、传记、手稿、著作、档案、照片等资料尽可能地纳入长编外,还注意搜集与宋家树学习、工作单位的重大变迁和所在学科、专业的重要进展相关的资料,以及对宋家树本人产生重要影响的历史事件、社会背景、重要人物的相关情况。

负责编目的小组成员也非常具有责任心,除了认真细致地做好自己承担的工作,还相互进行交叉检查,对每一条目的内容进行仔细核对,确保无误。

数字化资料、音视频各项指标均高于老科学家学术成长资料采集工程的标准。

在录音整理、资料翻译方面,我们发动200多名青年职工参与,一方面减轻小组成员的工作量,另一方面,通过他们的参与,让他们学习和传承宋院士的科学精神、家国情怀、优秀品格。

2016年11月,在南京召开的老科学家采集工程2015年度第二批中期评估会上,我们的采集工作得到评审专家的好评。

资料采集、整理、研究报告写作、口述访谈整理四个方面均获得优秀,是全国48个小组中唯一获得全优的小组。

喜讯传来,采集小组成员无不欢欣鼓舞,上至所领导,下至普通职工都为之庆贺。

采集工作得到全所各级领导和广大职工的认可、理解、支持,我们所有的艰苦努力,所有的细节考证,所有的春节年休假和高温假加班赶进度,所有的付出都化为无比的激动和幸福。

专家们的高度认可让我们再次感受到团队力量的伟大,小伙伴们的团结协作、精益求精、无私奉献激励我们学习、激励我们成长。

更重要的是,我们可以自豪地说,我们的努力工作对得起老科学家采集工程,对得起宋院士本人。

在宋家树院士学术成长资料采集工程进行的同时,2016年我们又承担了武胜院士学术成长资料采集工作,很多成员都是两个项目的核心成员,任务异常艰巨,但我们都已做好准备,变压力为动力,面对再大的困难、再艰巨的任务,我们都要更加严谨、更加认真、更加细致,争取达到优异的考核成绩。

老科学家的精神,让我们感动;采集人的责任和使命,激励我们前行。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) ▲2015年12月11日,采集小组成员彭建辉在重庆市巴南区档案馆查找资料。

杨光文摄 ▲2015年12月11日,采集小组成员杨光文(右一)在重庆市陈家桥走访老同志。

彭建辉摄 ▲2015年7月21日晚,采集小组成员整理资料。

左起:杨光文、彭建辉、龚桂秀、季琦。

李智勇摄 保密背后的责任与坚守 姻季琦龚桂秀 2015年3月,宋家树院士学术成长资料采集工作正式启动,我有幸参与其中。

7月16日,采集小组组长张洪武带领我们一行四人赴北京,对宋院士办公室的资料进行采集整理。

宋家树是我国著名的核材料科学家、金属物理学家、中国科学院院士,参加了我国第一颗原子弹、氢弹关键部件的技术攻关,也是我国核军控科学的奠基人之

一,为我国的核武器研究及军控事业做出了重要贡献。

这样一位大科学家自然让我十分敬仰,要去拜访他之前,内心十分忐忑紧张,想象中的宋院士一定是气宇轩昂、不苟言笑的,不成想却完全出乎我的意料。

第一次见到宋院士是在他北京九所的办公室里,老先生见我们进来,连忙起身迎接,消瘦的脸庞上戴着银边眼镜,智慧的双目、平和的笑容、温文尔雅的气质尽显学者风采。

他亲切地和我们一一握手,因我和宋院士是第一次见面,他不认识我,当同行的采集小组组长张洪武向他介绍我时,他始终微笑地注视着我,这使我进门前紧绷的神经一下放松了。

老先生招呼我说:“来,我把密码柜的密码告诉你。

”因是老式的密码柜,需要3个密码和钥匙配合才能打开。

我原以为他会拿出记录有密码的本子把密码念给我,却不想他径直走到密码柜前,直接清晰地报出了他两个密码柜的 6个密码,并且还详细地给我演示如何将密码和钥匙配合用好。

说实话,在机关工作多年,以前也曾用过这种老式的密码柜,但我从来记不住密码,每次都得去翻记着密码的小本子,但宋院士83岁高龄,又不常去办公室用密码柜,却能一下就说出6个密码,每个数字左转几圈右转几圈都很清楚,不得不让人佩服。

老先生对待工作的认真细致和如此的平易近人让我有了最初的认识,令我肃然起敬。

1985年12月,宋家树院士离开七所,调任核工业部军用工业局总工程师,参与核工业部军用工业的技术领导与管理工作,同时,兼任总装备部、国防科工委委员,开始步入“军备控制”研究领域,并成为我国该项研究工作的领导者之

一。

在他办公室的两个保密柜里,装满了他多年来参加各类学术会议的涉密和内部资料。

在清理资料的过程中,老先生因腰椎不好,站、坐时间都不能长了,为了能让他尽快回去休息,我们手脚麻利地先清点涉密资料,每一份都在事先准备好的表格中登记造册。

看着我们有点手忙脚乱,他又劝慰我们:“不着急,慢慢清理,涉密资料很多”。

当我们把填写着200余份涉密资料的清单交给老先生审核时,他摘掉眼镜,低头仔细查看包括编号、文件号、密级、资料名称、页数、份数等相关信息后,在移交人后面签上了自己的名字和时间。

当我们想搀扶他站起来时,他轻轻挥了 挥手,手撑着座椅扶手有点吃力地慢慢站起来,然后自己把腰护带上,对我们说“:辛苦你们了,我办公室的涉密资料太多,还有很多其他涉及军控方面的资料,关系到国家与国家之间的关系,非常敏感。

我身体不好,一直没时间整理,这是我多年来的一块心病。

你们都清理出来,一定要按保密规定做好处理。

” 宋院士身为国内外知名的大科学家都能有如此强烈的保密意识,在83岁高龄之际还严格要求自己遵守保密规定,能不让我们这些后辈敬仰吗?反观身边总有一些“因忙于工作而忽视保密规定的人和事”,让我们对宋院士一丝不苟、严谨细致的作风感到由衷的敬佩。

接下来的两天虽是周末,但我们放弃了休息时间,白天晚上连轴转,终于把宋院士办公室的所有资料都清理完毕登记造册。

正是因为老先生强烈的保密责任和意识,我们不敢有丝毫的懈怠,腾出自己的行李箱放进涉密资料,每个箱子都有二三十公斤,虽然很沉,但我们始终严格遵守涉密资料携离的相关保密规定,做到“箱子不离手,机场不托运”。

即便因当天飞机晚点,到达江油已是凌晨四点半,我们仍然坚持把涉密资料放到办公楼妥善保管后才回家休息。

这次采集之旅,虽然很累,但于我们心里却是满满的:满满的感动,满满的温暖,满满的力量。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) ▲2015年7月19日,采集小组成员在北京宋家树院士家中与之交谈。

左起:宋家树、张洪 武、杨光文、季琦。

彭建辉摄 ①2015年6月30日,中国工程物理研 究院材料研究所领导罗文华(左)、采集小组 组长张洪武(右)与宋家树院士夫妇合影。

彭建辉摄 ②2015年6月1日,采集小组成员在宋 家树院士家中辨认照片。

左起:张洪武、李智 勇、宋家树、彭建辉。

杨光文摄 ③2016年5月28日,采集小组成员在 吉林大学与宋家树院士的大学同学座谈。

吉林大学物理学院提供 我是一名工作在核武器科技事业战线上的共青团干部,在宋家树院士学术成长资料采集工程中主要负责手稿资料的编目以及部分资料长编工作。

一开始我对采集工程工作的认识比较感性和肤浅,认为它只是一份临时的兼职工作,最直接的感受就是增加了很大的工作量,几乎都是利用节假日或者晚上加班在干。

虽然通过培训对老科学家采集工程有了一定的认识,但我心里也是不大乐意的,特别是一开始进行手稿资料编目时,面对宋院士一些行草难辨的笔记,编目工作的进度很慢,看着一本本、一叠叠、一摞摞手稿,心里很烦躁,不知何时才是尽头。

随着采集工程的逐步推进,一次次的加班、一夜夜的鏖战,一字一句地感悟宋院士的所思所想、一页一篇地学习宋院士的所记所解,我对采集工程有了新的认识,逐渐乐在其中,享受采集带给我的收获和成长。

科学的精神人文的气质 2015年5月底,我到北京参加中国科协组织的采集工程培训,顺道看望了身体不适在家休养的宋院士,这是我有幸第一次见到他。

他给我的第一感觉是谦谦君子、温文儒雅,一看就是文学家的气质。

当他描述自己的身体状况时,脱口而出一大堆有关病情的生理指标数据,并且加以解释说明,特别令我吃惊,我以前从未见过如此描述病情的病人,活脱脱一个医学专家。

“讲话一定要用有意义的数据”,这正是科学家或者研究型学者最直接的言谈表现。

宋院士真不愧是从事核武器科技事业的大科学家。

短暂的第一次见面,就给我留下了难以磨灭的印象和震撼。

宋院士的笔记中有这样一段话:“一个人青年时期的许多思想、情调、幻想、片面性等到中年都可能一一改掉,可是,一种思想方法和习惯却是极难去除。

”好记性不如烂笔头,能记住的才是自己的,为此,宋院士养成了做笔记的好习惯,笔记本时间上非常连续、内容上非常系统,光是专业技术类的笔记本就有六十余个,涉及科研生产工作的记录、文献资料的学习摘抄、会议学习研讨的笔记、计算机知识的学习等方方面面,有很多笔记记录了重要的历史事件、历史节点、历史人物,能反映出院所的发展历史以及中国核武器科技事业的发展历程,具有非常高的史料价值和学术价值。

宋院士的笔记中还有一类关于唐诗宋词的记录,摘抄了很多唐诗宋词,也写了一些宋朝各时期的词人、词风及对词的评价。

他的妹妹宋家珩是山东大学历史学教授,据她回忆,哥哥是个手不释卷、博览群书的人,尤其在中国历史方面的造诣很深,高中时哥哥就能用文言文写作。

她自己是学世界史专业的,对中国史也有较多的了解,但自感在中国史许多领域都不如哥哥的知识广博。

宋院士的学生李凯波回忆,曾拜读过老师写的科技杂谈、访游观感、塔院笔谈选集、万柳笔记选等几十篇文章,文章包罗万象,文采飞扬,观点新颖,而且宋院士还把这些文章编辑成了微软的CHM格式文件,遗憾的是采集小组目前还没有采集到这些文章。

看宋院士的笔记,仿佛能看到科学与人文的某种联系,一个具有人文气质的科学家形象随时浮现在我的眼前。

习近平总书记讲“学史可以看成败、鉴得失、知兴替,学诗可以情飞扬、志高昂、人灵秀”,很多科学大家也常说搞科学研究的人需要学习一些哲学、历史、人文的知识。

这恰恰是现在很多青年科技人员身上缺少的东西,也是我们共青团人努力的工作方向。

历史的责任个人的担当 美国在二十世纪七十年代就部署了第

三 代核武器,而我国1967年才成 功爆炸氢弹,可以想象当时中 最美之间核武器技术水平的差距 有多大。

对于我国的核武器技术 水平,宋院士在笔记本上记录了 有当时工人的反映“:先进的产品、 落后的工艺、尖端的事业、原始 的操作。

” 温面对核大国的核讹诈和 复杂的国际环境局势,我们国 家不得不奋起直追,加快提升 度核武器科技水平。

可是,我们 国家的经济水平很落后,科研 条件很差,国内又面临“文化 的大革命”、三线建设等严峻形 势,在这样的背景条件下,加 姻杨 快提升核武器科技水平谈何容光 理易。

宋家树工作过的三线某厂文 曾经连续五年新报到大学生 为零,可以想象在这样的条件 想下坚守、追赶是多么的不易和 伟大。

为什么老一辈核武器科技 信事业人在如此困难的条件下, 仍然能够集中精力、全力以赴 从事核武器科技事业?通过参 念与宋院士学术成长资料采集工 程,我有了更深刻的理解。

因为 历史、国家赋予了宋院士等

一 教辈人责任使命,而他们又毫不 犹豫地选择了奉献担当,选择 了隐姓埋名。

1964年,宋院士 育与妻子王佩璇的第二个孩子即 将出世,他选择了上青海221 厂参加“草原大会战”,以保证 我国第一颗原子弹试验装置的 加速完成。

“文革”期间,他被审 查和批斗,精神和肉体上都受 到折磨,他没有因此离开,选择了到条件艰苦 的三线单位继续从事祖国的核武器科技事业。

直到

1985年底,他离家22年之后,调任核工业 部军工局总工程师,一家人才终于团聚。

此时, 他的爱人已将两个孩子培养成才,一个清华, 一个北大。

日本经济学家、哲学家稻盛和夫提出过

一 个著名的“人生方程式”:人生

=思维方式×热 情×能力。

其中,思维方式是第一要素,它有方向性, 有好有坏,也就是有正有负,一个人的能力越 高、热情越高,如果思维方式出了问题,危害就 越大。

在我看来,思维方式中最重要的因素就 是“德”,国家要依法治国、以德治国,领导干部 要德才兼备、以德为先,科学家亦如此。

对中国 工程物理研究院来说,这个思维方式、这个 “德”就集中表现为“铸国防基石、做民族脊梁” 的核心价值观和“爱国奉献、艰苦奋斗、协同攻 关、求实创新、永攀高峰”的两弹精神。

正因为 宋院士选择了为祖国、为人民做贡献的思维方 式,选择了责任担当,所以他才能赢得荣誉、赢 得尊重,成就他精彩、完满的人生。

现在,国际环境局势依然复杂、动荡,对于 年轻一辈的核科技工作者来说,我们需要更强 烈的危机意识、责任意识、担当意识,立足岗位, 为实现中华民族伟大复兴的强军梦、中国梦而 努力奋斗。

我们需要把宋院士这一辈人的思维 方式、积淀的精品文化传承好、发扬好。

为此,宋 家树院士学术成长资料采集小组协调动员了约 200

名青年职工参与其中,翻译了大量的英文资 料、俄文资料,整理口述访谈文字40多万字。

对 于我来说,对于这200名参与青年来说,应该都 是一次最有温度的理想信念教育。

(作者单位:中国工程物理研究院材料研究所) 社址院北京市海淀区中关村南一条乙猿号邮政编码院员园园19园新闻热线院园员园原62580699广告发行院园员园原6258066662580707传真院园员园原62580899广告经营许可证院京海工商广字第8037号零售价院1援5园元年价院288元解放军报印刷厂印刷

声明:

该资讯来自于互联网网友发布,如有侵犯您的权益请联系我们。